朋友到歐洲遊玩﹐順道經都柏林來探訪﹐竟然還帶來了不少禮物﹐實在有點意料不及。至少﹐那些即食麵可以吃到明年今日。

他們也給我買了幾本中文書。有林行止先生的最新出版。也有一本散文集﹐叫《香港﹐有幾香﹖》﹐作者是張專。我不知道她是誰。朋友說﹐她就是舊時民建聯白頭佬的現任老婆。聽到民建聯三個字﹐便對這本書有點生厭。不過﹐大便的時候﹐翻閱過幾篇﹐倒覺得有趣。都是中國大陸人寫自己在香港的生活。於是﹐幾次大便後﹐竟然也把整本書讀完。

最興奮的﹐當然是收到龍應台的新書《請用文明來說服我》。

朋友的女朋友把書交給我道﹐我不認識她。不過﹐他說﹐她是你喜歡的作家。她指著她自己的男朋友。

想不到﹐他還記得我喜歡的作家。那天﹐我跟他逛過旺角所有樓上書店﹐便是為了找《野火集》。

《野火集》是龍應台的成名作。出版於一九八五年。那時候﹐台灣還在戒嚴﹐還實行報禁。一篇《中國人﹐你為什麼不生氣﹖》的個人投書﹐成為了一股燎原野火。藉著口碑﹑影印本和大字報﹐龍應台成為了推動社會說真話的能量來源。《野火集》出版後不夠一個月﹐便再版了二十四次。有人說﹐《野火集》是一個時代的共同符號。

離開香港到愛爾蘭生活﹐我只在書櫃裡帶走了兩本書隨身。一中一英。一本是TRUMAN CAPOTE的IN COLD BLOOD,另一本便是《野火集》。

香港的作家﹐我喜歡的是陶傑。台灣那邊﹐我喜歡的就是龍應台。以前﹐我也喜歡李敖。不過﹐自從他跟中國共產黨互拋媚眼後﹐我發覺﹐他已再沒有我喜歡的地方。他已變成了共產黨中宣部的一員。從來﹐我都很討厭走狗。

翻閱著龍女士的文章﹐縱然她寫的都是發生在台灣的事情﹐我總覺得﹐把文章裡面的「台灣」改為「香港」﹐或者「中國」﹐也一樣合適。也許﹐因為台灣﹑香港與中國﹐都是中華民族的一員。

「你怎麼能夠不生氣﹖你怎麼還有良心躲在角落裡做沉默的大多數﹖你以為你是好人﹐但是就因為你不生氣﹑你忍耐﹑你退讓﹐所以攤販把你的家搞得像個破落大雜院﹐所以市內交通一團烏煙瘴氣﹐所以河流是條爛腸子。今天﹐你不生氣﹐明天你﹐還有我﹐還有你我的下一代﹐就要成為沉默的犧牲者﹑受害人。」

完全把道理說到我的心坎裡。從小﹐我便知道﹐不平則鳴。

MARIA也是這樣的人。

最近﹐小妮子發覺都柏林一間購物中心的禮券﹐要每個月收三歐羅行政費﹐都在那張禮券來扣除。那表示﹐假如你今年一月買了一張價值三十六塊的禮券﹐到聖誕的時候﹐那張禮券已變得毫無價值。因為三十六塊全部都用來做了行政費。於是﹐除了用電郵廣告全公司外﹐她還把消息發放予電臺﹐要他們幫忙跟進。她很勞氣地說﹐完全沒有理由啊﹗

聽著她的投訴﹐我又想起了兩個月前﹐她跟IT部爭論傳真機位置的事情。那天﹐她要公司安全部主管﹐親自來命令IT部轉換FAX MACHINE的位置。因為擺放得太高了﹐生得矮小的員工根本不能輕易用到﹐這樣實在危害到他們的安全。

Sunday, October 29, 2006

陶傑說﹐「飛機、電郵、手提電話,為人類的速度建立了新的定義。寫一封信,用口水黏好信封,到郵局去排隊,買一張郵票,貼好,親自投進信箱。一星期後,對方收到信,曾經,那一份驛馬悠悠的等待,就叫做誠意。」

假如那麼簡單的事情便是「誠意」﹐那麼﹐來了愛爾蘭後﹐我終於發現有人欣賞我的誠意。我當然也不會讓欣賞我的誠意的人失望。因為我很明白那一種失望。

曾幾何時﹐還在香港的時候﹐很喜歡把身邊的一些事情﹑心裡的一些想法﹐寫在一些紙上﹐然後投寄出去。只是﹐她似乎並不欣賞我這種作風。可能為了不鼓勵我繼續給她寄信﹐我從未有收過她的一封回覆。有一次晚飯的時候﹐她跟我說﹐曾經很想給你寫些東西。不過﹐實在太懶。況且﹐為何不見面時講﹖不在電話裡講啊﹖

為什麼﹖為什麼你會問我為什麼﹖那時候﹐我心裡就湧上了幾十萬個為什麼。

因為有些東西只適合在紙上談啊﹗有些時候﹐有些事情﹐太方便地傾訴﹐會失去了其本身的情感和意義。唯有在朦朧底下﹐我們方能感受到那獨特的氣味。沒有了那驛馬悠悠的等待﹐一切不是太過平凡了點兒嗎﹖我們的生活為何不能多一丁點趣味﹖

我想﹐沒有人不希望自己的生活變得有趣。因為大家都不喜歡苦悶的生活。她只是不喜歡我帶給她的趣味罷了。對於她來說﹐另外一些人做另外一些的事情﹐比我寫著那些無聊的書信更有趣。我跟她對「趣味」的定義有點不同。

在PD JAMAES的DEVICES AND DESIRES裡面﹐有這樣的一段文字﹕

And did he want to be read? Certainly he wanted some people to read him, one person in particular, and having read the poems he wanted her to approve. Humiliating but true.

裡面的HE,便是偵探小說女王筆下的名探ADAM DALGLIESH。小說講到﹐他剛出版了一本詩集。

我不是一個詩人﹐不懂得寫詩。不過﹐我每天都會在這兒發表一篇又一篇又長又無聊的廢話。曾經﹐我是多麼渴望她會每天都來讀一讀我的隨筆。只是﹐有天跟她通了一趟電話﹐知道她從未有到過TOFFEELAND。那時候﹐的確有點灰心。對於生活﹐我們的看法實在很不相同。

只是想不到﹐離開香港半年後﹐我竟然收到了她的第一封信。裡面有很多種字體﹐也用了很多顏色。其中﹐竟然有紅色。我沒有很用心地細讀她的話。因為我決定狠心地讓她感受一下失望。假若她會因此失望。

至於TOFFEELAND,我倒寧願她不好到這兒來。因為她本來就不屬於這個世界。這個世界只有我認識了很久的朋友和一些在這兒認識的新朋友。況且﹐便是我現在身在世界的那一個角落也不清楚﹐還談什麼TOFFEELAND啊﹗

在電話裡﹐我跟她講﹐我現在生活的地方叫都柏林。不過﹐我知道﹐她依然搞不清方向。

假如那麼簡單的事情便是「誠意」﹐那麼﹐來了愛爾蘭後﹐我終於發現有人欣賞我的誠意。我當然也不會讓欣賞我的誠意的人失望。因為我很明白那一種失望。

曾幾何時﹐還在香港的時候﹐很喜歡把身邊的一些事情﹑心裡的一些想法﹐寫在一些紙上﹐然後投寄出去。只是﹐她似乎並不欣賞我這種作風。可能為了不鼓勵我繼續給她寄信﹐我從未有收過她的一封回覆。有一次晚飯的時候﹐她跟我說﹐曾經很想給你寫些東西。不過﹐實在太懶。況且﹐為何不見面時講﹖不在電話裡講啊﹖

為什麼﹖為什麼你會問我為什麼﹖那時候﹐我心裡就湧上了幾十萬個為什麼。

因為有些東西只適合在紙上談啊﹗有些時候﹐有些事情﹐太方便地傾訴﹐會失去了其本身的情感和意義。唯有在朦朧底下﹐我們方能感受到那獨特的氣味。沒有了那驛馬悠悠的等待﹐一切不是太過平凡了點兒嗎﹖我們的生活為何不能多一丁點趣味﹖

我想﹐沒有人不希望自己的生活變得有趣。因為大家都不喜歡苦悶的生活。她只是不喜歡我帶給她的趣味罷了。對於她來說﹐另外一些人做另外一些的事情﹐比我寫著那些無聊的書信更有趣。我跟她對「趣味」的定義有點不同。

在PD JAMAES的DEVICES AND DESIRES裡面﹐有這樣的一段文字﹕

And did he want to be read? Certainly he wanted some people to read him, one person in particular, and having read the poems he wanted her to approve. Humiliating but true.

裡面的HE,便是偵探小說女王筆下的名探ADAM DALGLIESH。小說講到﹐他剛出版了一本詩集。

我不是一個詩人﹐不懂得寫詩。不過﹐我每天都會在這兒發表一篇又一篇又長又無聊的廢話。曾經﹐我是多麼渴望她會每天都來讀一讀我的隨筆。只是﹐有天跟她通了一趟電話﹐知道她從未有到過TOFFEELAND。那時候﹐的確有點灰心。對於生活﹐我們的看法實在很不相同。

只是想不到﹐離開香港半年後﹐我竟然收到了她的第一封信。裡面有很多種字體﹐也用了很多顏色。其中﹐竟然有紅色。我沒有很用心地細讀她的話。因為我決定狠心地讓她感受一下失望。假若她會因此失望。

至於TOFFEELAND,我倒寧願她不好到這兒來。因為她本來就不屬於這個世界。這個世界只有我認識了很久的朋友和一些在這兒認識的新朋友。況且﹐便是我現在身在世界的那一個角落也不清楚﹐還談什麼TOFFEELAND啊﹗

在電話裡﹐我跟她講﹐我現在生活的地方叫都柏林。不過﹐我知道﹐她依然搞不清方向。

Saturday, October 28, 2006

我想﹐冬天是正式來臨了。

早陣子﹐我已發覺越來越不願意起床上班。因為天空實在很陰沉。七點鐘的時候﹐太陽才懶洋洋地從遠處探出個頭來。閑來﹐跟MARIA談起這件事。我發現﹐原來﹐也不只是我這一個NEW DUBLINER有這個難題。她說﹐較了鐘後﹐應該會好一點。

過多兩天﹐我們將會進入冬季時間。時鐘會給較慢一個小時。現在的七點鐘﹐即是未來幾個月的六點鐘。於是﹐愛爾蘭跟香港的時差將加多一個鐘。

也許﹐那時候﹐起床會較為容易。因為太陽應該已露出半個臉來。這幾天早上﹐步行到火車站的時候﹐街燈才慢慢熄滅。我是習慣乘八時零五分那一班火車上班。

有天﹐ADRIAN問我一個問題。假如我們乘的飛機在較鐘後的那一個小時抵達﹐究竟航程說的是什麼時間呢﹖

我當然不知道如何回答。對於較鐘這一件事﹐我依然有點疑惑。只記得EDW早前說過﹐一朝醒來﹐時間便走慢了一句鐘﹐生命便多了一個小時。就是如此罷了。這是他對較鐘的解釋。EDW是我的一個朋友。在我離開香港前十個月﹐他獨自到了英國生活。

今天﹐在公司廚房碰見了FIONNUOLA﹐便跟她閑談了一會兒。好像也有一段時間沒有跟她聊過天。

坐在落地玻璃前﹐眺望著外面的IRISH SEA,我們竟然不其然談到了日落日出。

我投訴說﹐今早實在很黑﹐如同半夜醒來一樣。實在跟半夜十二點沒有分別。要不是鬧鐘還懂得響﹐我會以為自己才剛剛睡到床上。FIONNUOLA點著頭道﹐始終來到這個時候了。況且﹐今天下著大雨嘛﹗天空不陰陰沉沉才怪﹗

我回答說﹐星期天便較鐘。MARIA跟我講過﹐那時後﹐早上的天空會比較光亮。

只見FIONNUOLA有點疑惑﹐似乎我是講錯了些什麼。碰巧﹐德國人WOLFRAM經過。他也一起討論較鐘這個話題。他說﹐較鐘倒是為了方便農夫。好讓他們有多點陽光照耀的時間。

似乎﹐有點道理。不過﹐那也表示天空四點多便會日落啊﹗日照的時間其實是沒有變的罷。是從八點到五點﹐還是從七點到四點的分別。

聽到我的論點﹐FIONNUOLA竟然問道﹐怎麼﹖星期天﹐我們是向後調校一個鐘頭麼﹖我還以為是向前走一個小時。

我實在不知道如何回應。她是一個在愛爾蘭長大的女生。怎麼可能不曉得冬天的時間比夏天慢一個小時啊﹖

也許﹐有些事情見得多了﹐反而會變得有點不認識。因為我們會開始盲目。一切都那麼自然。我們又為何要去牢記﹖

我依然不知道﹐為何冬天的時間比夏天慢一個小時﹖

早陣子﹐我已發覺越來越不願意起床上班。因為天空實在很陰沉。七點鐘的時候﹐太陽才懶洋洋地從遠處探出個頭來。閑來﹐跟MARIA談起這件事。我發現﹐原來﹐也不只是我這一個NEW DUBLINER有這個難題。她說﹐較了鐘後﹐應該會好一點。

過多兩天﹐我們將會進入冬季時間。時鐘會給較慢一個小時。現在的七點鐘﹐即是未來幾個月的六點鐘。於是﹐愛爾蘭跟香港的時差將加多一個鐘。

也許﹐那時候﹐起床會較為容易。因為太陽應該已露出半個臉來。這幾天早上﹐步行到火車站的時候﹐街燈才慢慢熄滅。我是習慣乘八時零五分那一班火車上班。

有天﹐ADRIAN問我一個問題。假如我們乘的飛機在較鐘後的那一個小時抵達﹐究竟航程說的是什麼時間呢﹖

我當然不知道如何回答。對於較鐘這一件事﹐我依然有點疑惑。只記得EDW早前說過﹐一朝醒來﹐時間便走慢了一句鐘﹐生命便多了一個小時。就是如此罷了。這是他對較鐘的解釋。EDW是我的一個朋友。在我離開香港前十個月﹐他獨自到了英國生活。

今天﹐在公司廚房碰見了FIONNUOLA﹐便跟她閑談了一會兒。好像也有一段時間沒有跟她聊過天。

坐在落地玻璃前﹐眺望著外面的IRISH SEA,我們竟然不其然談到了日落日出。

我投訴說﹐今早實在很黑﹐如同半夜醒來一樣。實在跟半夜十二點沒有分別。要不是鬧鐘還懂得響﹐我會以為自己才剛剛睡到床上。FIONNUOLA點著頭道﹐始終來到這個時候了。況且﹐今天下著大雨嘛﹗天空不陰陰沉沉才怪﹗

我回答說﹐星期天便較鐘。MARIA跟我講過﹐那時後﹐早上的天空會比較光亮。

只見FIONNUOLA有點疑惑﹐似乎我是講錯了些什麼。碰巧﹐德國人WOLFRAM經過。他也一起討論較鐘這個話題。他說﹐較鐘倒是為了方便農夫。好讓他們有多點陽光照耀的時間。

似乎﹐有點道理。不過﹐那也表示天空四點多便會日落啊﹗日照的時間其實是沒有變的罷。是從八點到五點﹐還是從七點到四點的分別。

聽到我的論點﹐FIONNUOLA竟然問道﹐怎麼﹖星期天﹐我們是向後調校一個鐘頭麼﹖我還以為是向前走一個小時。

我實在不知道如何回應。她是一個在愛爾蘭長大的女生。怎麼可能不曉得冬天的時間比夏天慢一個小時啊﹖

也許﹐有些事情見得多了﹐反而會變得有點不認識。因為我們會開始盲目。一切都那麼自然。我們又為何要去牢記﹖

我依然不知道﹐為何冬天的時間比夏天慢一個小時﹖

Friday, October 27, 2006

那年﹐J-LEAGUE正式成立。香港球壇也出現了一個很大的變化﹕南華再不是香港聯賽的霸主。

因為東方不敗出現了。

其實﹐早於一季前﹐東方已經是南華拿取聯賽冠軍的最大障礙。那一年﹐我們多翻追趕﹐直到最後階段﹐還落後他們兩分。那時候﹐大家還只剩餘兩場比賽。不過﹐幸好有一場是我們互相對壘。那表示﹐贏取冠軍的鑰匙還在我們自己的手裡。只要能夠在那場關鍵比賽全取三分﹐我們便可以一分反壓東方﹐進入最後一輪。

奇怪地﹐足總並沒有安排那場比賽在星期天舉行。

我記得﹐那是四月的一個星期四晚上。那表示﹐我是不能夠到球場支持自己心愛的球隊。上學的日子,是不可能到球場看球賽。因為從球場回到家﹐將要是十一點。對於一個初中生來說﹐那是太晚了。

那時候﹐政府大球場還在重建。這樣重要的比賽便只能安排在細小的旺角球場。不過﹐也因為這樣﹐門票售罄了﹐電臺於是可以直播整場比賽。那是香港電臺第一臺。商業電臺老早不做足球廣播。我也因此放棄了手頭上的功課﹐專心一致去為南華打氣。要知道﹐功課做不完﹐還可以早點回學校抄別人。要是南華因為缺少我的支持﹐而失掉了聯賽冠軍﹐那便是如何也改變不了的事實﹐我將會後悔一輩子。東方只要贏得那場比賽﹐便會成為冠軍。是他們創會以來的首次。

結果﹐我們能夠贏得那場比賽﹐繼而奪得當年的聯賽冠軍﹐並未有讓東方偷走了我們的光榮。我記得﹐聽畢電臺轉播後﹐我興奮得擁抱著父親。母親說﹐從未見過我這樣興奮。這個當然。因為自我成為擁南躉後﹐南華從未試過在這樣大的壓力下贏得冠軍。

不過﹐好景不常。接下來的一季﹐我們每逢對著東方﹐都要慘敗而回。聯賽首戰﹐我們便輸了0-5。到銀牌決賽﹐我們也以0-4敗下陣來。似乎﹐那一隊東方真的所向披靡。報紙雜誌都在談論他們取代南華﹐成為香港足球霸主﹐囊括所有冠軍。他們說﹐東方的球員正踏入黃金時期﹐將要稱霸一段時候。不過﹐也有分析說﹐這是政府大球場重建的關係。所有球賽都到了旺角球場舉行。東方的戰術就很適合在那樣細小的場地。況且﹐一向以來﹐南華在旺角球場的表現﹐都比大球場差。所以有大球場是南華福地的說法。

那年﹐總督杯決賽﹐又是南華對東方。因為完成了首期重建﹐以方便七人欖球賽舉行﹐足總也決定把那場決賽移師到政府大球場去﹐希望能夠帶來多些收入。因為便是坐滿了﹐旺角球場也只能容納八千人。首期重建後﹐大球場可以坐兩萬多人。

經過一輪換血﹐南華的表現開始穩定下來。自銀牌決賽後﹐已沒有再嚐敗勣。我們極渴望能夠在福地報仇成功。況且﹐在聯賽冠軍無望後﹐我們很希望拿回一個獎項。既挫一挫東方的威風﹐也可以使他們不能成為另一支囊括所有冠軍的球隊。只是﹐看過全季東方的表現﹐大家都知道﹐那是一件很艱難的任務。因為東方整季賽事甚至未失掉過一球。心理上﹐無疑我們是輸掉了。之前兩次對壘﹐我們竟然失掉了九球﹐而未能打進一球。

走向球場的時候﹐望著那些穿起綠色球衣的東方球迷﹐我的確很擔心會很失望而回。因為很奇怪﹐加路連山道上好像都擠滿了東方的球迷。都是綠色的人海。不過﹐我告訴自己﹐有著我在球場全力打氣﹐南華是無敵的。

那天﹐羅偉志和基保成為了我們的英雄。我們贏3-0。

忽然間﹐整個香港都是興奮的擁南躉。他們包圍了加山。每當球員從球場更衣室走回南華會的時候﹐都有震徹雲霄的歡呼聲在他身邊響起來。我們終於能一掃整個球季的冤悶。直到今天﹐我依然記得那天的興奮場面。那是一生一世的。

我以為﹐這兩場比賽﹐就是做擁南躉最開心的時候。

因為東方不敗出現了。

其實﹐早於一季前﹐東方已經是南華拿取聯賽冠軍的最大障礙。那一年﹐我們多翻追趕﹐直到最後階段﹐還落後他們兩分。那時候﹐大家還只剩餘兩場比賽。不過﹐幸好有一場是我們互相對壘。那表示﹐贏取冠軍的鑰匙還在我們自己的手裡。只要能夠在那場關鍵比賽全取三分﹐我們便可以一分反壓東方﹐進入最後一輪。

奇怪地﹐足總並沒有安排那場比賽在星期天舉行。

我記得﹐那是四月的一個星期四晚上。那表示﹐我是不能夠到球場支持自己心愛的球隊。上學的日子,是不可能到球場看球賽。因為從球場回到家﹐將要是十一點。對於一個初中生來說﹐那是太晚了。

那時候﹐政府大球場還在重建。這樣重要的比賽便只能安排在細小的旺角球場。不過﹐也因為這樣﹐門票售罄了﹐電臺於是可以直播整場比賽。那是香港電臺第一臺。商業電臺老早不做足球廣播。我也因此放棄了手頭上的功課﹐專心一致去為南華打氣。要知道﹐功課做不完﹐還可以早點回學校抄別人。要是南華因為缺少我的支持﹐而失掉了聯賽冠軍﹐那便是如何也改變不了的事實﹐我將會後悔一輩子。東方只要贏得那場比賽﹐便會成為冠軍。是他們創會以來的首次。

結果﹐我們能夠贏得那場比賽﹐繼而奪得當年的聯賽冠軍﹐並未有讓東方偷走了我們的光榮。我記得﹐聽畢電臺轉播後﹐我興奮得擁抱著父親。母親說﹐從未見過我這樣興奮。這個當然。因為自我成為擁南躉後﹐南華從未試過在這樣大的壓力下贏得冠軍。

不過﹐好景不常。接下來的一季﹐我們每逢對著東方﹐都要慘敗而回。聯賽首戰﹐我們便輸了0-5。到銀牌決賽﹐我們也以0-4敗下陣來。似乎﹐那一隊東方真的所向披靡。報紙雜誌都在談論他們取代南華﹐成為香港足球霸主﹐囊括所有冠軍。他們說﹐東方的球員正踏入黃金時期﹐將要稱霸一段時候。不過﹐也有分析說﹐這是政府大球場重建的關係。所有球賽都到了旺角球場舉行。東方的戰術就很適合在那樣細小的場地。況且﹐一向以來﹐南華在旺角球場的表現﹐都比大球場差。所以有大球場是南華福地的說法。

那年﹐總督杯決賽﹐又是南華對東方。因為完成了首期重建﹐以方便七人欖球賽舉行﹐足總也決定把那場決賽移師到政府大球場去﹐希望能夠帶來多些收入。因為便是坐滿了﹐旺角球場也只能容納八千人。首期重建後﹐大球場可以坐兩萬多人。

經過一輪換血﹐南華的表現開始穩定下來。自銀牌決賽後﹐已沒有再嚐敗勣。我們極渴望能夠在福地報仇成功。況且﹐在聯賽冠軍無望後﹐我們很希望拿回一個獎項。既挫一挫東方的威風﹐也可以使他們不能成為另一支囊括所有冠軍的球隊。只是﹐看過全季東方的表現﹐大家都知道﹐那是一件很艱難的任務。因為東方整季賽事甚至未失掉過一球。心理上﹐無疑我們是輸掉了。之前兩次對壘﹐我們竟然失掉了九球﹐而未能打進一球。

走向球場的時候﹐望著那些穿起綠色球衣的東方球迷﹐我的確很擔心會很失望而回。因為很奇怪﹐加路連山道上好像都擠滿了東方的球迷。都是綠色的人海。不過﹐我告訴自己﹐有著我在球場全力打氣﹐南華是無敵的。

那天﹐羅偉志和基保成為了我們的英雄。我們贏3-0。

忽然間﹐整個香港都是興奮的擁南躉。他們包圍了加山。每當球員從球場更衣室走回南華會的時候﹐都有震徹雲霄的歡呼聲在他身邊響起來。我們終於能一掃整個球季的冤悶。直到今天﹐我依然記得那天的興奮場面。那是一生一世的。

我以為﹐這兩場比賽﹐就是做擁南躉最開心的時候。

Thursday, October 26, 2006

早前﹐因為WEST HAM UNITED意外地羅致了兩名天才球星﹐讓我想起了一件差不多二十年前的事。那時候﹐我還是一個小學生。

那天是星期六。剛好是我的長週。因為是半日制的學校﹐每隔一個星期﹐我們便要在星期六回校上課。也要參加一些課外活動。

由始至終﹐我也覺得小學時候的那些課外活動實在是為了把你留在學校罷了。因為那些活動都很無謂。老實說﹐除了參加了一年棋會外﹐我實在不記得做過些什麼。只記得那些小組的名稱。什麼文娛小組。什麼興趣小組。單看名字﹐也知道是一個又一個的垃圾。因為都是沒有意義的名字。始終﹐名不正﹐則言不順。

最使人失望的是﹐到我夠年齡參加足球組的時候﹐負責足球隊的那位老師又到了另外一間學校任教﹐學校也因此取消了這項最有意義的課外活動。

那天無聊地多留在學校個多小時後﹐父親便如常接我去打羽毛球。自小學二年級開始﹐每個星期六﹐我都會到窩打老道山的YWCA,參加他們的訓練班。五年級的時候﹐更因為父親友人的介紹﹐我還會在星期天晚上﹐跟前福建省省隊教練學習打羽毛球。直至中學二年級。

那天在父親的車上﹐我跟往常一樣﹐在後座翻閱報紙。當然首先讀的都是體育版。我竟然看到了這樣的一個標題﹕南華兵變。

原來﹐當林建岳未能續任南華足球部主席後﹐他便決定帶領那些跟他自己簽了私人合約的七個球員﹐轉投另外一間球會花花。並以自己家族公司的名義贊助這間從前從不起眼的球隊﹐改名叫麗新花花。

我讀完又再讀那篇報導。因為我不相信那是真的。那七名球員都是當年南華的正選。他們是﹐黃文財﹑張志德﹑賴羅球﹑余國森﹑黃國安﹑黎永昌和巴貝利。自精工退出後﹐南華便一支獨秀﹐經常囊括所有冠軍。因為我們盡收天下兵器以弱諸侯。我以為﹐那時候是做擁南躉最開心的時候。

我很失望地跟父親說﹐來季我們怎麼辦﹖

父親一邊駕車﹐一邊回答說﹐什麼怎麼辦﹖便是繼續贏取所有冠軍啊﹗

可是﹐巴貝利他們都要走了。

那又如何﹖我們一樣可以贏得冠軍的啊﹗要知道﹐以前的冠軍都是南華贏得的。從來都沒有張志德的冠軍﹑巴貝利的冠軍。以後也都是一樣。

我聽得很不明白。那天﹐我的羽毛球打得很差。

兵變後﹐南華跟麗新花花的第一次碰頭﹐是十月的一個星期天。因為晚上要參加羽毛球訓練﹐父親並不批准我到政府大球場看球賽。當然﹐他自己也沒有獨自前往。我們便留在家裡面﹐收聽電臺的直播。不過﹐不記得是香港電臺第一臺﹐還是商業一臺。

當聽到顧錦輝頂入一球時﹐我興奮得在家裡面亂叫亂跳。那時候﹐是下半場末段。我知道﹐我們勝利在望。

當廣播員(或何靜江﹑或林尚義)宣佈南華贏1-0時﹐我實在有點不相信。我真的未有想過這一隊南華﹐能夠戰勝那對所向無敵的南華。那天晚上﹐我竟然也贏了兩場訓練後的比賽。每次訓練後﹐前福建省省隊教練都要我們三個學員互相比賽一下﹐務求學以致用。三個學員裡面﹐我是技術最差的那一個。

那一年﹐南華依然繼續贏得冠軍。以後幾年﹐我們也繼續贏得冠軍。面對著麗新花花﹐或者以後的麗新﹐我們都是贏多輸少。印象中﹐更好像只輸過一次。

我發覺﹐那才是做擁南躉最開心的時候。

直至「東方不敗」的出現。

那天是星期六。剛好是我的長週。因為是半日制的學校﹐每隔一個星期﹐我們便要在星期六回校上課。也要參加一些課外活動。

由始至終﹐我也覺得小學時候的那些課外活動實在是為了把你留在學校罷了。因為那些活動都很無謂。老實說﹐除了參加了一年棋會外﹐我實在不記得做過些什麼。只記得那些小組的名稱。什麼文娛小組。什麼興趣小組。單看名字﹐也知道是一個又一個的垃圾。因為都是沒有意義的名字。始終﹐名不正﹐則言不順。

最使人失望的是﹐到我夠年齡參加足球組的時候﹐負責足球隊的那位老師又到了另外一間學校任教﹐學校也因此取消了這項最有意義的課外活動。

那天無聊地多留在學校個多小時後﹐父親便如常接我去打羽毛球。自小學二年級開始﹐每個星期六﹐我都會到窩打老道山的YWCA,參加他們的訓練班。五年級的時候﹐更因為父親友人的介紹﹐我還會在星期天晚上﹐跟前福建省省隊教練學習打羽毛球。直至中學二年級。

那天在父親的車上﹐我跟往常一樣﹐在後座翻閱報紙。當然首先讀的都是體育版。我竟然看到了這樣的一個標題﹕南華兵變。

原來﹐當林建岳未能續任南華足球部主席後﹐他便決定帶領那些跟他自己簽了私人合約的七個球員﹐轉投另外一間球會花花。並以自己家族公司的名義贊助這間從前從不起眼的球隊﹐改名叫麗新花花。

我讀完又再讀那篇報導。因為我不相信那是真的。那七名球員都是當年南華的正選。他們是﹐黃文財﹑張志德﹑賴羅球﹑余國森﹑黃國安﹑黎永昌和巴貝利。自精工退出後﹐南華便一支獨秀﹐經常囊括所有冠軍。因為我們盡收天下兵器以弱諸侯。我以為﹐那時候是做擁南躉最開心的時候。

我很失望地跟父親說﹐來季我們怎麼辦﹖

父親一邊駕車﹐一邊回答說﹐什麼怎麼辦﹖便是繼續贏取所有冠軍啊﹗

可是﹐巴貝利他們都要走了。

那又如何﹖我們一樣可以贏得冠軍的啊﹗要知道﹐以前的冠軍都是南華贏得的。從來都沒有張志德的冠軍﹑巴貝利的冠軍。以後也都是一樣。

我聽得很不明白。那天﹐我的羽毛球打得很差。

兵變後﹐南華跟麗新花花的第一次碰頭﹐是十月的一個星期天。因為晚上要參加羽毛球訓練﹐父親並不批准我到政府大球場看球賽。當然﹐他自己也沒有獨自前往。我們便留在家裡面﹐收聽電臺的直播。不過﹐不記得是香港電臺第一臺﹐還是商業一臺。

當聽到顧錦輝頂入一球時﹐我興奮得在家裡面亂叫亂跳。那時候﹐是下半場末段。我知道﹐我們勝利在望。

當廣播員(或何靜江﹑或林尚義)宣佈南華贏1-0時﹐我實在有點不相信。我真的未有想過這一隊南華﹐能夠戰勝那對所向無敵的南華。那天晚上﹐我竟然也贏了兩場訓練後的比賽。每次訓練後﹐前福建省省隊教練都要我們三個學員互相比賽一下﹐務求學以致用。三個學員裡面﹐我是技術最差的那一個。

那一年﹐南華依然繼續贏得冠軍。以後幾年﹐我們也繼續贏得冠軍。面對著麗新花花﹐或者以後的麗新﹐我們都是贏多輸少。印象中﹐更好像只輸過一次。

我發覺﹐那才是做擁南躉最開心的時候。

直至「東方不敗」的出現。

Wednesday, October 25, 2006

MAN BOOKER PRIZE是英語創作世界裡一個很重要的獎項。拿下了這個獎﹐便代表你寫了一本那年度最好的英語小說。

今年的MAN BOOKER PRIZE也終於有了結果。是KIRAN DESAI的THE INHERITANCE OF LOSS獲得。她是一個印度人﹐來自一個小說世家。她的母親便是ANITA DESAI。曾獲MAN BOOKER PRIZE提名三次。

評審團主席HERMIONE LEE說﹐這是一部很出色的作品﹐具人性和智慧﹐也有很強的政治批判。LEE是牛津大學英國文學系教授。

那是一個退休法官的故事。背景是喜馬拉雅山。有一天﹐孫女忽然在他面前出現。因為她的父母已不在人世。面對著這個孫女﹐前法官的生命便因此發生了變化。KIRAN是用了八年時間來完成這部小說。她說﹐小說裡講的﹐其實都是她自己的故事。書中不斷重複一個主題﹕UPROOTING AND TRANSPLANTATION。

我讀的書實在太少。今年的六個提名﹐我沒有讀過其中一本。所以﹐實在不知道究竟這是否我的心愛。說不定﹐我會覺得其餘五本比較合我心水。

今年一樣獲得提名的是﹐HISMA MATAR的IN THE COUNTRY OF MEN、KATE GRENVILLE的THE SECRET RIVER、MJ HYLAND的CARRY ME DOWN、EDWARD ST AUBYN的MOTHER'S MILK和SARAH WATERS的THE NIGHT WATCH。

我最有興趣的是THE NIGHT WATCH。之前﹐我翻閱過SARAH WATERS的成名作THE FINGERSMITH。很吸引人﹐讓我想起了狄更斯。

看著KIRAN DESAI的照片﹐我又想起了那個老問題﹕為何同樣曾經是英國的殖民地﹐香港便是沒有辦法孕育出一個獲西方認同的英語作家﹖我已經不是講獲BOOKER PRIZE提名了。獲西方認同可以是上得倫敦書評等刊物接受批評﹔獲西方認同可以是紐約時報TOP 50 BEST-SELLERS;獲西方認同也可以是在那些大型連鎖書店找到的作品。可是﹐香港就是沒有出產過這樣的一個人。在殖民地的時候沒有﹐剛回歸的時候沒有。我相信﹐在我們變得越來越像中國大陸的一個華南城市下﹐以後的日子﹐我們也沒有可能有一個。

其實﹐便是說英語作家﹐香港也沒有一個。我們卻竟然稱自己做國際大都會。就像是一隻青蛙﹐望著頭頂的井口﹐便以為那是世界的全部一樣。

從來﹐作家都是一座城市的靈魂。因為那是一座城市的文化代表,是一座城市的代言人。一座沒有靈魂的城市﹐便是政府如何努力在外國搞宣傳﹐便是政府如何努力在外國派發飛龍標誌﹑高喊標語和口號﹐一切其實都是枉然。

倫敦最大書店WATERSTONE'S的小說買手RODNEY TROUBRIDGE說﹐THIS CONTINUES THE FINE TRADITION OF BOOKER WINNERS SET IN INDIA。

本來﹐在中國和西方的文化衝擊下﹐香港實在很有條件去製造一個又一個獲西方認同的英語作家。因為這些故事都很受到西方的注視。

奈何﹐我們是白白讓機會溜走了。

今年的MAN BOOKER PRIZE也終於有了結果。是KIRAN DESAI的THE INHERITANCE OF LOSS獲得。她是一個印度人﹐來自一個小說世家。她的母親便是ANITA DESAI。曾獲MAN BOOKER PRIZE提名三次。

評審團主席HERMIONE LEE說﹐這是一部很出色的作品﹐具人性和智慧﹐也有很強的政治批判。LEE是牛津大學英國文學系教授。

那是一個退休法官的故事。背景是喜馬拉雅山。有一天﹐孫女忽然在他面前出現。因為她的父母已不在人世。面對著這個孫女﹐前法官的生命便因此發生了變化。KIRAN是用了八年時間來完成這部小說。她說﹐小說裡講的﹐其實都是她自己的故事。書中不斷重複一個主題﹕UPROOTING AND TRANSPLANTATION。

我讀的書實在太少。今年的六個提名﹐我沒有讀過其中一本。所以﹐實在不知道究竟這是否我的心愛。說不定﹐我會覺得其餘五本比較合我心水。

今年一樣獲得提名的是﹐HISMA MATAR的IN THE COUNTRY OF MEN、KATE GRENVILLE的THE SECRET RIVER、MJ HYLAND的CARRY ME DOWN、EDWARD ST AUBYN的MOTHER'S MILK和SARAH WATERS的THE NIGHT WATCH。

我最有興趣的是THE NIGHT WATCH。之前﹐我翻閱過SARAH WATERS的成名作THE FINGERSMITH。很吸引人﹐讓我想起了狄更斯。

看著KIRAN DESAI的照片﹐我又想起了那個老問題﹕為何同樣曾經是英國的殖民地﹐香港便是沒有辦法孕育出一個獲西方認同的英語作家﹖我已經不是講獲BOOKER PRIZE提名了。獲西方認同可以是上得倫敦書評等刊物接受批評﹔獲西方認同可以是紐約時報TOP 50 BEST-SELLERS;獲西方認同也可以是在那些大型連鎖書店找到的作品。可是﹐香港就是沒有出產過這樣的一個人。在殖民地的時候沒有﹐剛回歸的時候沒有。我相信﹐在我們變得越來越像中國大陸的一個華南城市下﹐以後的日子﹐我們也沒有可能有一個。

其實﹐便是說英語作家﹐香港也沒有一個。我們卻竟然稱自己做國際大都會。就像是一隻青蛙﹐望著頭頂的井口﹐便以為那是世界的全部一樣。

從來﹐作家都是一座城市的靈魂。因為那是一座城市的文化代表,是一座城市的代言人。一座沒有靈魂的城市﹐便是政府如何努力在外國搞宣傳﹐便是政府如何努力在外國派發飛龍標誌﹑高喊標語和口號﹐一切其實都是枉然。

倫敦最大書店WATERSTONE'S的小說買手RODNEY TROUBRIDGE說﹐THIS CONTINUES THE FINE TRADITION OF BOOKER WINNERS SET IN INDIA。

本來﹐在中國和西方的文化衝擊下﹐香港實在很有條件去製造一個又一個獲西方認同的英語作家。因為這些故事都很受到西方的注視。

奈何﹐我們是白白讓機會溜走了。

Tuesday, October 24, 2006

百年歷史裡面﹐便是有著一箱又一箱的黃金放在面前﹐他們也無動于衷。

今年﹐他們終於放棄傳統﹐讓自己的胸口繡上了六個英文字母﹕U-N-I-C-E-F。主席說﹐一間成功的球會﹐不能只在球場上贏得錦標。他們也要為社會多做點事情。於是﹐FC BARCELONA成為了第一間給錢予別人﹐在自己球衣上面賣廣告的歐洲冠軍。

早在去年夏天﹐已經有消息傳出﹐FC BARCELONA準備開放球衣胸前的位置。那時候﹐北京奧委會是爭得這個歷史時刻的大熱門。據說﹐他們開出了一個天價﹐以求利用這間加泰隆尼亞球會的知名度﹐來宣傳北京奧運。面對著這個便是很多大球會都難以抗拒的OFFER,加泰隆尼亞人做了一個很多跨國企業也不敢做的事情。其實﹐向北京說不有幾多難度﹖莫忘記﹐他們曾經對抗過法蘭高將軍。

在展現新球衣的記者招待會裡﹐主席承認﹐我們的確要很小心﹐去選擇第一間在我們球衣上面買廣告的機構。一點隨便不得。FC BARCELONA的名聲不能在我的手上給毀了。

說者可能無心﹐只是聽者卻很著意。不其然地﹐我想起了龍應臺的《誰不是天安門母親﹖》。那是一篇紀念天安門屠殺十五週年的文章。

「沒有人會尊敬市場的。這個世界再怎麼現實﹑再怎麼野蠻﹐最終贏得國際尊敬的﹐不是市場或武力﹐而仍是一個國家文明和道德的力量。中國要得到泱泱大國贏得的尊敬﹐不在於市場之大﹐國土之廣﹐人口之多﹐而在於她道德擔當的有無。『六四』使中國道德破產。」

在Unicef跟北京奧運之間兩者選一﹐這個選擇太容易了罷。

上個星期三的夜晚﹐FC BARCELONA是在STAMFORD BRIDGE敗下陣來。不過﹐望著他們的球衣﹐CHELSEA竟然覺得有點不自在。他們的市場部人員還在打著自己的胸口﹐追問自己﹕「為何未有想到這一步﹖」最近﹐便有消息說,ROMAN ABRAMOVICH下令打探一下﹐能否在他們的藍色球衣上也繡上SAVE THE CHIDREN或OXFAM的字樣。

現今社會﹐企業再也不能只顧著盈利。因為不顧一切地牟取暴利﹐企業最終會受大眾捨棄。因此﹐企業形像也是他們需要顧及的地方。現在﹐很多慈善活動都得到跨國集團的贊助。一來可以賣廣告﹐也可以讓自己的招牌光亮一點。是百利而無一害。

只是﹐假如CHELSEA球員胸前也印著SAVE THE CHIDREN或OXFAM這些字樣﹐他們只會讓我想起﹐MADONNA在馬拉維收養DAVID BANDA的事情。兩者實在沒有分別。

話得說回來。如果一天﹐Unicef想找義工帶小朋友到NOU CAMP,請記起我。我是很樂意做的。況且﹐我也有幫Unicef做義工的經驗啊﹗我曾經做過校對。

假如你還抵得住你那個惡魔上司。

今年﹐他們終於放棄傳統﹐讓自己的胸口繡上了六個英文字母﹕U-N-I-C-E-F。主席說﹐一間成功的球會﹐不能只在球場上贏得錦標。他們也要為社會多做點事情。於是﹐FC BARCELONA成為了第一間給錢予別人﹐在自己球衣上面賣廣告的歐洲冠軍。

早在去年夏天﹐已經有消息傳出﹐FC BARCELONA準備開放球衣胸前的位置。那時候﹐北京奧委會是爭得這個歷史時刻的大熱門。據說﹐他們開出了一個天價﹐以求利用這間加泰隆尼亞球會的知名度﹐來宣傳北京奧運。面對著這個便是很多大球會都難以抗拒的OFFER,加泰隆尼亞人做了一個很多跨國企業也不敢做的事情。其實﹐向北京說不有幾多難度﹖莫忘記﹐他們曾經對抗過法蘭高將軍。

在展現新球衣的記者招待會裡﹐主席承認﹐我們的確要很小心﹐去選擇第一間在我們球衣上面買廣告的機構。一點隨便不得。FC BARCELONA的名聲不能在我的手上給毀了。

說者可能無心﹐只是聽者卻很著意。不其然地﹐我想起了龍應臺的《誰不是天安門母親﹖》。那是一篇紀念天安門屠殺十五週年的文章。

「沒有人會尊敬市場的。這個世界再怎麼現實﹑再怎麼野蠻﹐最終贏得國際尊敬的﹐不是市場或武力﹐而仍是一個國家文明和道德的力量。中國要得到泱泱大國贏得的尊敬﹐不在於市場之大﹐國土之廣﹐人口之多﹐而在於她道德擔當的有無。『六四』使中國道德破產。」

在Unicef跟北京奧運之間兩者選一﹐這個選擇太容易了罷。

上個星期三的夜晚﹐FC BARCELONA是在STAMFORD BRIDGE敗下陣來。不過﹐望著他們的球衣﹐CHELSEA竟然覺得有點不自在。他們的市場部人員還在打著自己的胸口﹐追問自己﹕「為何未有想到這一步﹖」最近﹐便有消息說,ROMAN ABRAMOVICH下令打探一下﹐能否在他們的藍色球衣上也繡上SAVE THE CHIDREN或OXFAM的字樣。

現今社會﹐企業再也不能只顧著盈利。因為不顧一切地牟取暴利﹐企業最終會受大眾捨棄。因此﹐企業形像也是他們需要顧及的地方。現在﹐很多慈善活動都得到跨國集團的贊助。一來可以賣廣告﹐也可以讓自己的招牌光亮一點。是百利而無一害。

只是﹐假如CHELSEA球員胸前也印著SAVE THE CHIDREN或OXFAM這些字樣﹐他們只會讓我想起﹐MADONNA在馬拉維收養DAVID BANDA的事情。兩者實在沒有分別。

話得說回來。如果一天﹐Unicef想找義工帶小朋友到NOU CAMP,請記起我。我是很樂意做的。況且﹐我也有幫Unicef做義工的經驗啊﹗我曾經做過校對。

假如你還抵得住你那個惡魔上司。

Monday, October 23, 2006

上次銀行假期﹐我到了倫敦看MUSICAL。是ANDREW LLYOD WEBBER的EVITA。

我們在LEICESTER SQUARE的那些DISCOUNT COUNTER買票。

本來我是想看PHANTOM OF THE OPERA。或者THE MISÉRABLES。只是要買這兩套音樂劇即晚的門票﹐實在需要不少的金錢。況且﹐那天是星期六。便是在那些DISCOUNT COUNTERS,也要花你五十英鎊方能找到一張。最後﹐按著自己的銀包﹐我們選擇了剛剛重新上演的EVITA。六十英鎊兩張。那是最便宜的了。縱然門外的告示板上面寫著:EVITA,FROM 20。

我想﹐可能那是平時週一至週四的價錢。因為我們的座位是整個劇院最後的那一排。我們背後便是牆壁。

很不意外地﹐又是一晚FULL HOUSE。我不知道究竟這晚是EVITA這套音樂劇在WEST END的第幾次公開演出。我想﹐應該不下過百。不過﹐依然能夠吸引眾人。它吸引的不只是普通的市民﹑情侶和遊客。有人選擇了看EVITA來慶祝生日。有人甚至選擇看EVITA做她「母雞夜」的其中一個節目。在英國和愛爾蘭﹐在一些特別的晚上﹐女生跟她的朋友都很喜歡穿上特別的T恤﹑特別的衣服(我看過有人扮兔女郎)﹐告訴別人那是她的生日夜﹑是HEN'S NIGHT。

看過EVITA後﹐我再次證實音樂劇是百看不厭。這是我第二次看MUSICAL。上次也是ANDREW LLYOD WEBBER的作品。裡面有一首歌陪伴了我度過幾個無眠的夜。是CLOSE EVERY DOOR。

我們在開場前十分鐘已經找到我們的座位。是最後那排中間的位置。其實﹐在那個時候﹐差不多所有座位都已經坐了人。除了我們隔鄰的那個單獨座位。

不過﹐那位觀眾也剛好在開場前趕到。是一個身材肥胖的亞洲女人。由於整排座位都已坐了人﹐她很辛苦地才能來到她的應坐位置。途中﹐她要不斷的跟人講對不起。因為所有人都要站起來﹐讓這一隻恐龍通過。我慶幸帶位員未有指示她從我們這一邊走到她的座位。

聽到她講SORRY的聲音﹐我猜到她是香港人。至少﹐我猜到她是講廣東話。於是﹐我也不便對她諸多批評。我無謂把自己放到一個困難的境地。

在中場休息的時候﹐不幸地﹐我發覺我的估計完全正確。她講的是香港廣東話。因為她竟然轉個頭來問我們票子的價錢。她怕被人騙。她買的應該是SECOND LOWEST PRICE的門票。可是她覺得她的座位是最差的那一種。她想不到最便宜的座位在那兒。

望著這隻恐龍的尊容﹐我真的想告訴她﹐我們的票只需要二十英鎊。SHAME ON YOU.

她實在不應該探究自己是否被人騙了。除非她覺得整個演出不值三十英鎊。其實﹐便是懷疑自己被人騙了﹐也應該大方面對。無論如何也不能讓這件事RUIN了自己欣賞臺上精彩的演出。所以﹐更不應該查探那個真相。更何況﹐除了在外地﹐根本不可能有什麼人會有意思騙她。她實在也沒有什麼可以讓人騙走。要知道﹐跑去騙她﹐實在需要很大的勇氣。

希望這種恐龍都已經離開香港。因為她們實在不屬於香港。OTHERWISE,I WILL CRY FOR YOU HONG KONG.

我們在LEICESTER SQUARE的那些DISCOUNT COUNTER買票。

本來我是想看PHANTOM OF THE OPERA。或者THE MISÉRABLES。只是要買這兩套音樂劇即晚的門票﹐實在需要不少的金錢。況且﹐那天是星期六。便是在那些DISCOUNT COUNTERS,也要花你五十英鎊方能找到一張。最後﹐按著自己的銀包﹐我們選擇了剛剛重新上演的EVITA。六十英鎊兩張。那是最便宜的了。縱然門外的告示板上面寫著:EVITA,FROM 20。

我想﹐可能那是平時週一至週四的價錢。因為我們的座位是整個劇院最後的那一排。我們背後便是牆壁。

很不意外地﹐又是一晚FULL HOUSE。我不知道究竟這晚是EVITA這套音樂劇在WEST END的第幾次公開演出。我想﹐應該不下過百。不過﹐依然能夠吸引眾人。它吸引的不只是普通的市民﹑情侶和遊客。有人選擇了看EVITA來慶祝生日。有人甚至選擇看EVITA做她「母雞夜」的其中一個節目。在英國和愛爾蘭﹐在一些特別的晚上﹐女生跟她的朋友都很喜歡穿上特別的T恤﹑特別的衣服(我看過有人扮兔女郎)﹐告訴別人那是她的生日夜﹑是HEN'S NIGHT。

看過EVITA後﹐我再次證實音樂劇是百看不厭。這是我第二次看MUSICAL。上次也是ANDREW LLYOD WEBBER的作品。裡面有一首歌陪伴了我度過幾個無眠的夜。是CLOSE EVERY DOOR。

我們在開場前十分鐘已經找到我們的座位。是最後那排中間的位置。其實﹐在那個時候﹐差不多所有座位都已經坐了人。除了我們隔鄰的那個單獨座位。

不過﹐那位觀眾也剛好在開場前趕到。是一個身材肥胖的亞洲女人。由於整排座位都已坐了人﹐她很辛苦地才能來到她的應坐位置。途中﹐她要不斷的跟人講對不起。因為所有人都要站起來﹐讓這一隻恐龍通過。我慶幸帶位員未有指示她從我們這一邊走到她的座位。

聽到她講SORRY的聲音﹐我猜到她是香港人。至少﹐我猜到她是講廣東話。於是﹐我也不便對她諸多批評。我無謂把自己放到一個困難的境地。

在中場休息的時候﹐不幸地﹐我發覺我的估計完全正確。她講的是香港廣東話。因為她竟然轉個頭來問我們票子的價錢。她怕被人騙。她買的應該是SECOND LOWEST PRICE的門票。可是她覺得她的座位是最差的那一種。她想不到最便宜的座位在那兒。

望著這隻恐龍的尊容﹐我真的想告訴她﹐我們的票只需要二十英鎊。SHAME ON YOU.

她實在不應該探究自己是否被人騙了。除非她覺得整個演出不值三十英鎊。其實﹐便是懷疑自己被人騙了﹐也應該大方面對。無論如何也不能讓這件事RUIN了自己欣賞臺上精彩的演出。所以﹐更不應該查探那個真相。更何況﹐除了在外地﹐根本不可能有什麼人會有意思騙她。她實在也沒有什麼可以讓人騙走。要知道﹐跑去騙她﹐實在需要很大的勇氣。

希望這種恐龍都已經離開香港。因為她們實在不屬於香港。OTHERWISE,I WILL CRY FOR YOU HONG KONG.

Sunday, October 22, 2006

在布達佩斯﹐我終於買了一盒木製象棋。每一顆棋子都是木彫來的。棋盤則超過半米乘半米那麼大。花了我五十五塊歐羅。

其實﹐很久以前﹐已經很想買一盒這樣的象棋。去年﹐到意大利旅行﹐我已經到處找找。只是﹐看來看去﹐都找不到合心水的。在歐洲東部的大陸﹐因為近俄羅斯﹐選擇的確比意大利多。可是﹐遇上的不是太小﹐便是彫刻不夠細緻。當碰上了一盒很喜愛的﹐又發覺價錢很高﹐自己實在負擔不來。在布拉格的舊城區﹐我便找到了一盒很得我心。可是﹐他們竟然要我四百塊歐羅。縱然很喜歡﹐可是也不得不放棄。

有了棋盤後﹐我開始每天閱讀倫敦時報裡面的那個象棋專欄。因為這樣較容易理解。老實說﹐望著那些16.Qxd8+ Rxd8 17.Ba3 Rc8,的確很難在腦海裡想像得到戰場上如何激烈。或者﹐這是我未能成為一個好棋手的原因。

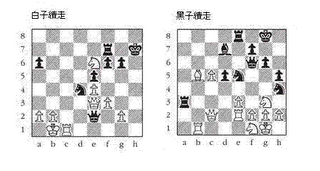

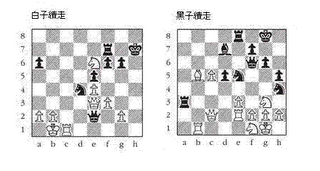

最近﹐讀了兩個很漂亮的棋局。都是前世界棋王詩帕斯奇(BORIS SPASSKY)的傑作。

勝利的關鍵﹐都在於送皇后去死。假若白子未有把皇后走到H6,黑皇就不會給引到那個進退維谷的境地﹔假如黑子不送皇后到F3,便不能逼白皇到H1那個死角。唯有犧牲了心愛的皇后﹐方能完成開局以來的目標﹐獲得最後勝利。要知道﹐象棋裡面﹐皇后實在是一隻很厲害的棋子。因為她可以任意橫衝直撞﹐也可以隨意打斜行走。是遇佛殺佛﹐遇神殺神。

只是﹐縱然這樣厲害﹐她還不過是皇帝身邊的一隻棋子。跟前排的小卒其實沒有兩樣。要贏得一盤棋﹐倒還是要吃得掉對手的那個皇帝。只要皇帝一日未死﹐棋局還未有結束的一天。在這樣的理解下﹐皇帝身邊的其他生命﹐其實都是平等的。便是能替皇帝吃掉很多對手的棋子﹐也不表示你比其他高貴﹐可以在贏得棋局這個大前提下﹐免去一死。

誠然﹐正如許冠傑所唱﹐世事往往如棋。在一個又一個棋局裡面﹐我們竟然看到一個又一個生命的倒影。

很多時候﹐為了自己的前途和未來﹐我們不惜把心愛的皇后犧牲掉。我們更很自私地﹐把這個做法美其名為「犧牲小我﹐完成大我」﹐讓外人以為在走向勝利的路途上﹐割掉的都是我們自己的肉。我們粗暴地把別人珍貴的生命據為己有﹐然後又殘暴地按著一己的意願輕易把它結束。便是自己的最愛﹐也不能幸免。

世人都是如此。還能在這個世界上生存的人﹐都是如此。

殺戮多了﹐勝利也不斷的累積。我們開始以為自己是世界的主宰﹐以為世界唯我獨大。於是﹐我們也漸漸忽略了﹐這個世界其實還有很多不同的世界。我們自己的世界﹐不過是整個世界的其中一個。它跟其他的世界互相牽連著。在眼前這個棋局裡面﹐我們可能的確是皇帝。只是﹐同一時間﹐我們也可以是另外一些棋局裡面別人的皇后。自呱呱落地一刻起﹐我們已經開始了無數﹑無數個棋局﹐扮演著不同的角色。

我們還能在世界生存﹐並不是自己比別人厲害﹐並不是因為自己能操控別人的生命。我們還能在世界生存﹐只因還不是時候要為別人犧牲。

世界其實祇得一個棋王。他的名字叫耶和華。

我們是人。不是神。

其實﹐很久以前﹐已經很想買一盒這樣的象棋。去年﹐到意大利旅行﹐我已經到處找找。只是﹐看來看去﹐都找不到合心水的。在歐洲東部的大陸﹐因為近俄羅斯﹐選擇的確比意大利多。可是﹐遇上的不是太小﹐便是彫刻不夠細緻。當碰上了一盒很喜愛的﹐又發覺價錢很高﹐自己實在負擔不來。在布拉格的舊城區﹐我便找到了一盒很得我心。可是﹐他們竟然要我四百塊歐羅。縱然很喜歡﹐可是也不得不放棄。

有了棋盤後﹐我開始每天閱讀倫敦時報裡面的那個象棋專欄。因為這樣較容易理解。老實說﹐望著那些16.Qxd8+ Rxd8 17.Ba3 Rc8,的確很難在腦海裡想像得到戰場上如何激烈。或者﹐這是我未能成為一個好棋手的原因。

最近﹐讀了兩個很漂亮的棋局。都是前世界棋王詩帕斯奇(BORIS SPASSKY)的傑作。

勝利的關鍵﹐都在於送皇后去死。假若白子未有把皇后走到H6,黑皇就不會給引到那個進退維谷的境地﹔假如黑子不送皇后到F3,便不能逼白皇到H1那個死角。唯有犧牲了心愛的皇后﹐方能完成開局以來的目標﹐獲得最後勝利。要知道﹐象棋裡面﹐皇后實在是一隻很厲害的棋子。因為她可以任意橫衝直撞﹐也可以隨意打斜行走。是遇佛殺佛﹐遇神殺神。

只是﹐縱然這樣厲害﹐她還不過是皇帝身邊的一隻棋子。跟前排的小卒其實沒有兩樣。要贏得一盤棋﹐倒還是要吃得掉對手的那個皇帝。只要皇帝一日未死﹐棋局還未有結束的一天。在這樣的理解下﹐皇帝身邊的其他生命﹐其實都是平等的。便是能替皇帝吃掉很多對手的棋子﹐也不表示你比其他高貴﹐可以在贏得棋局這個大前提下﹐免去一死。

誠然﹐正如許冠傑所唱﹐世事往往如棋。在一個又一個棋局裡面﹐我們竟然看到一個又一個生命的倒影。

很多時候﹐為了自己的前途和未來﹐我們不惜把心愛的皇后犧牲掉。我們更很自私地﹐把這個做法美其名為「犧牲小我﹐完成大我」﹐讓外人以為在走向勝利的路途上﹐割掉的都是我們自己的肉。我們粗暴地把別人珍貴的生命據為己有﹐然後又殘暴地按著一己的意願輕易把它結束。便是自己的最愛﹐也不能幸免。

世人都是如此。還能在這個世界上生存的人﹐都是如此。

殺戮多了﹐勝利也不斷的累積。我們開始以為自己是世界的主宰﹐以為世界唯我獨大。於是﹐我們也漸漸忽略了﹐這個世界其實還有很多不同的世界。我們自己的世界﹐不過是整個世界的其中一個。它跟其他的世界互相牽連著。在眼前這個棋局裡面﹐我們可能的確是皇帝。只是﹐同一時間﹐我們也可以是另外一些棋局裡面別人的皇后。自呱呱落地一刻起﹐我們已經開始了無數﹑無數個棋局﹐扮演著不同的角色。

我們還能在世界生存﹐並不是自己比別人厲害﹐並不是因為自己能操控別人的生命。我們還能在世界生存﹐只因還不是時候要為別人犧牲。

世界其實祇得一個棋王。他的名字叫耶和華。

我們是人。不是神。

Saturday, October 21, 2006

在布拉格逗留了三天後﹐那個晚上﹐我們趕上了開往布達佩斯的夜車。

因為聽得太多火車上失竊的故事﹐我們決定整夜無眠﹐來守護身邊的一切。他們說﹐竊匪總是在遊客睡覺的時候﹐悄悄走入房間裡面。那個門鎖﹐完全不濟事。我想﹐有些事情﹐總是寧可信其有﹐不可信其無罷。只是不知道﹐到了這個年紀﹐還能否刻意地無心睡眠﹖究竟還能支持到什麼時候﹖

真的不知道。

外面下著很大的雨。因為怕弄濕房間﹐我們不得不關掉那扇唯一的窗。幸好﹐房間裡便祇得我們三個。那僅餘的空氣﹐還能讓我們吸上幾個小時罷﹖房間其實很小。只是一個四尺寬﹑六尺深的斗室。看著那些床位設計﹐我依然不能想像﹐這一間房可以同時容納六個人。

憑倚著窗﹐我看到我們的影子﹐正在全速逃離朦朧的波希米亞夜色。

我想起了十年前的那個夏天。

那年﹐才大學一年級。我們一行十多人﹐從廣州乘火車到北京旅行﹐又由北京乘夜車到呼和浩特。那時候﹐京九鐵路剛通車。因為新鮮﹐所以很受歡迎。我們買不到票子﹐可又很嚮往乘火車旅行﹐於是便決定到廣州﹐乘搭京廣鐵路。

我記得﹐車程差不多要足足一天。那是二十四個小時啊﹗我們是凌晨上車。要在車廂裡過兩個晚上。不過﹐不時在這間房間走走﹐那間房間去去﹐讀讀書﹐談談天﹐說說地﹐唱唱歌﹐時間倒也過得很快。至少﹐到了現在﹐我已記不起那些困在車廂裡面的每一分每一秒。因為那些時間﹐是幾個小時﹑幾個小時的流水般﹐跟隨外面不斷往後退的風景﹐遠離我們而去。

那是我們的青蔥歲月。沒有煩惱﹐沒有懮愁。因為世界沒有什麼事情值得我們為她煩惱。因為世界沒有什麼事情值得我們為她懮愁。世界還待我們去開發。世界還待我們去闖蕩。機會多的是。我們相信﹐只要我們努力﹐我們會得到應有的回報。那時候﹐香港依然是個公平的社會。你不會因為你信仰的宗教﹐使你的血汗白流。你也不會因為你的政見﹐使你的努力白費。至少﹐身邊的一切一切﹐社會上的萬事萬物﹐都讓我們得到這樣的一個結論。

雨終於停了。其實﹐是我們到了沒有下雨的地方。朋友說﹐那應該是捷克和斯洛伐克的邊界。我望望錶﹐才是凌晨三時。

火車稍停留了一會兒﹐便又繼續他的旅程。我不知道這兒還叫不叫做波希米亞。香港回歸中國大陸前五年﹐捷克和斯洛伐克成為了兩個不同的國家。對於這些歷史﹐我是很無知。因為我的民族是一個不尊重歷史的民族。他們對於自己的歷史也不甚了了﹐遑論談什麼波希米亞。那是一個傳說中的國度罷。

是沒有雨了﹐只是我發覺﹐外面的景色卻越來越朦朧。我努力睜開眼睛﹐好讓自己認清那是晨曦的霧水。不過﹐我相信﹐那是我自己的夢境。

早上八時﹐我們抵達布達佩斯。整夜一切安全。八個小時的車程裡面﹐沒有發生什麼事情。也沒有人無緣無故闖了進來。

只是﹐我發覺﹐人是大了。老了。

因為聽得太多火車上失竊的故事﹐我們決定整夜無眠﹐來守護身邊的一切。他們說﹐竊匪總是在遊客睡覺的時候﹐悄悄走入房間裡面。那個門鎖﹐完全不濟事。我想﹐有些事情﹐總是寧可信其有﹐不可信其無罷。只是不知道﹐到了這個年紀﹐還能否刻意地無心睡眠﹖究竟還能支持到什麼時候﹖

真的不知道。

外面下著很大的雨。因為怕弄濕房間﹐我們不得不關掉那扇唯一的窗。幸好﹐房間裡便祇得我們三個。那僅餘的空氣﹐還能讓我們吸上幾個小時罷﹖房間其實很小。只是一個四尺寬﹑六尺深的斗室。看著那些床位設計﹐我依然不能想像﹐這一間房可以同時容納六個人。

憑倚著窗﹐我看到我們的影子﹐正在全速逃離朦朧的波希米亞夜色。

我想起了十年前的那個夏天。

那年﹐才大學一年級。我們一行十多人﹐從廣州乘火車到北京旅行﹐又由北京乘夜車到呼和浩特。那時候﹐京九鐵路剛通車。因為新鮮﹐所以很受歡迎。我們買不到票子﹐可又很嚮往乘火車旅行﹐於是便決定到廣州﹐乘搭京廣鐵路。

我記得﹐車程差不多要足足一天。那是二十四個小時啊﹗我們是凌晨上車。要在車廂裡過兩個晚上。不過﹐不時在這間房間走走﹐那間房間去去﹐讀讀書﹐談談天﹐說說地﹐唱唱歌﹐時間倒也過得很快。至少﹐到了現在﹐我已記不起那些困在車廂裡面的每一分每一秒。因為那些時間﹐是幾個小時﹑幾個小時的流水般﹐跟隨外面不斷往後退的風景﹐遠離我們而去。

那是我們的青蔥歲月。沒有煩惱﹐沒有懮愁。因為世界沒有什麼事情值得我們為她煩惱。因為世界沒有什麼事情值得我們為她懮愁。世界還待我們去開發。世界還待我們去闖蕩。機會多的是。我們相信﹐只要我們努力﹐我們會得到應有的回報。那時候﹐香港依然是個公平的社會。你不會因為你信仰的宗教﹐使你的血汗白流。你也不會因為你的政見﹐使你的努力白費。至少﹐身邊的一切一切﹐社會上的萬事萬物﹐都讓我們得到這樣的一個結論。

雨終於停了。其實﹐是我們到了沒有下雨的地方。朋友說﹐那應該是捷克和斯洛伐克的邊界。我望望錶﹐才是凌晨三時。

火車稍停留了一會兒﹐便又繼續他的旅程。我不知道這兒還叫不叫做波希米亞。香港回歸中國大陸前五年﹐捷克和斯洛伐克成為了兩個不同的國家。對於這些歷史﹐我是很無知。因為我的民族是一個不尊重歷史的民族。他們對於自己的歷史也不甚了了﹐遑論談什麼波希米亞。那是一個傳說中的國度罷。

是沒有雨了﹐只是我發覺﹐外面的景色卻越來越朦朧。我努力睜開眼睛﹐好讓自己認清那是晨曦的霧水。不過﹐我相信﹐那是我自己的夢境。

早上八時﹐我們抵達布達佩斯。整夜一切安全。八個小時的車程裡面﹐沒有發生什麼事情。也沒有人無緣無故闖了進來。

只是﹐我發覺﹐人是大了。老了。

Friday, October 20, 2006

中學的時候﹐我有兩場很難忘的演講。(當然﹐只在我來說。其他人是否覺得難忘﹐我倒不知道。)

都是中文科的功課。我都是講一個我憎恨的人。

中三的時候﹐我憎恨的人叫林建岳。因為發現自己不能續任南華足球部主席後﹐他便決定帶領那些跟他自己簽了私人合約的七個球員﹐轉投另外一間球會花花。並以自己家族公司的名義贊助這間從前從不起眼的球隊﹐改名叫麗新花花。那時候﹐那七名球員都是南華陣中的正選球員。其實﹐已經事隔幾年﹐不過﹐我記得﹐那天我依然很憤怒。

到了預科﹐林建岳已經在沒有在球壇出沒。麗新花花﹐以至後來的麗新﹐都已退出香港聯賽。那時候﹐我憎恨的人已變了做梁守志。因為那段時間﹐他是東方的領隊。

老實說﹐跟林建岳不一樣﹐梁守志其實沒有做過什麼破壞南華內部的事情。不過﹐他卻帶來了林建岳不能帶來的傷害。

他帶領的東方打破了南華壟斷香港足球的局面﹐成為了一個新的王朝。因為那時候﹐徐克改編笑傲江湖的電影《東方不敗》﹐很受歡迎﹐於是他們都叫那個王朝做東方不敗。更傷擁南躉心的﹐是東方竟然憑著幾個南華的棄將﹐把南華打到落花流水。那年﹐聯賽開鑼日﹐東方便贏了南華4-0。幾個月後﹐我們再在銀牌決賽碰頭。他們更贏到5-0。更不幸地﹐竟然都給梁守志在賽前猜中戰果。猶記得﹐他在電視機裡面那副牙擦﹑不可一世的模樣。

這是我憎恨他的原因。他把南華班霸的形像徹底粉碎。

自精工以後﹐從來沒有球隊能夠這樣大比數地擊敗南華。要知道﹐精工陣中都是在78年世界杯決賽﹐替荷蘭上陣迎戰阿根庭的球員。什麼加賀夫兄弟﹑穆倫﹑尼斯堅斯和南寧加。南寧加在世界杯決賽頂入過一球。穆倫在精工退出後﹐轉投了曼聯。可是﹐東方的正選球員本來都是名不經傳的球員。李健和﹑譚兆偉﹑羅繼華﹑李偉文﹑陳志強等都是在那一年才成為香港球星。當然﹐東方的成功更有很大的程度﹐是給梁守志游說到兩個南華的棄將譚拔士和基亞回港加盟。當年﹐因為希望能給球迷一些新鮮感﹐南華毅然放棄TEMPEST和GREER兩名協助囊括所有錦標的外援。

後來﹐因為財政問題﹐東方不敗王朝也只維持了不過兩三年光景。所有球員都各散東西。梁守志更做了南華管理層。

梁守志之後﹐我憎恨的是鄭兆聰。當年﹐他為了更高的薪金﹐背叛了我對他的支持﹐轉投了南華的另一大敵快譯通。

不過﹐鄭兆聰之後﹐香港足球已再沒有人讓我憎恨。

因為我已對香港足球失去興趣。我不同意﹐南華成勣低落是一個主因。我是在香港故意輸給中國大陸0-7後﹐才放棄香港足球。或者﹐你可以說﹐RICKY CHENG之後﹐我憎恨的便是整個香港足總。

我知道﹐便是南華以後每年都囊括所有錦標﹐那感覺都不會像以前一樣。我說過﹐我再不會讓香港足總在我的口袋裡拿到一毛錢。因為我要它破產倒閉。

那天﹐他們真的傷透了我的心。

都是中文科的功課。我都是講一個我憎恨的人。

中三的時候﹐我憎恨的人叫林建岳。因為發現自己不能續任南華足球部主席後﹐他便決定帶領那些跟他自己簽了私人合約的七個球員﹐轉投另外一間球會花花。並以自己家族公司的名義贊助這間從前從不起眼的球隊﹐改名叫麗新花花。那時候﹐那七名球員都是南華陣中的正選球員。其實﹐已經事隔幾年﹐不過﹐我記得﹐那天我依然很憤怒。

到了預科﹐林建岳已經在沒有在球壇出沒。麗新花花﹐以至後來的麗新﹐都已退出香港聯賽。那時候﹐我憎恨的人已變了做梁守志。因為那段時間﹐他是東方的領隊。

老實說﹐跟林建岳不一樣﹐梁守志其實沒有做過什麼破壞南華內部的事情。不過﹐他卻帶來了林建岳不能帶來的傷害。

他帶領的東方打破了南華壟斷香港足球的局面﹐成為了一個新的王朝。因為那時候﹐徐克改編笑傲江湖的電影《東方不敗》﹐很受歡迎﹐於是他們都叫那個王朝做東方不敗。更傷擁南躉心的﹐是東方竟然憑著幾個南華的棄將﹐把南華打到落花流水。那年﹐聯賽開鑼日﹐東方便贏了南華4-0。幾個月後﹐我們再在銀牌決賽碰頭。他們更贏到5-0。更不幸地﹐竟然都給梁守志在賽前猜中戰果。猶記得﹐他在電視機裡面那副牙擦﹑不可一世的模樣。

這是我憎恨他的原因。他把南華班霸的形像徹底粉碎。

自精工以後﹐從來沒有球隊能夠這樣大比數地擊敗南華。要知道﹐精工陣中都是在78年世界杯決賽﹐替荷蘭上陣迎戰阿根庭的球員。什麼加賀夫兄弟﹑穆倫﹑尼斯堅斯和南寧加。南寧加在世界杯決賽頂入過一球。穆倫在精工退出後﹐轉投了曼聯。可是﹐東方的正選球員本來都是名不經傳的球員。李健和﹑譚兆偉﹑羅繼華﹑李偉文﹑陳志強等都是在那一年才成為香港球星。當然﹐東方的成功更有很大的程度﹐是給梁守志游說到兩個南華的棄將譚拔士和基亞回港加盟。當年﹐因為希望能給球迷一些新鮮感﹐南華毅然放棄TEMPEST和GREER兩名協助囊括所有錦標的外援。

後來﹐因為財政問題﹐東方不敗王朝也只維持了不過兩三年光景。所有球員都各散東西。梁守志更做了南華管理層。

梁守志之後﹐我憎恨的是鄭兆聰。當年﹐他為了更高的薪金﹐背叛了我對他的支持﹐轉投了南華的另一大敵快譯通。

不過﹐鄭兆聰之後﹐香港足球已再沒有人讓我憎恨。

因為我已對香港足球失去興趣。我不同意﹐南華成勣低落是一個主因。我是在香港故意輸給中國大陸0-7後﹐才放棄香港足球。或者﹐你可以說﹐RICKY CHENG之後﹐我憎恨的便是整個香港足總。

我知道﹐便是南華以後每年都囊括所有錦標﹐那感覺都不會像以前一樣。我說過﹐我再不會讓香港足總在我的口袋裡拿到一毛錢。因為我要它破產倒閉。

那天﹐他們真的傷透了我的心。

Thursday, October 19, 2006

才在都柏林住上了半年﹐我想﹐我是染上了他們的酒館文化﹕捧著酒杯﹐便跟萍水相逢的人東拉西扯﹐胡亂地談天說地。

上個月﹐有朋友歐遊﹐我便放了一個星期的假﹐跟他們一起到PRAGUE和BUDAPEST去。

在布拉格的第一個晚上﹐我們到了一間百年老店晚飯。那其實是一間釀酒廠﹐叫U FLEKU。只是﹐也經營餐廳﹐供應傳統捷克食物。他們聲稱﹐自1499年起﹐便開始釀製一種黑色的啤酒。旅遊書說﹐那是一種強烈濃味的啤酒。只是﹐我實在覺得不外如是。我還是喜歡GUINNESS。我想﹐捷克人沒有的﹐是RIVER LIFFEY的污糟水。

餐廳裡面﹐有樂手演奏手琴和喇叭。都是波希米亞的民謠。可能是酒精的興奮作用﹐客人都熱烈地高歌。氣氛很是融合。雖然我不知道他們唱的是什麼﹐不過﹐我也拍著手拍著檯﹐輕輕地哼和。在悅耳的旋律底下﹐我竟然跟鄰座很隨便地聊起天來。他們是一對在英國居住的夫婦。男的是蘇格蘭人﹐女的是香港人﹐姓何。還有一個男同伴﹐叫ALAN。都到了中年。

原來﹐他們都曾在香港住過。何小姐(﹖)說﹐他曾經在TVB上班。之後﹐過了有線電視。是CABLE TV的開荒牛。到有線搬到荃灣後﹐她覺得上班很不方便。跟吳光正反映過﹐希望留在WHARF BUILDING。不得要領下﹐便辭掉有線﹐到了星加坡工作。到現在在英國定居。

談到荃灣﹐我們便拉扯到去深井。望著那杯啤酒﹐講到深井﹐很自然地便說到生力啤。還有燒鵝。

我跟他們說﹐香港現在再沒有釀酒廠的了。便是歷史古蹟都要給拉倒﹐來興建住宅。以前﹐生力啤的那塊地﹐又怎能避免﹖聽到我的說話﹐蘇格蘭人搖搖頭﹐竟然有點感觸。

其實﹐生力啤對我也有很多﹑很多的回憶。甚至可以說﹐沒有生力啤﹐便不可能有現在的我。因為祖父便是在生力啤上班。家裡用的都是印有生力啤標誌的酒杯。讀書時候用的紙張文具﹐很多時候都是生力啤的紀念品。我沒有參觀過那個釀酒廠。我想﹐他們也沒有像GUINNESS一樣﹐開放予遊人。只是﹐猶記得﹐以前在「能記」吃燒鵝﹐總是能看到那些煙囪。

現在﹐都變了。看到的是煙囪般的高樓。一切都唯有放在記憶裡面。

祖父也離開了我們十年。

ALAN提議我們到布拉格的郊外遊覽。他說﹐那兒的景色更美。我記得﹐MyC也是如此介紹。不過﹐我們留在布拉格的時間其實很短。似乎﹐是沒有辦法到郊外去的了。(後來﹐我們是去了VYSEHRAD。不過﹐那只是布拉格的市郊。並不是他們提議的地方。)

在U FLEKU,啤酒是源源不斷供應。是根本不用自己點的。於是﹐所有人客都很興奮。大家都過了一個很開心的夜晚。音樂和酒精﹐既是食物的最佳調味料﹐也是興奮的泉源啊﹗

(U FLEKU二之二)

上個月﹐有朋友歐遊﹐我便放了一個星期的假﹐跟他們一起到PRAGUE和BUDAPEST去。

在布拉格的第一個晚上﹐我們到了一間百年老店晚飯。那其實是一間釀酒廠﹐叫U FLEKU。只是﹐也經營餐廳﹐供應傳統捷克食物。他們聲稱﹐自1499年起﹐便開始釀製一種黑色的啤酒。旅遊書說﹐那是一種強烈濃味的啤酒。只是﹐我實在覺得不外如是。我還是喜歡GUINNESS。我想﹐捷克人沒有的﹐是RIVER LIFFEY的污糟水。

餐廳裡面﹐有樂手演奏手琴和喇叭。都是波希米亞的民謠。可能是酒精的興奮作用﹐客人都熱烈地高歌。氣氛很是融合。雖然我不知道他們唱的是什麼﹐不過﹐我也拍著手拍著檯﹐輕輕地哼和。在悅耳的旋律底下﹐我竟然跟鄰座很隨便地聊起天來。他們是一對在英國居住的夫婦。男的是蘇格蘭人﹐女的是香港人﹐姓何。還有一個男同伴﹐叫ALAN。都到了中年。

原來﹐他們都曾在香港住過。何小姐(﹖)說﹐他曾經在TVB上班。之後﹐過了有線電視。是CABLE TV的開荒牛。到有線搬到荃灣後﹐她覺得上班很不方便。跟吳光正反映過﹐希望留在WHARF BUILDING。不得要領下﹐便辭掉有線﹐到了星加坡工作。到現在在英國定居。

談到荃灣﹐我們便拉扯到去深井。望著那杯啤酒﹐講到深井﹐很自然地便說到生力啤。還有燒鵝。

我跟他們說﹐香港現在再沒有釀酒廠的了。便是歷史古蹟都要給拉倒﹐來興建住宅。以前﹐生力啤的那塊地﹐又怎能避免﹖聽到我的說話﹐蘇格蘭人搖搖頭﹐竟然有點感觸。

其實﹐生力啤對我也有很多﹑很多的回憶。甚至可以說﹐沒有生力啤﹐便不可能有現在的我。因為祖父便是在生力啤上班。家裡用的都是印有生力啤標誌的酒杯。讀書時候用的紙張文具﹐很多時候都是生力啤的紀念品。我沒有參觀過那個釀酒廠。我想﹐他們也沒有像GUINNESS一樣﹐開放予遊人。只是﹐猶記得﹐以前在「能記」吃燒鵝﹐總是能看到那些煙囪。

現在﹐都變了。看到的是煙囪般的高樓。一切都唯有放在記憶裡面。

祖父也離開了我們十年。

ALAN提議我們到布拉格的郊外遊覽。他說﹐那兒的景色更美。我記得﹐MyC也是如此介紹。不過﹐我們留在布拉格的時間其實很短。似乎﹐是沒有辦法到郊外去的了。(後來﹐我們是去了VYSEHRAD。不過﹐那只是布拉格的市郊。並不是他們提議的地方。)

在U FLEKU,啤酒是源源不斷供應。是根本不用自己點的。於是﹐所有人客都很興奮。大家都過了一個很開心的夜晚。音樂和酒精﹐既是食物的最佳調味料﹐也是興奮的泉源啊﹗

(U FLEKU二之二)

Wednesday, October 18, 2006

朋友說﹐旅行的時候﹐最使人興奮的﹐莫過於找到一間很好的店子﹐滿足地吃下一頓美味的當地菜式。

對香港人來說﹐這裡面的確有很多智慧。因為對歷史和藝術都沒有太多的認識﹐到當地餐廳去﹐實在是我們認識那個地方最好也是唯一的途徑。在布達佩斯﹐我找到了ALFÖLDI ÉTTEREM。那是一間以匈牙利魚湯馳名的老店。在布拉格﹐我最喜歡的則是U FLEKU。

出發前﹐做準備工作。翻閱旅遊書﹐看到了介紹U FLEKU後﹐便打定主意,一心要去見識見識。EYEWITNESS TRAVELGUIDE是這樣說的﹕

This cavermous and often raucous brewery and restaurant with its many rooms and lounges is thought to have been founded in 1499, though nobody seems to know for sure. What certain is that there's been an onsite brewery since the early 1900s, and the food is good, reliable upmarket Czech pub fare. The present brewery makes a special strong, drak beer, sold only here.

百年老店﹐總有其過人的地方。更何況﹐他們釀的是黑色的東西。怎能不去拜訪﹖

從都柏林到布拉格﹐乘飛機要差不多三個鐘。加上時差﹐到火車站買好車票到匈牙利﹑在酒店安置妥當後﹐已經是七時多。我們已很餓。於是﹐便決定立即到U FLEKU去。因為就在酒店後邊兩個街口。都在新區。

那是一條小街。沒有太多街燈﹐所以很黑。不過﹐只要走到了KREMENCOVA街﹐便不可能找不到。因為U FLEKU是那條街上唯一一間有歌聲傳出來的地方。

裡面的確有很多間大廳。都像英國古老寄宿學校的飯堂﹐擺滿了木製的長檯和長凳。是晚飯的時候﹐所以有很多人。他們一邊飲酒用膳﹐一邊高聲唱歌。加上駐場樂手的手琴和大喇叭伴奏﹐實在讓人感覺很興奮。縱然﹐我聽不到他們唱的是什麼。都是波希米亞的民謠罷。

侍應好不容易在一張長檯﹐給我們找來了一些空檔。在我的左手邊﹐是一對日本男女﹔在我的右手邊﹐則是兩個操英語的中年漢和一個亞洲裔女人。我跟他們點了點頭﹐發覺那個女人很面善﹐好像在那兒見過。可是﹐一時間卻又想不起來。

才剛坐下﹐侍應便一聲不響地給我們遞上了三大杯啤酒。就是旅遊書說的DARK BEER,叫FLEKOVSKÉ。還未喝下第一口﹐侍應便又走過來放下餐牌﹐也同時問我們要不要嚐嚐BECHEROVKA。他們說﹐那是捷克特色的APERITIF。我望著那小杯的金黃色液體﹐心知一定是很強烈的酒精。不過﹐既然是捷克名產﹐便是肚子很餓﹐也是要試一試的。我們便從盤子裡拿走了三杯。算是飯前﹐給腸胃消毒一下。

我們按著書上介紹﹐點了一些捷克的傳統菜式。有凍肉﹑烤鴨和燴牛肉。都很可口。當然﹐我不排除那是我們太過肚餓的關係。況且﹐在這樣讓人興奮的環境底下﹐什麼食物也會變得很美味。從來﹐音樂和酒精﹐都是食物最佳的調味料。

大廳裡﹐大家都跟著樂手的演奏﹐或拍著手或拍著檯﹐大聲大聲地高歌起來。都是很悅耳的旋律。我也不其然擺動著身體﹐輕輕地哼和著。在歡樂的歌聲裡﹐我跟鄰座的那個中年漢打了個照面。我便禮貌地拿起酒杯敬了他一下。

他笑著問我﹐你們是從香港來的嗎﹖我老婆說﹐你們是從香港來的。他指了指那個亞洲裔女人。那女人便立即伸出右手﹐自我介紹道﹐我姓何﹐是香港人。不過﹐現在住在WINSOR附近。我跟她握著手﹐也用英文回答說﹐我姓N-﹐也是香港人。不過﹐現在在都柏林生活。

她的丈夫聽到後﹐便跟我講了一句愛爾蘭文。我說﹐我不懂得回答。因為我還是一個NEW DUBLINER。難道你是一個愛爾蘭人﹖

不﹗我來自蘇格蘭。他跟我說﹐SCOTTISH與IRISH是差不多的。

他指著那杯黑色的啤酒﹐問我跟GUINNESS有什麼分別。我微笑著回答﹐當然差得遠。RIVER VALTAVA的河水太乾淨了﹐根本不是做BLACK STUFF的水。他們都笑得很開心﹐包括跟他們同行的那個中年漢。他稱自己叫ALAN。

我說的倒是實話。我的確較喜歡GUINNESS。FLEKOVSKÉ太淡了,就像白開水。來到愛爾蘭後﹐GUINNESS已是我唯一飲的啤酒。

(U FLEKU二之一)

對香港人來說﹐這裡面的確有很多智慧。因為對歷史和藝術都沒有太多的認識﹐到當地餐廳去﹐實在是我們認識那個地方最好也是唯一的途徑。在布達佩斯﹐我找到了ALFÖLDI ÉTTEREM。那是一間以匈牙利魚湯馳名的老店。在布拉格﹐我最喜歡的則是U FLEKU。

出發前﹐做準備工作。翻閱旅遊書﹐看到了介紹U FLEKU後﹐便打定主意,一心要去見識見識。EYEWITNESS TRAVELGUIDE是這樣說的﹕

This cavermous and often raucous brewery and restaurant with its many rooms and lounges is thought to have been founded in 1499, though nobody seems to know for sure. What certain is that there's been an onsite brewery since the early 1900s, and the food is good, reliable upmarket Czech pub fare. The present brewery makes a special strong, drak beer, sold only here.

百年老店﹐總有其過人的地方。更何況﹐他們釀的是黑色的東西。怎能不去拜訪﹖

從都柏林到布拉格﹐乘飛機要差不多三個鐘。加上時差﹐到火車站買好車票到匈牙利﹑在酒店安置妥當後﹐已經是七時多。我們已很餓。於是﹐便決定立即到U FLEKU去。因為就在酒店後邊兩個街口。都在新區。

那是一條小街。沒有太多街燈﹐所以很黑。不過﹐只要走到了KREMENCOVA街﹐便不可能找不到。因為U FLEKU是那條街上唯一一間有歌聲傳出來的地方。

裡面的確有很多間大廳。都像英國古老寄宿學校的飯堂﹐擺滿了木製的長檯和長凳。是晚飯的時候﹐所以有很多人。他們一邊飲酒用膳﹐一邊高聲唱歌。加上駐場樂手的手琴和大喇叭伴奏﹐實在讓人感覺很興奮。縱然﹐我聽不到他們唱的是什麼。都是波希米亞的民謠罷。

侍應好不容易在一張長檯﹐給我們找來了一些空檔。在我的左手邊﹐是一對日本男女﹔在我的右手邊﹐則是兩個操英語的中年漢和一個亞洲裔女人。我跟他們點了點頭﹐發覺那個女人很面善﹐好像在那兒見過。可是﹐一時間卻又想不起來。

才剛坐下﹐侍應便一聲不響地給我們遞上了三大杯啤酒。就是旅遊書說的DARK BEER,叫FLEKOVSKÉ。還未喝下第一口﹐侍應便又走過來放下餐牌﹐也同時問我們要不要嚐嚐BECHEROVKA。他們說﹐那是捷克特色的APERITIF。我望著那小杯的金黃色液體﹐心知一定是很強烈的酒精。不過﹐既然是捷克名產﹐便是肚子很餓﹐也是要試一試的。我們便從盤子裡拿走了三杯。算是飯前﹐給腸胃消毒一下。

我們按著書上介紹﹐點了一些捷克的傳統菜式。有凍肉﹑烤鴨和燴牛肉。都很可口。當然﹐我不排除那是我們太過肚餓的關係。況且﹐在這樣讓人興奮的環境底下﹐什麼食物也會變得很美味。從來﹐音樂和酒精﹐都是食物最佳的調味料。

大廳裡﹐大家都跟著樂手的演奏﹐或拍著手或拍著檯﹐大聲大聲地高歌起來。都是很悅耳的旋律。我也不其然擺動著身體﹐輕輕地哼和著。在歡樂的歌聲裡﹐我跟鄰座的那個中年漢打了個照面。我便禮貌地拿起酒杯敬了他一下。

他笑著問我﹐你們是從香港來的嗎﹖我老婆說﹐你們是從香港來的。他指了指那個亞洲裔女人。那女人便立即伸出右手﹐自我介紹道﹐我姓何﹐是香港人。不過﹐現在住在WINSOR附近。我跟她握著手﹐也用英文回答說﹐我姓N-﹐也是香港人。不過﹐現在在都柏林生活。

她的丈夫聽到後﹐便跟我講了一句愛爾蘭文。我說﹐我不懂得回答。因為我還是一個NEW DUBLINER。難道你是一個愛爾蘭人﹖

不﹗我來自蘇格蘭。他跟我說﹐SCOTTISH與IRISH是差不多的。

他指著那杯黑色的啤酒﹐問我跟GUINNESS有什麼分別。我微笑著回答﹐當然差得遠。RIVER VALTAVA的河水太乾淨了﹐根本不是做BLACK STUFF的水。他們都笑得很開心﹐包括跟他們同行的那個中年漢。他稱自己叫ALAN。

我說的倒是實話。我的確較喜歡GUINNESS。FLEKOVSKÉ太淡了,就像白開水。來到愛爾蘭後﹐GUINNESS已是我唯一飲的啤酒。

(U FLEKU二之一)

Tuesday, October 17, 2006

最近﹐電影院都擠滿了人。因為有幾部影評人給予滿分的電影上演。THE DEPARTED是其中一部。另一部是LITTLE MISS SUNSHINE。THE DEVIL WEARS PRADA在坊間也有很高的評價。

東歐旅遊期間﹐無意中跟朋友談起無間道的荷李活版本。怎料到才回到愛爾蘭﹐便發現THE DEPARTED快要上演。我的確很期待這部電影。我很想看看經過荷李活的包裝﹐在馬田史高西斯的執導下﹐這一部香港電影會變成什麼模樣。

THE ORIGINAL OF THIS MARTIN SCORSESE PICTURE IS A HONG KONG MOVIE THAT IS MY ALL-TIME FAVOURITE.

這是我跟同事的介紹。

故事其實是三集無間道的濃縮版。當然有些角色是無可避免地刪掉了。像吳鎮宇和劉嘉玲﹐黎明和陳道仁。陳慧琳跟鄭秀文則合二為一﹐變成了週旋在MATT DAMON和DICAPRIO之間的女人。

電影很有馬田史高西斯的風格。因此﹐除了故事外﹐完全不像原裝版本。

JACK NICHOLSON實在比曾志偉更能演活黑社會頭子這個角色。奧斯卡影帝的確比香港金像獎影帝出色。不過﹐除此之外﹐香港的演員實在不比荷李活的差。至少﹐我覺得﹐劉德華就比MATT DAMON演得好。麥迪文就是缺少了那個很想做回好人的層次。當然﹐黃秋生更是無人能敵。無間道裡面的黃SIR是我最喜歡的角色。

假如未有看過無間道﹐THE DEPARTED的而且確是一部很出色的電影。便是金融時報也這樣介紹﹕SCORSESE'S BEST SINCE GOODFELLAS。

只是近來﹐我最喜歡的倒是那部英國製作﹕THE QUEEN。

故事很簡單。就是講英女皇ELIZABETH II在戴安娜車禍喪生後到舉殯這一段期間的心路歷程。便是因為故事太簡單﹐更顯得導演和編劇的功力。不肯定劇本出自英國人的手。不過﹐的確充滿了英式幽默。那些明讚暗踩﹐自我挖苦﹐實在看得人不其然發出會心微笑。原來﹐除了TONY CURTIS外﹐現今也有人能寫得出這樣好的英國劇本。影評說﹐EXCELLENT DIALOGUE。果然不虛。

一邊看電影﹐一邊想到陶傑的《泰晤士河畔》。他的確很了解英國人的心態。我記得﹐他曾經說過﹐英國人總把喜怒哀樂收藏在一己之內﹐不形於色。在他的成名作裡面﹐便有這樣的一段文字﹕

「英國人的喪禮﹐寧靜而素潔。絕少有撫棺痛哭﹑呼天搶地的情景。對逝者的哀思是淡括而深遠﹐極其量只有飲泣的點綴﹐大哭的強調已是多餘。八六年尤德之逝﹐其未亡人的表現是那樣莊重而具風度﹐那是英國人喪禮的典範。一個對死亡的態度如此冷靜的民族﹐是成熟得可驚的。」

故事結尾﹐英女皇不就是跟TONY BLAIR講了這樣的對白嗎﹖

面對著現代化的大潮流﹐一個民族的性格是否也應隨著改變﹖在走向世界大同的同時﹐我們是否要放棄本身跟別人的分別﹖實在是一個很值得深究的問題。

在遠東的那個古老漁村﹐他們便向世界提供了一個很好的教訓﹕在任何一個大潮流下﹐迷失自己﹐便是迷失世界﹐後果真的可以很嚴重。唯有把握著自己跟別人的不同﹐回歸或合拼方有著其真正的意義。要不﹐那便是集體的墮落。

這是一部嚴肅但輕鬆的小品﹐讓人看得很舒服。

東歐旅遊期間﹐無意中跟朋友談起無間道的荷李活版本。怎料到才回到愛爾蘭﹐便發現THE DEPARTED快要上演。我的確很期待這部電影。我很想看看經過荷李活的包裝﹐在馬田史高西斯的執導下﹐這一部香港電影會變成什麼模樣。

THE ORIGINAL OF THIS MARTIN SCORSESE PICTURE IS A HONG KONG MOVIE THAT IS MY ALL-TIME FAVOURITE.

這是我跟同事的介紹。

故事其實是三集無間道的濃縮版。當然有些角色是無可避免地刪掉了。像吳鎮宇和劉嘉玲﹐黎明和陳道仁。陳慧琳跟鄭秀文則合二為一﹐變成了週旋在MATT DAMON和DICAPRIO之間的女人。

電影很有馬田史高西斯的風格。因此﹐除了故事外﹐完全不像原裝版本。

JACK NICHOLSON實在比曾志偉更能演活黑社會頭子這個角色。奧斯卡影帝的確比香港金像獎影帝出色。不過﹐除此之外﹐香港的演員實在不比荷李活的差。至少﹐我覺得﹐劉德華就比MATT DAMON演得好。麥迪文就是缺少了那個很想做回好人的層次。當然﹐黃秋生更是無人能敵。無間道裡面的黃SIR是我最喜歡的角色。

假如未有看過無間道﹐THE DEPARTED的而且確是一部很出色的電影。便是金融時報也這樣介紹﹕SCORSESE'S BEST SINCE GOODFELLAS。

只是近來﹐我最喜歡的倒是那部英國製作﹕THE QUEEN。

故事很簡單。就是講英女皇ELIZABETH II在戴安娜車禍喪生後到舉殯這一段期間的心路歷程。便是因為故事太簡單﹐更顯得導演和編劇的功力。不肯定劇本出自英國人的手。不過﹐的確充滿了英式幽默。那些明讚暗踩﹐自我挖苦﹐實在看得人不其然發出會心微笑。原來﹐除了TONY CURTIS外﹐現今也有人能寫得出這樣好的英國劇本。影評說﹐EXCELLENT DIALOGUE。果然不虛。

一邊看電影﹐一邊想到陶傑的《泰晤士河畔》。他的確很了解英國人的心態。我記得﹐他曾經說過﹐英國人總把喜怒哀樂收藏在一己之內﹐不形於色。在他的成名作裡面﹐便有這樣的一段文字﹕

「英國人的喪禮﹐寧靜而素潔。絕少有撫棺痛哭﹑呼天搶地的情景。對逝者的哀思是淡括而深遠﹐極其量只有飲泣的點綴﹐大哭的強調已是多餘。八六年尤德之逝﹐其未亡人的表現是那樣莊重而具風度﹐那是英國人喪禮的典範。一個對死亡的態度如此冷靜的民族﹐是成熟得可驚的。」

故事結尾﹐英女皇不就是跟TONY BLAIR講了這樣的對白嗎﹖

面對著現代化的大潮流﹐一個民族的性格是否也應隨著改變﹖在走向世界大同的同時﹐我們是否要放棄本身跟別人的分別﹖實在是一個很值得深究的問題。

在遠東的那個古老漁村﹐他們便向世界提供了一個很好的教訓﹕在任何一個大潮流下﹐迷失自己﹐便是迷失世界﹐後果真的可以很嚴重。唯有把握著自己跟別人的不同﹐回歸或合拼方有著其真正的意義。要不﹐那便是集體的墮落。

這是一部嚴肅但輕鬆的小品﹐讓人看得很舒服。

Monday, October 16, 2006

中秋過了﹐冬天還會遠嗎﹖

鬧鐘還未有響﹐我便從睡夢中醒過來。摸黑找來放在床頭的手錶。原來﹐才只是四時五十五分﹗我已記不起這是連續第幾天發生的事情。也許﹐望望月曆﹐會有個大概。

自踏入十月以後﹐我似乎未有一覺睡到尾。都睡得不大好。總會在五時左右醒一醒。不過﹐輾轉一會兒﹐也可以再次入夢。可惜﹐已不是剛才的一個好夢。於是﹐到了六時許﹐我又會再睜開眼睛。看著滴答滴答的鬧鐘﹐算著算著那悄悄溜走的一分一秒。直到鬧鐘響起的一刻。我便爬起身來﹐刷牙洗臉吃早餐﹐準備上班。

今天﹐似乎是比平時更早了點醒過來。我暗罵自己。

印象中﹐在醒過來前的一秒﹐我曾經可以控制到自己多留在那個夢鄉裡面。印象中﹐在睜開眼睛前的一秒﹐我曾經可以控制到自己不那麼輕易醒過來。因為﹐我知道﹐醒過來後﹐已根本沒有可能延續到剛才那個未完的夢。那個我和她一起的夢。

我努力嘗試走回之前的那個夢裡面﹐不過都是徒勞無功。結果﹐把自己弄得很累。到鬧鐘響起來的時候﹐我實在不想起床。我很想多睡半天。

在床上多耽了幾分鐘後﹐便無奈地想起了公司檯頭的工作。

我知道﹐又要是一天的開始。

只是太陽還未出來。客廳很黑﹐只得遠處那座大廈射過來的微弱的光。我不得不開著燈來吃早餐。把所有刀叉碟子清洗完畢後﹐我才看到太陽慢慢地探出他的頭來。

我在火車上讀著報紙。偶然望出窗外﹐我看到一個藍色的天空。今天的天氣應該很好罷。難得連續四天好天氣﹗心頭有點興奮﹐今天的工作應該很順利。

我又在火車上讀著報紙。偶然望出窗外﹐我發現天空很黑暗。街燈已經亮了。原來夜幕已經低垂。我望望錶﹐才不過六時。我呆呆地想像著幾個星期後的情景。我記得﹐表弟說過﹐冬天的時候﹐下午四時多﹐都柏林的天空便會黑齊。我想﹐應該是不遠的事情了。

才只是十月。似乎﹐冬季的確可以很漫長。

吃過晚餐﹐我躺在沙發上﹐看著電影《審訊》。那是按FRANZ KFAKA的小說改編的電影。是BBC的製作。我也在微弱的燈光下﹐讀著《玫瑰的名字》。那是意大利作家UMBERTO ECO的成名作。昨天晚上﹐因為實在太累﹐還未讀畢第一章﹐便已悄然墮進夢鄉。卻竟然在夢裡面﹐跟她重遇上。竟然在這樣的一個月份﹐在這樣的一個夢境裡面。一年之後﹐我們又再夜遊普雷詩旺。

我望著那張書籤。我望著那個玫瑰般的名字。是她給我的名片。是那位藝術家。她跟她都有著相同的名字。

竟然是那麼的巧合。

十月尾那個銀行假期快來了。我不其然的想起了她。

十月﹐總是個使人難忘的月份。

中秋過了﹐冬天還會遠嗎﹖

我聽著打在玻璃窗上的雨點。原來﹐冬季的確可以很漫長。

鬧鐘還未有響﹐我便從睡夢中醒過來。摸黑找來放在床頭的手錶。原來﹐才只是四時五十五分﹗我已記不起這是連續第幾天發生的事情。也許﹐望望月曆﹐會有個大概。

自踏入十月以後﹐我似乎未有一覺睡到尾。都睡得不大好。總會在五時左右醒一醒。不過﹐輾轉一會兒﹐也可以再次入夢。可惜﹐已不是剛才的一個好夢。於是﹐到了六時許﹐我又會再睜開眼睛。看著滴答滴答的鬧鐘﹐算著算著那悄悄溜走的一分一秒。直到鬧鐘響起的一刻。我便爬起身來﹐刷牙洗臉吃早餐﹐準備上班。

今天﹐似乎是比平時更早了點醒過來。我暗罵自己。

印象中﹐在醒過來前的一秒﹐我曾經可以控制到自己多留在那個夢鄉裡面。印象中﹐在睜開眼睛前的一秒﹐我曾經可以控制到自己不那麼輕易醒過來。因為﹐我知道﹐醒過來後﹐已根本沒有可能延續到剛才那個未完的夢。那個我和她一起的夢。

我努力嘗試走回之前的那個夢裡面﹐不過都是徒勞無功。結果﹐把自己弄得很累。到鬧鐘響起來的時候﹐我實在不想起床。我很想多睡半天。

在床上多耽了幾分鐘後﹐便無奈地想起了公司檯頭的工作。

我知道﹐又要是一天的開始。

只是太陽還未出來。客廳很黑﹐只得遠處那座大廈射過來的微弱的光。我不得不開著燈來吃早餐。把所有刀叉碟子清洗完畢後﹐我才看到太陽慢慢地探出他的頭來。

我在火車上讀著報紙。偶然望出窗外﹐我看到一個藍色的天空。今天的天氣應該很好罷。難得連續四天好天氣﹗心頭有點興奮﹐今天的工作應該很順利。

我又在火車上讀著報紙。偶然望出窗外﹐我發現天空很黑暗。街燈已經亮了。原來夜幕已經低垂。我望望錶﹐才不過六時。我呆呆地想像著幾個星期後的情景。我記得﹐表弟說過﹐冬天的時候﹐下午四時多﹐都柏林的天空便會黑齊。我想﹐應該是不遠的事情了。

才只是十月。似乎﹐冬季的確可以很漫長。

吃過晚餐﹐我躺在沙發上﹐看著電影《審訊》。那是按FRANZ KFAKA的小說改編的電影。是BBC的製作。我也在微弱的燈光下﹐讀著《玫瑰的名字》。那是意大利作家UMBERTO ECO的成名作。昨天晚上﹐因為實在太累﹐還未讀畢第一章﹐便已悄然墮進夢鄉。卻竟然在夢裡面﹐跟她重遇上。竟然在這樣的一個月份﹐在這樣的一個夢境裡面。一年之後﹐我們又再夜遊普雷詩旺。

我望著那張書籤。我望著那個玫瑰般的名字。是她給我的名片。是那位藝術家。她跟她都有著相同的名字。

竟然是那麼的巧合。

十月尾那個銀行假期快來了。我不其然的想起了她。

十月﹐總是個使人難忘的月份。

中秋過了﹐冬天還會遠嗎﹖

我聽著打在玻璃窗上的雨點。原來﹐冬季的確可以很漫長。

Sunday, October 15, 2006

我們乘船遊多瑙河。經過了國會大樓﹐來到了GÉLLERT HOTEL。便在酒店的庭園餐廳來了一個HIGH TEA。

酒店在GÉLLERT HILL的山腳。建於1912-1918年﹐是一間溫泉酒店。其實﹐據文獻記載﹐早於十三世紀﹐匈牙利人已發現這兒的地下泉水有治療效用。酒店的前身便是醫院。GÉLLERT是位主教﹐在十一世紀來到布達佩斯﹐宣揚基督教﹐卻惹來一些民眾反感。有一晚﹐他們便捉了主教﹐放他在酒筒裡面﹐然後從山頂摔下至死。(說不定﹐電影《黑社會》也是在此偷橋。)後人為了紀念他﹐便把這一座山命名為GÉLLERT HILL。山上也為他豎立了一個銅像。手持十字架﹐眼望多瑙河。匈牙利人以為﹐他會永遠祝福布達佩斯。

我們坐在庭園餐廳裡﹐要了一些蛋糕和三明治。我們一邊喝著咖啡﹐一邊欣賞SZABADSÁG HID鐵橋和在她下面流過的藍色河水。

餐廳外面有一張海報。上面寫道﹕鋼琴師JÓZSEF K-會在此演奏。似乎﹐K-應該有點名氣。至少﹐餐廳會以他招徠顧客。海報說﹐K-只會在晚上彈奏鋼琴。豈料﹐卻給我們在太陽西沉的時候遇上了。聽見琴聲﹐有些客人立即拿起自己的杯﹐走到鋼琴附近坐下。

K-彈了一些李斯特的作品。也有一些我不認識的鋼琴曲。每當K-奏畢一曲﹐客人都很熱烈地鼓掌。

我知道﹐這個城市也是一個音樂之都﹐孕育了不少美妙樂章。我最喜歡的﹐始終是電影《布達佩斯之戀》的主題曲。出發前﹐我便想過要在布達佩斯聽一聽GLOOMY SUNDAY。我想﹐唯有在怡人景色下﹐我們方能真正感受到那首樂曲的那個淒怨層次。因為曲子美麗動人的地方﹐會給週邊的風景壓制著﹐好讓那哀怨的感覺突顯起來。

環望四週﹐在樹蔭下﹐在藍色多瑙河旁﹐遠眺著CHAIN BRIDGE,這也實在是一個寫意的地方。於是﹐便跟侍應說要點歌。才還未完成一句完整句子﹐耳邊便傳來了一陣淒美的樂聲。

迎著河風﹐我想起了電影裡面的女主角。這是一首寫給她的鋼琴曲。也想起了她和他和他的故事。當然﹐還有他。傳說﹐有很多人聽了這首歌後﹐都憂鬱得跑去自殺。

吃過下午茶後﹐我們便到酒店附近的洞窟教堂參觀。那兒位置更高﹐整條SZABADSÁG HID鐵橋都盡入眼帘。

顧名思義﹐教堂建在GÉLLERT HILL的一個洞窟裡面。它在十三世紀落成。1934年開始﹐是一些從波蘭逃亡的憎侶的避難所。到1959年﹐共產黨禁止了這間教堂的一切活動。他們說﹐這兒的憎侶都犯了叛國罪。於是﹐把整座教堂封了。至1989年8月27日重開。教堂裡面有ST KOLBE的畫像。二次大戰期間﹐他犧牲了自己來保護AUSCHWITZ集中營的人。也有一個石刻﹐寫滿給抓了去AUSCHWITZ士兵的名字。

在這一個神聖莊嚴的地方﹐我竟然開始哼起了GLOOMY SUNDAY的曲子。

在SZABADSÁG HID鐵橋襯托下﹐遙望著對岸的國會大樓﹐我看到一個又一個匈牙利人憂鬱地走向自由。

酒店在GÉLLERT HILL的山腳。建於1912-1918年﹐是一間溫泉酒店。其實﹐據文獻記載﹐早於十三世紀﹐匈牙利人已發現這兒的地下泉水有治療效用。酒店的前身便是醫院。GÉLLERT是位主教﹐在十一世紀來到布達佩斯﹐宣揚基督教﹐卻惹來一些民眾反感。有一晚﹐他們便捉了主教﹐放他在酒筒裡面﹐然後從山頂摔下至死。(說不定﹐電影《黑社會》也是在此偷橋。)後人為了紀念他﹐便把這一座山命名為GÉLLERT HILL。山上也為他豎立了一個銅像。手持十字架﹐眼望多瑙河。匈牙利人以為﹐他會永遠祝福布達佩斯。

我們坐在庭園餐廳裡﹐要了一些蛋糕和三明治。我們一邊喝著咖啡﹐一邊欣賞SZABADSÁG HID鐵橋和在她下面流過的藍色河水。

餐廳外面有一張海報。上面寫道﹕鋼琴師JÓZSEF K-會在此演奏。似乎﹐K-應該有點名氣。至少﹐餐廳會以他招徠顧客。海報說﹐K-只會在晚上彈奏鋼琴。豈料﹐卻給我們在太陽西沉的時候遇上了。聽見琴聲﹐有些客人立即拿起自己的杯﹐走到鋼琴附近坐下。

K-彈了一些李斯特的作品。也有一些我不認識的鋼琴曲。每當K-奏畢一曲﹐客人都很熱烈地鼓掌。

我知道﹐這個城市也是一個音樂之都﹐孕育了不少美妙樂章。我最喜歡的﹐始終是電影《布達佩斯之戀》的主題曲。出發前﹐我便想過要在布達佩斯聽一聽GLOOMY SUNDAY。我想﹐唯有在怡人景色下﹐我們方能真正感受到那首樂曲的那個淒怨層次。因為曲子美麗動人的地方﹐會給週邊的風景壓制著﹐好讓那哀怨的感覺突顯起來。

環望四週﹐在樹蔭下﹐在藍色多瑙河旁﹐遠眺著CHAIN BRIDGE,這也實在是一個寫意的地方。於是﹐便跟侍應說要點歌。才還未完成一句完整句子﹐耳邊便傳來了一陣淒美的樂聲。

迎著河風﹐我想起了電影裡面的女主角。這是一首寫給她的鋼琴曲。也想起了她和他和他的故事。當然﹐還有他。傳說﹐有很多人聽了這首歌後﹐都憂鬱得跑去自殺。

吃過下午茶後﹐我們便到酒店附近的洞窟教堂參觀。那兒位置更高﹐整條SZABADSÁG HID鐵橋都盡入眼帘。

顧名思義﹐教堂建在GÉLLERT HILL的一個洞窟裡面。它在十三世紀落成。1934年開始﹐是一些從波蘭逃亡的憎侶的避難所。到1959年﹐共產黨禁止了這間教堂的一切活動。他們說﹐這兒的憎侶都犯了叛國罪。於是﹐把整座教堂封了。至1989年8月27日重開。教堂裡面有ST KOLBE的畫像。二次大戰期間﹐他犧牲了自己來保護AUSCHWITZ集中營的人。也有一個石刻﹐寫滿給抓了去AUSCHWITZ士兵的名字。

在這一個神聖莊嚴的地方﹐我竟然開始哼起了GLOOMY SUNDAY的曲子。

在SZABADSÁG HID鐵橋襯托下﹐遙望著對岸的國會大樓﹐我看到一個又一個匈牙利人憂鬱地走向自由。

Saturday, October 14, 2006

望著綠色軍團在塞浦路斯給主隊蹂躪﹐整個愛爾蘭都變得死寂一片。那是他們在歐洲國家杯外圍賽的第二場比賽。

歐洲足球的平均水準當然高。不過﹐也像中國大陸的貧富懸殊一樣﹐最好的一些跟最差的一些﹐有著九千七百萬丈遠。便是中游位置的國家﹐他們跟像SAN MARINO、ANDORRA、MALTA、LUXEMBOURG和LIECHTENSTEIN這些國家隊﹐也有一段很大的差距。因此﹐有人提出﹐先要那些「十年才贏得一場國際賽的國家」﹐先來一個外圍賽的外圍賽﹐以免經常出現像上個月德國對聖馬力諾的比賽。那場比賽﹐德國作客贏13-0。

CYPRUS其實也是歐洲裡面的一隊魚腩。很多時候﹐他們都會以全敗的成勣完成外圍賽。故此﹐輸給他們﹐實在是歐洲國家的一大恥辱。如果還要輸到5-2,那將是國家的黑暗時候。

於是﹐上星期六後﹐這個島嶼都給一片黑沉沉的死氣包圍著。全個愛爾蘭都在討論領隊史當頓的失職。他上任後﹐愛爾蘭踢了五場比賽﹐輸了四場﹐失了十一球。很多很大的聲音﹐要他立即請辭。他們以為﹐這位前利物浦的球員實在沒有管理球隊的能力。他不能把十一個球員融成一隊球隊。從電視所見﹐面對著塞浦路斯﹐愛爾蘭的球員便如同一盤散沙。任由對方推進﹐任由對方盤扭。中場沒有人攔截﹐後防沒有人解圍﹐前面兩個前鋒如同做了無名氏。沒有士氣﹐沒有靈魂。失球後沒有懊惱﹐輸掉比賽後也沒有失望。假如不是看過香港慘敗0-7的比賽﹐我一定以為那一隊愛爾蘭國家隊是世界史上最差的球隊。

星期一﹐公司TEA TIME的時候﹐跟AIDAN講開足球。我笑著跟他說﹐面對著塞浦路斯﹐也要失五球。星期三﹐在LANSDOWNE ROAD面對著捷克﹐實在不敢想像。要知道﹐捷克在FIFA排第七。

AIDAN搖搖頭苦笑道﹐你永遠不會清楚愛爾蘭足球隊。因為他們很痴線。面對強隊﹐他們向來都很有辦法應付。

我望著他的臉﹐也不知道說些什麼好了。也許﹐AIDAN是對的。史當頓帶隊的首場比賽﹐他們贏瑞典3-0。不過﹐也不好忘記﹐接著下來﹐他們先敗給智利0-1,然後慘吞荷蘭四隻光蛋。作客德國﹐亦敗走0-1。沒有打進入球。

其實﹐我很明白愛爾蘭人的感受。

從小﹐代表我到國際比賽的那隊球隊﹐都是輸多贏少。印象中﹐甚至沒有帶給過我什麼驚喜。他們未曾出線過世界杯。便是亞洲杯﹐他們也是那些在外圍賽止步的球隊。也許﹐他們曾經是亞洲的冰島﹑芬蘭。不過﹐近來﹐他們越來越像馬爾他或盧森堡。

望著代表自己到國際比賽的球隊﹐給人蹂躪﹐的確是一件很難受的事情。因為那是切膚之痛。不過﹐當看到他們毫無鬥心﹐夢遊球場﹐任憑對手擺布﹐那更是千支針刺在心的感覺。假如對手是一隊不X知所謂的球隊﹐那傷口可就永不會痊癒。每年總有些時候﹐會有些血絲滲出來。量不多﹐但依然隱隱作痛。唯有來些發泄﹐才能勉強暫時忘記那永不結焦的傷口。

在愛爾蘭﹐大家都爭相表達對球隊的不滿。所有報紙的頭版都是慘敗給塞浦路斯的消息。電視都是要求史當頓下臺的聲音。在直播對捷克的比賽前﹐評述員說﹐今天的陣容﹐有六個變動啊﹗你怎樣看﹖另一個則回答道﹐便是如何派什麼人打正選﹐都一定比上場的陣容強。

的確比上場強。強多了。因為球員都知道羞恥。都知道他們實在傷透了人民的心。

雖然他們沒有如AIDAN所講﹐擊敗了捷克。不過﹐他們的表現的確有很大很大的進步。至少﹐讓人看得到他們的鬥心。他們被捷克逼和1-1。

我記得﹐上次﹐香港輸掉給中國0-7後﹐大家都沒有當它是一回事。報紙沒有大幅批評。市民也沒有表達不滿。電視臺的評述員甚至暗罵香港為何不多輸一球﹐好讓中國出線世界杯。之後﹐香港隊在國際賽的表現依然乏善足陳。

我不知道﹐在失掉十三球給德國後﹐聖馬力諾的市面是否跟香港一樣。

歐洲足球的平均水準當然高。不過﹐也像中國大陸的貧富懸殊一樣﹐最好的一些跟最差的一些﹐有著九千七百萬丈遠。便是中游位置的國家﹐他們跟像SAN MARINO、ANDORRA、MALTA、LUXEMBOURG和LIECHTENSTEIN這些國家隊﹐也有一段很大的差距。因此﹐有人提出﹐先要那些「十年才贏得一場國際賽的國家」﹐先來一個外圍賽的外圍賽﹐以免經常出現像上個月德國對聖馬力諾的比賽。那場比賽﹐德國作客贏13-0。

CYPRUS其實也是歐洲裡面的一隊魚腩。很多時候﹐他們都會以全敗的成勣完成外圍賽。故此﹐輸給他們﹐實在是歐洲國家的一大恥辱。如果還要輸到5-2,那將是國家的黑暗時候。

於是﹐上星期六後﹐這個島嶼都給一片黑沉沉的死氣包圍著。全個愛爾蘭都在討論領隊史當頓的失職。他上任後﹐愛爾蘭踢了五場比賽﹐輸了四場﹐失了十一球。很多很大的聲音﹐要他立即請辭。他們以為﹐這位前利物浦的球員實在沒有管理球隊的能力。他不能把十一個球員融成一隊球隊。從電視所見﹐面對著塞浦路斯﹐愛爾蘭的球員便如同一盤散沙。任由對方推進﹐任由對方盤扭。中場沒有人攔截﹐後防沒有人解圍﹐前面兩個前鋒如同做了無名氏。沒有士氣﹐沒有靈魂。失球後沒有懊惱﹐輸掉比賽後也沒有失望。假如不是看過香港慘敗0-7的比賽﹐我一定以為那一隊愛爾蘭國家隊是世界史上最差的球隊。

星期一﹐公司TEA TIME的時候﹐跟AIDAN講開足球。我笑著跟他說﹐面對著塞浦路斯﹐也要失五球。星期三﹐在LANSDOWNE ROAD面對著捷克﹐實在不敢想像。要知道﹐捷克在FIFA排第七。

AIDAN搖搖頭苦笑道﹐你永遠不會清楚愛爾蘭足球隊。因為他們很痴線。面對強隊﹐他們向來都很有辦法應付。

我望著他的臉﹐也不知道說些什麼好了。也許﹐AIDAN是對的。史當頓帶隊的首場比賽﹐他們贏瑞典3-0。不過﹐也不好忘記﹐接著下來﹐他們先敗給智利0-1,然後慘吞荷蘭四隻光蛋。作客德國﹐亦敗走0-1。沒有打進入球。

其實﹐我很明白愛爾蘭人的感受。

從小﹐代表我到國際比賽的那隊球隊﹐都是輸多贏少。印象中﹐甚至沒有帶給過我什麼驚喜。他們未曾出線過世界杯。便是亞洲杯﹐他們也是那些在外圍賽止步的球隊。也許﹐他們曾經是亞洲的冰島﹑芬蘭。不過﹐近來﹐他們越來越像馬爾他或盧森堡。

望著代表自己到國際比賽的球隊﹐給人蹂躪﹐的確是一件很難受的事情。因為那是切膚之痛。不過﹐當看到他們毫無鬥心﹐夢遊球場﹐任憑對手擺布﹐那更是千支針刺在心的感覺。假如對手是一隊不X知所謂的球隊﹐那傷口可就永不會痊癒。每年總有些時候﹐會有些血絲滲出來。量不多﹐但依然隱隱作痛。唯有來些發泄﹐才能勉強暫時忘記那永不結焦的傷口。

在愛爾蘭﹐大家都爭相表達對球隊的不滿。所有報紙的頭版都是慘敗給塞浦路斯的消息。電視都是要求史當頓下臺的聲音。在直播對捷克的比賽前﹐評述員說﹐今天的陣容﹐有六個變動啊﹗你怎樣看﹖另一個則回答道﹐便是如何派什麼人打正選﹐都一定比上場的陣容強。

的確比上場強。強多了。因為球員都知道羞恥。都知道他們實在傷透了人民的心。

雖然他們沒有如AIDAN所講﹐擊敗了捷克。不過﹐他們的表現的確有很大很大的進步。至少﹐讓人看得到他們的鬥心。他們被捷克逼和1-1。

我記得﹐上次﹐香港輸掉給中國0-7後﹐大家都沒有當它是一回事。報紙沒有大幅批評。市民也沒有表達不滿。電視臺的評述員甚至暗罵香港為何不多輸一球﹐好讓中國出線世界杯。之後﹐香港隊在國際賽的表現依然乏善足陳。

我不知道﹐在失掉十三球給德國後﹐聖馬力諾的市面是否跟香港一樣。

Friday, October 13, 2006

突然收到ROGER的電郵。他是我以前的一個上司﹐現在到了巴林工作。看到SUBJECT是MUNSTER,感覺有點意外。有點興奮﹐也有點感觸。

剛來到都柏林的時候﹐因為家裡還未接駁到互聯網﹐所以未能每天都在這個專欄寫一篇文章。可是﹐我又想我的朋友知道我的近況﹐於是每個星期﹐我都會到INTERNET CAFE,寫一個長長的電郵﹐跟他們報告一下。有天﹐碰巧愛爾蘭欖球隊MUNSTER贏得了歐洲冠軍(欖球的CHAMPIONS LEAGUE)﹐我便用了他們的名字來做電郵的SUBJECT。我說﹐我們終於成為了歐洲冠軍。猶記得﹐幾天後﹐ROGER是這樣回覆﹕請不好輕易放棄你的足球。

不經不覺﹐原來﹐已經是五個月前的事情。那些日子﹐真的很難忘。

我想﹐是因為愛華頓的表現太好﹐使他發了這一個EMAIL。他問我﹐有否打算過海看球賽﹖

其實﹐幾個星期前﹐我想過給他寫些東西。那天﹐倫敦時報有一個沉船意外的跟進報導。

意外發生在今年三月三十號晚上。一隻遊船在巴林海面沉沒﹐五十八人死亡。事發時﹐遊船正給一間建築公司租用﹐用來慶祝巴林世界貿易中心首期落成。ROGER便是在那間建築公司上班。因為他回來香港看七人欖球賽﹐所以未有出席那個派對。也就避過了一劫。本來﹐我們是約好在香港見面。因為發生了這件慘劇﹐他當然要立即返回BAHRAIN,打點一切。

THE TIMES說﹐船主正要控告建築公司經理SIMON HILL,因為他硬要船長開船﹐縱然船長是十萬個不願意。

不過﹐倫敦時報發現意外調查報告裡面說﹐意外主因是船主未能好好維修遊船﹐讓她適合載人。報告又說﹐負責安全檢查的公司﹐在出發前﹐又沒有把遊船檢查妥當﹐以至弄出悲劇。

只是﹐很奇怪地﹐報告竟然以為建築公司也要負責。因為他們疏忽。報告說﹐在租用遊船前﹐建築公司應該要確保遊船的安全檢查經已徹底完成﹐有證書證明。

天啊﹗難道我們上巴士前﹐也要查問一下﹐究竟這架巴士的安全檢查是否合格﹖登上地鐵時﹐我們乘客也要確保該輛地鐵性能良好﹐車長安全記錄優良﹖否則﹐便是發生了意外﹐都是活該﹖

中東國家真的無奇不有。

註﹕MUNSTER是愛爾蘭西部的一個省。

剛來到都柏林的時候﹐因為家裡還未接駁到互聯網﹐所以未能每天都在這個專欄寫一篇文章。可是﹐我又想我的朋友知道我的近況﹐於是每個星期﹐我都會到INTERNET CAFE,寫一個長長的電郵﹐跟他們報告一下。有天﹐碰巧愛爾蘭欖球隊MUNSTER贏得了歐洲冠軍(欖球的CHAMPIONS LEAGUE)﹐我便用了他們的名字來做電郵的SUBJECT。我說﹐我們終於成為了歐洲冠軍。猶記得﹐幾天後﹐ROGER是這樣回覆﹕請不好輕易放棄你的足球。

不經不覺﹐原來﹐已經是五個月前的事情。那些日子﹐真的很難忘。

我想﹐是因為愛華頓的表現太好﹐使他發了這一個EMAIL。他問我﹐有否打算過海看球賽﹖

其實﹐幾個星期前﹐我想過給他寫些東西。那天﹐倫敦時報有一個沉船意外的跟進報導。

意外發生在今年三月三十號晚上。一隻遊船在巴林海面沉沒﹐五十八人死亡。事發時﹐遊船正給一間建築公司租用﹐用來慶祝巴林世界貿易中心首期落成。ROGER便是在那間建築公司上班。因為他回來香港看七人欖球賽﹐所以未有出席那個派對。也就避過了一劫。本來﹐我們是約好在香港見面。因為發生了這件慘劇﹐他當然要立即返回BAHRAIN,打點一切。

THE TIMES說﹐船主正要控告建築公司經理SIMON HILL,因為他硬要船長開船﹐縱然船長是十萬個不願意。

不過﹐倫敦時報發現意外調查報告裡面說﹐意外主因是船主未能好好維修遊船﹐讓她適合載人。報告又說﹐負責安全檢查的公司﹐在出發前﹐又沒有把遊船檢查妥當﹐以至弄出悲劇。

只是﹐很奇怪地﹐報告竟然以為建築公司也要負責。因為他們疏忽。報告說﹐在租用遊船前﹐建築公司應該要確保遊船的安全檢查經已徹底完成﹐有證書證明。

天啊﹗難道我們上巴士前﹐也要查問一下﹐究竟這架巴士的安全檢查是否合格﹖登上地鐵時﹐我們乘客也要確保該輛地鐵性能良好﹐車長安全記錄優良﹖否則﹐便是發生了意外﹐都是活該﹖

中東國家真的無奇不有。

註﹕MUNSTER是愛爾蘭西部的一個省。

Thursday, October 12, 2006

最新一期經濟學人﹐裡面有一個調查報告﹐實在是每一個打工仔的必讀。於是﹐編緝便把它做了封面故事。其標題為THE SEARCH FOR TALENT︰WHY IT'S GETTING HARDER TO FIND。

THE ECONOMIST發現﹐近來老闆懮心的不再是盈利﹐也不再是成本。因為最近的確是所有企業的黃金時期。工會勢力越來越弱。中國和印度這兩個世界上人口最稠密的國家﹐既給西方工業國提供大量廉價勞工﹐同時也開放了市場好讓各國企業賺取一桶又一桶的黃金。從DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE屢創新高﹐可見一斑。

他們懮心的﹐是找不到合適的人替自己辦事。

調查顯示﹐這情況經已不單發生在高科技行業。因為各行各業的企業都要花很長時間﹐方能找到填補空缺的人選。有時候﹐他們甚至要用一些SUB-STANDARD的人來頂上。畢竟﹐人才難求。去年﹐花在聘請人手方面的金錢﹐已是歷史新高。人力資源部門越來越重要。高盛便設有自己的「大學」﹐MCKINSEY亦有一個「人力委員會」﹐星加坡也成立了一個「國際人才部門」。都是為了方便招攬合適人手。

調查更顯示﹐到了2025年﹐人才短缺問題會更嚴重。因為工業大國的勞動人口都有大幅度的減少。德國便會少7%,意大利少9%。日本更會少14%。都是近年出生率偏低所導致。

在GLOBALIZATION的大風吹之下﹐香港已不再是我們唯一的MARKET。近年﹐隨著內地經濟起飛﹐越來越多香港人北上工作。不過﹐朋友﹐實在不好給政府及一眾華文報章蒙蔽了眼睛﹐只以為中國大陸才是我們未來要走的路。求才若渴的地方﹐實在不只中國一個。因為人才短缺已是全世界都要面對的問題。除了香港現在的宗主國﹐我們其實還有很多選擇。

當然﹐對於很多人來說﹐在中國大陸工作會是一個很好的選擇。因為始終是中國人的地方。文化差異不是沒有﹐不過不會很大。況且﹐在香港變得越來越像中國的一個城市的時候﹐文化差異也只會越來越小。只是﹐當你以為中國大陸工作是一個很好的選擇時﹐你又是否留意過外面的世界呢﹖只了解市場的某部份﹐而忽略了市場的大部份﹐便匆匆投入那個某部份﹐是否有點冒失﹖是否有點不智﹖

我們打工﹐務求得人賞識。你又可知道美國企業正面臨一個嚴重人才流失的問題﹖據估計﹐未來五年內﹐在美國頭500間企業裡面﹐至少有一半高層將會退休。他們都是戰後新生代。這表示﹐將有很多高級職位待人填補。你又可知道近來西方國家不斷希望年青一代棄文從理﹖因為他們發覺﹐他們培養得太少科學家和工程師﹐根本不夠人手去維持他們的優勢。

朋友﹐你看到了你的機會沒有﹖

的確﹐中國和印度也有很多理科人才到了美國讀書工作。只是﹐THE ECONOMIST對此有這樣的一個REMARK︰There are also cultural legacies to deal with. India's Licence Raj destroyed management skills, while China's Confucian tradition still emphasises "face" over innovation.

香港人﹐你看到了你的機會沒有﹖

這便是我們要不斷強調自己是香港人的原因。因為那才是我們的NICHE。為了生存﹐我們更不能跑去當中國人民一份子﹐放棄自己本身國際公民的身份。

奈何﹐香港政府卻不是這樣看事情。他們竟然以自己是中國的一個沿海城市為傲。

為了下一代﹐我們還是在香港淹沒在紅色中國大海之前﹐跑去開始我們的國際夢罷。國際的天空﹐很大﹑很廣。

THE ECONOMIST發現﹐近來老闆懮心的不再是盈利﹐也不再是成本。因為最近的確是所有企業的黃金時期。工會勢力越來越弱。中國和印度這兩個世界上人口最稠密的國家﹐既給西方工業國提供大量廉價勞工﹐同時也開放了市場好讓各國企業賺取一桶又一桶的黃金。從DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE屢創新高﹐可見一斑。

他們懮心的﹐是找不到合適的人替自己辦事。

調查顯示﹐這情況經已不單發生在高科技行業。因為各行各業的企業都要花很長時間﹐方能找到填補空缺的人選。有時候﹐他們甚至要用一些SUB-STANDARD的人來頂上。畢竟﹐人才難求。去年﹐花在聘請人手方面的金錢﹐已是歷史新高。人力資源部門越來越重要。高盛便設有自己的「大學」﹐MCKINSEY亦有一個「人力委員會」﹐星加坡也成立了一個「國際人才部門」。都是為了方便招攬合適人手。

調查更顯示﹐到了2025年﹐人才短缺問題會更嚴重。因為工業大國的勞動人口都有大幅度的減少。德國便會少7%,意大利少9%。日本更會少14%。都是近年出生率偏低所導致。

在GLOBALIZATION的大風吹之下﹐香港已不再是我們唯一的MARKET。近年﹐隨著內地經濟起飛﹐越來越多香港人北上工作。不過﹐朋友﹐實在不好給政府及一眾華文報章蒙蔽了眼睛﹐只以為中國大陸才是我們未來要走的路。求才若渴的地方﹐實在不只中國一個。因為人才短缺已是全世界都要面對的問題。除了香港現在的宗主國﹐我們其實還有很多選擇。

當然﹐對於很多人來說﹐在中國大陸工作會是一個很好的選擇。因為始終是中國人的地方。文化差異不是沒有﹐不過不會很大。況且﹐在香港變得越來越像中國的一個城市的時候﹐文化差異也只會越來越小。只是﹐當你以為中國大陸工作是一個很好的選擇時﹐你又是否留意過外面的世界呢﹖只了解市場的某部份﹐而忽略了市場的大部份﹐便匆匆投入那個某部份﹐是否有點冒失﹖是否有點不智﹖

我們打工﹐務求得人賞識。你又可知道美國企業正面臨一個嚴重人才流失的問題﹖據估計﹐未來五年內﹐在美國頭500間企業裡面﹐至少有一半高層將會退休。他們都是戰後新生代。這表示﹐將有很多高級職位待人填補。你又可知道近來西方國家不斷希望年青一代棄文從理﹖因為他們發覺﹐他們培養得太少科學家和工程師﹐根本不夠人手去維持他們的優勢。

朋友﹐你看到了你的機會沒有﹖

的確﹐中國和印度也有很多理科人才到了美國讀書工作。只是﹐THE ECONOMIST對此有這樣的一個REMARK︰There are also cultural legacies to deal with. India's Licence Raj destroyed management skills, while China's Confucian tradition still emphasises "face" over innovation.

香港人﹐你看到了你的機會沒有﹖

這便是我們要不斷強調自己是香港人的原因。因為那才是我們的NICHE。為了生存﹐我們更不能跑去當中國人民一份子﹐放棄自己本身國際公民的身份。

奈何﹐香港政府卻不是這樣看事情。他們竟然以自己是中國的一個沿海城市為傲。

為了下一代﹐我們還是在香港淹沒在紅色中國大海之前﹐跑去開始我們的國際夢罷。國際的天空﹐很大﹑很廣。

Wednesday, October 11, 2006

自小知道自己不是領袖的材料﹐所以﹐從來沒有想過做一國之首﹑一黨之頭頭。讀三國﹐我愛的是諸葛亮﹔讀水滸﹐我喜歡的是吳用。

早陣子﹐保守黨舉行年度大會。DAVID CAMERON當然是大家的焦點。在他的領導下﹐TORIES已經在民意調查超越了工黨﹐大有機會贏得下屆大選﹐再次執政。影子財相GEORGE OSBORNE也是報紙雜誌爭相採訪的對象。他跟金馬倫成為了英國政壇最年輕耀眼的光芒。他們的年齡相加也不過七十五﹐比起遠東那個古國那些眷戀權力的老人家還要少。由他們入主唐寧街九號和十號﹐英國無異是一個OLD COUNTRY WITH A PROUD PAST AND A BRIGHT FUTURE。

不過﹐一手把垂死的保守黨鑄入新生命的﹐其實是STEVEN HILTON。另一個OXFORD畢業生。他比CAMERON少三年。有人說﹐希爾頓實在是PETER MANDELSON和ALASTAIR CAMPELL的混合體。文度森與甘寶便是新工黨的幕後策劃。

希爾頓祖籍匈牙利。1956年﹐因為蘇聯入侵﹐他的父母便以難民身份定居英國。

HILTON為人低調﹐並不喜歡出風頭。DAVID CAMERON演講的時候﹐他只會站在會場最後排的位置。當有鏡頭對准他的時候﹐他會立即迴避。他不跟記者交談。他沒有JOB TITLE,TORY的網頁裡面也找不到他的名字。年度大會舉行期間﹐他也甚少出席公開場合﹐只留在酒店裡面。不過﹐大家都知道﹐他跟DAVID CAMERON住在同一間套房。他也是金馬倫大兒的GODFATHER。

讀著報紙裡面介紹HILTON的文章﹐我想起了一個人。

他是一個香港富豪的左右手。他曾經跟我說過﹐「風頭﹐永遠由老闆來領。」我知道﹐那是他的成功秘訣。看著他爬到這個位置﹐我更相信﹐這不是騙人的話。有時候﹐他甚至要製造風頭讓老闆來領。有一次﹐他邀請了法國酒廠東來﹐為他自己的藏酒換水松蓋。不知怎樣收來的風﹐南華早報竟然得知﹐希望來採訪。因為那是歷史上第一次在非法國境內﹐給近百年的紅酒換水松蓋﹐對酒有認識的人都想開一開眼界。他不希望上鏡。於是﹐便把那些酒說成是老闆的珍藏﹐用老闆的名義邀請中外記者來報導。第二天讀報紙﹐我完全找不到他的名字。

多年前﹐壹周刊介紹香港富豪的頭馬。他便是唯一一個沒有給登上照片的人。我想﹐因為香港記者根本拍不到他的照片。每次給拍到上電視﹐他總是站在人群裡面﹐跟老闆保持了一段應有的公開距離。要不是認識他﹐實在分辨不出來。雜誌裡面的那篇介紹也很短。局外人便只知道他跟他的老闆都是在同一間大學畢業。NOT A PENNY MORE,NOT A PENNY LESS。

我相信﹐在這方面﹐STEVEN HILTON還要跟他多多學習。倫敦時報是刊登了希爾頓的照片﹐也用了一版來介紹。

很多時候﹐我都會以他為做人目標。每次跟他吃晚飯﹐我都覺得獲益良多。至少﹐去了一些甚少機會去的餐廳﹐喝了一些不大可能開的酒。

我不知道﹐我能否有這樣的能力﹐去攀到那個位置。不過﹐似乎我便走著他走過的路﹕看了CLASSIFIED POST的廣告後﹐便接受了OFFER,毅然漂洋過海去。只是﹐我去的是一個外國人的世界。不知這樣是否會多加一點難度﹖

早陣子﹐保守黨舉行年度大會。DAVID CAMERON當然是大家的焦點。在他的領導下﹐TORIES已經在民意調查超越了工黨﹐大有機會贏得下屆大選﹐再次執政。影子財相GEORGE OSBORNE也是報紙雜誌爭相採訪的對象。他跟金馬倫成為了英國政壇最年輕耀眼的光芒。他們的年齡相加也不過七十五﹐比起遠東那個古國那些眷戀權力的老人家還要少。由他們入主唐寧街九號和十號﹐英國無異是一個OLD COUNTRY WITH A PROUD PAST AND A BRIGHT FUTURE。

不過﹐一手把垂死的保守黨鑄入新生命的﹐其實是STEVEN HILTON。另一個OXFORD畢業生。他比CAMERON少三年。有人說﹐希爾頓實在是PETER MANDELSON和ALASTAIR CAMPELL的混合體。文度森與甘寶便是新工黨的幕後策劃。

希爾頓祖籍匈牙利。1956年﹐因為蘇聯入侵﹐他的父母便以難民身份定居英國。

HILTON為人低調﹐並不喜歡出風頭。DAVID CAMERON演講的時候﹐他只會站在會場最後排的位置。當有鏡頭對准他的時候﹐他會立即迴避。他不跟記者交談。他沒有JOB TITLE,TORY的網頁裡面也找不到他的名字。年度大會舉行期間﹐他也甚少出席公開場合﹐只留在酒店裡面。不過﹐大家都知道﹐他跟DAVID CAMERON住在同一間套房。他也是金馬倫大兒的GODFATHER。

讀著報紙裡面介紹HILTON的文章﹐我想起了一個人。

他是一個香港富豪的左右手。他曾經跟我說過﹐「風頭﹐永遠由老闆來領。」我知道﹐那是他的成功秘訣。看著他爬到這個位置﹐我更相信﹐這不是騙人的話。有時候﹐他甚至要製造風頭讓老闆來領。有一次﹐他邀請了法國酒廠東來﹐為他自己的藏酒換水松蓋。不知怎樣收來的風﹐南華早報竟然得知﹐希望來採訪。因為那是歷史上第一次在非法國境內﹐給近百年的紅酒換水松蓋﹐對酒有認識的人都想開一開眼界。他不希望上鏡。於是﹐便把那些酒說成是老闆的珍藏﹐用老闆的名義邀請中外記者來報導。第二天讀報紙﹐我完全找不到他的名字。

多年前﹐壹周刊介紹香港富豪的頭馬。他便是唯一一個沒有給登上照片的人。我想﹐因為香港記者根本拍不到他的照片。每次給拍到上電視﹐他總是站在人群裡面﹐跟老闆保持了一段應有的公開距離。要不是認識他﹐實在分辨不出來。雜誌裡面的那篇介紹也很短。局外人便只知道他跟他的老闆都是在同一間大學畢業。NOT A PENNY MORE,NOT A PENNY LESS。

我相信﹐在這方面﹐STEVEN HILTON還要跟他多多學習。倫敦時報是刊登了希爾頓的照片﹐也用了一版來介紹。

很多時候﹐我都會以他為做人目標。每次跟他吃晚飯﹐我都覺得獲益良多。至少﹐去了一些甚少機會去的餐廳﹐喝了一些不大可能開的酒。

我不知道﹐我能否有這樣的能力﹐去攀到那個位置。不過﹐似乎我便走著他走過的路﹕看了CLASSIFIED POST的廣告後﹐便接受了OFFER,毅然漂洋過海去。只是﹐我去的是一個外國人的世界。不知這樣是否會多加一點難度﹖

Tuesday, October 10, 2006

眾多匈牙利菜式中﹐我獨愛HALÁSZLÉ。那是一個用匈牙利辣醬跟魚和水滾成的湯。辣醬乃是匈牙利菜的主要材料。因為這個東歐國家盛產辣椒。跟桂林辣椒醬不一樣﹐匈牙利辣醬味道不烈﹐多帶甜味。匈牙利人取的﹐是其芬香撲鼻的氣味。他們叫那些辣醬做PAPRIKA。

從小﹐便喜歡魚湯﹐也喜歡材料和水滾成的湯﹐所以愛上HALÁSALÉ﹐實不是一件詫異的事情。

不過﹐我愛上了這個湯﹐還是到過ALFÖLDI ÉTTEREM後的事。也許﹐那是愛屋及烏的道理。

ALFÖLDI ÉTTEREM是佩斯市內的一間小餐廳。乘M2地車到KÁLVIN T‘ER站﹐在KECSKEMÉTI UTCA走不過五分鐘﹐便來到這間老字號。

我們才走進店裡﹐便有一個老頭引我們到窗邊的位置。店不大﹐是家庭式的裝修﹐完全不侷促﹐感覺很親切和溫暖﹐ 就像來到了一家匈牙利的民居。原來﹐那個老頭是侍應的頭領。他手下有三個中年漢。他們四個人把整間餐館打理得很井井有條。最緊要的﹐是他們經常掛在口邊那誠懇的笑容。讓人很舒暢。

我們一邊吃著檯面上的POGÁCSA,一邊翻閱著餐牌。POGÁCSA是匈牙利傳統的SCONES。外面染滿了PAPRIKA粉。不過﹐跟那些辣椒醬一樣﹐都不辣。只有一陣陣濃郁的香味。比起中餐廳的花生﹐更適合做客人的開胃小點。

餐牌裡面都是匈牙利的菜式。也有午市套餐。餐牌裡面有一個菜﹐叫COD IN A GOOD HOUSEWIFE'S STYLE。蠻幸福的名字。因為不懂得如何烹調﹐離開香港後﹐每次外出吃飯我都會點魚。於是﹐我也不其然選了這一個幸福的菜式。

正當我們想點菜的時候﹐老頭便走了過來。他跟我們介紹了HALÁSALÉ和燴牛仔腿。他說﹐那是他們餐廳最好的﹐也是他最喜歡的。都是兩個人的份量。很足夠。望著他那真誠的眼神﹐我們決定相信他。況且﹐我知道﹐我將來一定可以吃到IN A GOOD HOUSEWIFE'S STYLE的菜。

那兩個菜的確很大﹐實在不只兩個人的份量。我相信﹐四個人便只點這兩個菜﹐也覺得非常豐富。

湯是暗紅色的。那是PAPRIKA的關係。魚味很濃﹐也很鮮。裡面的魚塊亦很美味。完全不像滾過湯的魚。我想﹐他們是分開煮的罷。相比之下﹐那個燴牛仔腿便有點失色。對於我來說﹐那只是一個普通的貨色。不過﹐也許是因為那個HALÁSALÉ太出色的緣故。我和妹妹每人共喝了三大碗。

那天是星期天。店裡面很多人。都是一些公公和婆婆。他們有些走動都有點不便。只是﹐他們都互相扶持著對方﹐來嚐嚐這兒的魚湯﹐回味當年溫馨浪漫的情景。有一對老夫婦甚至乘的士﹐來這兒吃一個午餐。下車的時候﹐男的一手撐著拐杖﹐一手扶著老伴﹐蹣跚地走到餐廳裡面。侍應亦立即安排他們到門口附近的位置。

其實﹐餐廳裡面也不盡是老年人。也有一些年輕的小伙子。他們都帶同父母來這兒用膳。我看見一個三十來歲的兒子﹐小心翼翼地拖著母親的手﹐從門外走入餐廳。坐在我們旁邊的﹐是一對新婚夫婦跟他們的父母。望著他們﹐腦海裡即時出現二十年前的景象。這兒一定充滿了兒童的嘻笑和溫馨的笑聲。

環顧四週﹐我知道﹐我愛上了這間餐廳。

從來﹐我都喜歡家庭式的餐廳。我很怕吃得太FORMAL、太拘謹。我會吃得很不自在。因為我不能在輕鬆愉快的氣氛下高談闊論。不過﹐太簡單的餐廳﹐我又吃得很不放心。我總以為他們的衛生有點問題。

我愛的是溫馨幸福的氣氛。世界上實在沒有什麼東西比家庭更溫馨﹑更幸福。有什麼比GOOD HOUSEWIFE的菜更讓人羨慕﹖

從小﹐便喜歡魚湯﹐也喜歡材料和水滾成的湯﹐所以愛上HALÁSALÉ﹐實不是一件詫異的事情。

不過﹐我愛上了這個湯﹐還是到過ALFÖLDI ÉTTEREM後的事。也許﹐那是愛屋及烏的道理。

ALFÖLDI ÉTTEREM是佩斯市內的一間小餐廳。乘M2地車到KÁLVIN T‘ER站﹐在KECSKEMÉTI UTCA走不過五分鐘﹐便來到這間老字號。

我們才走進店裡﹐便有一個老頭引我們到窗邊的位置。店不大﹐是家庭式的裝修﹐完全不侷促﹐感覺很親切和溫暖﹐ 就像來到了一家匈牙利的民居。原來﹐那個老頭是侍應的頭領。他手下有三個中年漢。他們四個人把整間餐館打理得很井井有條。最緊要的﹐是他們經常掛在口邊那誠懇的笑容。讓人很舒暢。

我們一邊吃著檯面上的POGÁCSA,一邊翻閱著餐牌。POGÁCSA是匈牙利傳統的SCONES。外面染滿了PAPRIKA粉。不過﹐跟那些辣椒醬一樣﹐都不辣。只有一陣陣濃郁的香味。比起中餐廳的花生﹐更適合做客人的開胃小點。

餐牌裡面都是匈牙利的菜式。也有午市套餐。餐牌裡面有一個菜﹐叫COD IN A GOOD HOUSEWIFE'S STYLE。蠻幸福的名字。因為不懂得如何烹調﹐離開香港後﹐每次外出吃飯我都會點魚。於是﹐我也不其然選了這一個幸福的菜式。

正當我們想點菜的時候﹐老頭便走了過來。他跟我們介紹了HALÁSALÉ和燴牛仔腿。他說﹐那是他們餐廳最好的﹐也是他最喜歡的。都是兩個人的份量。很足夠。望著他那真誠的眼神﹐我們決定相信他。況且﹐我知道﹐我將來一定可以吃到IN A GOOD HOUSEWIFE'S STYLE的菜。

那兩個菜的確很大﹐實在不只兩個人的份量。我相信﹐四個人便只點這兩個菜﹐也覺得非常豐富。

湯是暗紅色的。那是PAPRIKA的關係。魚味很濃﹐也很鮮。裡面的魚塊亦很美味。完全不像滾過湯的魚。我想﹐他們是分開煮的罷。相比之下﹐那個燴牛仔腿便有點失色。對於我來說﹐那只是一個普通的貨色。不過﹐也許是因為那個HALÁSALÉ太出色的緣故。我和妹妹每人共喝了三大碗。

那天是星期天。店裡面很多人。都是一些公公和婆婆。他們有些走動都有點不便。只是﹐他們都互相扶持著對方﹐來嚐嚐這兒的魚湯﹐回味當年溫馨浪漫的情景。有一對老夫婦甚至乘的士﹐來這兒吃一個午餐。下車的時候﹐男的一手撐著拐杖﹐一手扶著老伴﹐蹣跚地走到餐廳裡面。侍應亦立即安排他們到門口附近的位置。

其實﹐餐廳裡面也不盡是老年人。也有一些年輕的小伙子。他們都帶同父母來這兒用膳。我看見一個三十來歲的兒子﹐小心翼翼地拖著母親的手﹐從門外走入餐廳。坐在我們旁邊的﹐是一對新婚夫婦跟他們的父母。望著他們﹐腦海裡即時出現二十年前的景象。這兒一定充滿了兒童的嘻笑和溫馨的笑聲。

環顧四週﹐我知道﹐我愛上了這間餐廳。

從來﹐我都喜歡家庭式的餐廳。我很怕吃得太FORMAL、太拘謹。我會吃得很不自在。因為我不能在輕鬆愉快的氣氛下高談闊論。不過﹐太簡單的餐廳﹐我又吃得很不放心。我總以為他們的衛生有點問題。

我愛的是溫馨幸福的氣氛。世界上實在沒有什麼東西比家庭更溫馨﹑更幸福。有什麼比GOOD HOUSEWIFE的菜更讓人羨慕﹖

Monday, October 09, 2006

布拉格是一個盛產出色作家的地方。其佼佼者﹐莫如卡夫卡。

假如都柏林是JAMES JOYCE的城市﹐布拉格便屬於FRANZ KAFKA。正如雨果之於巴黎﹐狄更斯之於倫敦。

一座城市是否吸引﹐實不在於她有幾多個景點供人欣賞遊覽。正如陶傑所說﹐一座真正的國際城市,是活在一些作品裡的。

一座名城的生命,要由名家的作品來維繫。作品成為一片林蔭,後世記起了作家、城市的面貌和品格,也像滴階成苔一樣,跟作家的名字戀愛了起來。名家下的名城,令後世讀者不知是為了大師的名來尋找一座因作品不朽的城市,還是在一座傳奇的城市之中,搜索一位作家百年不滅的靈魂。

在布拉格的鵝卵石路上漫走﹐不其然想起書架上的《審訊》和《城堡》。突然﹐變得很明白卡夫卡的心情﹐因為不知不覺中﹐METAMORPHASIS竟然開始進行﹐我便墮進了JOSEPH K.這個角色裡面。

的確﹐世事往往荒誕無稽。

同樣受過共產黨的統治﹐布拉格竟然還能保持到那些ART NOUVEAU和巴洛克式建築﹐竟然沒有被那些無知的共產黨人無緣無故地破壞。隨便找來一份地圖﹐以至百年前的街角剪影﹐你會發覺眼前的現實世界﹐跟百年前的畫像竟是如此的一模一樣。難得地﹐在世界進入了網絡電子時代,布拉格還是風景依稀,山河不異。原來﹐這是一座永不過期的城市。從STUPARTSKA小巷走到舊城廣場﹐便如同走進了一幅又一幅VÁCLAV JANSA的水彩世界。便是在共產黨的紅色威脅底下﹐時間真的依然可以停頓下來﹐來保存一座名城的美麗芳容。

布拉格其實沒有什麼景點。因為整個布拉格便是那個獨一無二的景點。她賣給遊人的是那一份感覺。

的確﹐「賣」這一個字﹐實在貶低了波希米亞的芳華。況且﹐她們根本便沒有賣給世人。只是世人不斷希望買下。不過﹐為了跟遠東的那一個國家﹑那一個地方比較﹐我無奈地不得不要燦爛的城市遷就一下。要知道﹐從來便只有高貴才能化身低俗﹐低俗可永遠攀不上高貴。

從HRADCANSKE NAMESTI走入布拉格的古堡﹐我不能不想起天安門和紫禁城﹐不其然有點感嘆﹔在小城區和舊區的橫街窄巷裡遊走﹐我不能不想起那些胡同和里弄﹐我也不得不感到有點慨嘆。也掌權超過了半個世紀﹐說要搞活經濟也講了二十年﹐為何他們竟然還未能參透當中的秘密﹐依然不斷地破壞那些賣得錢的歷史。究竟他們何時才明白﹐一座城市能夠值錢,便是因為她變成了眾生感覺之中浮生劫幻的三千回憶﹖

就是南面那個從前的漁鄉﹐跟酷愛歷史的英國人打交道打了足足九十九年﹐為何竟然依舊對歷史無知﹖他們不只對外面的歷史一無所知﹐便是對自己民族﹑以至自己的歷史一樣講不多半句。難道他們不覺得羞愧嗎﹖聽到他們一次又一次去拉倒殖民地建築﹐我真的羞愧得無地自容。

也許﹐有人以為這是政治正確的行為。因為漁鄉現在的宗主國﹐不就正在大興土木﹐盡一切力量破壞所有民眾的集體回憶﹖天﹗他們可知道那是政治不正確的政治正確。或者﹐讓香港成為英國的殖民地﹐是中華民族最蒙羞的歷史。不過﹐假如我們不能腳踏實地尊重過往發生的一切﹐我們又怎能邁步向前﹖拋低歷史包袱﹐不等於要把歷史毀滅。相反﹐我們都要用不幸的歷史來鞭策自己﹐好讓自己不再重蹈覆轍。

其實﹐便是只從經濟方面著眼﹐我們也不可能到處破壞歷史遺留下來的一切痕跡。他們可知道﹐日不落帝國的最後一個殖民地﹐本來已是一個很讓人看重的品牌。我們實不用花上大量金錢﹐去搞垮一個又一個世人的集體回憶﹐來興建一個又一個沒有故事的名勝。

十里浮華,百年人煙﹐有些城市可以越過光陰的追趕﹐超然地獨立於世界裡面﹐讓世人景仰其歷史的繁華與回憶期間的陰暗。奈何﹐有更多的城市﹐縱然擁有過比別人更璀爛﹑更茂盛的歷史和文化﹐卻依然逃不掉時間的磨洗﹐慢慢地隨著清折建築的塵土﹐在世人的記憶裡消失得無影無蹤。

永生或沉淪﹐都在掌權者的一念。只是一座給染紅了的城市﹐其生命便早已響起了警號。

偶然做一隻無腳的鳥﹐也許是一件浪漫的事情。只是﹐落地生根方是生活的正途。唯有尊重過往的歷史﹐我們方能找得著我們應有的根。

假如都柏林是JAMES JOYCE的城市﹐布拉格便屬於FRANZ KAFKA。正如雨果之於巴黎﹐狄更斯之於倫敦。

一座城市是否吸引﹐實不在於她有幾多個景點供人欣賞遊覽。正如陶傑所說﹐一座真正的國際城市,是活在一些作品裡的。

一座名城的生命,要由名家的作品來維繫。作品成為一片林蔭,後世記起了作家、城市的面貌和品格,也像滴階成苔一樣,跟作家的名字戀愛了起來。名家下的名城,令後世讀者不知是為了大師的名來尋找一座因作品不朽的城市,還是在一座傳奇的城市之中,搜索一位作家百年不滅的靈魂。

在布拉格的鵝卵石路上漫走﹐不其然想起書架上的《審訊》和《城堡》。突然﹐變得很明白卡夫卡的心情﹐因為不知不覺中﹐METAMORPHASIS竟然開始進行﹐我便墮進了JOSEPH K.這個角色裡面。

的確﹐世事往往荒誕無稽。

同樣受過共產黨的統治﹐布拉格竟然還能保持到那些ART NOUVEAU和巴洛克式建築﹐竟然沒有被那些無知的共產黨人無緣無故地破壞。隨便找來一份地圖﹐以至百年前的街角剪影﹐你會發覺眼前的現實世界﹐跟百年前的畫像竟是如此的一模一樣。難得地﹐在世界進入了網絡電子時代,布拉格還是風景依稀,山河不異。原來﹐這是一座永不過期的城市。從STUPARTSKA小巷走到舊城廣場﹐便如同走進了一幅又一幅VÁCLAV JANSA的水彩世界。便是在共產黨的紅色威脅底下﹐時間真的依然可以停頓下來﹐來保存一座名城的美麗芳容。

布拉格其實沒有什麼景點。因為整個布拉格便是那個獨一無二的景點。她賣給遊人的是那一份感覺。

的確﹐「賣」這一個字﹐實在貶低了波希米亞的芳華。況且﹐她們根本便沒有賣給世人。只是世人不斷希望買下。不過﹐為了跟遠東的那一個國家﹑那一個地方比較﹐我無奈地不得不要燦爛的城市遷就一下。要知道﹐從來便只有高貴才能化身低俗﹐低俗可永遠攀不上高貴。

從HRADCANSKE NAMESTI走入布拉格的古堡﹐我不能不想起天安門和紫禁城﹐不其然有點感嘆﹔在小城區和舊區的橫街窄巷裡遊走﹐我不能不想起那些胡同和里弄﹐我也不得不感到有點慨嘆。也掌權超過了半個世紀﹐說要搞活經濟也講了二十年﹐為何他們竟然還未能參透當中的秘密﹐依然不斷地破壞那些賣得錢的歷史。究竟他們何時才明白﹐一座城市能夠值錢,便是因為她變成了眾生感覺之中浮生劫幻的三千回憶﹖

就是南面那個從前的漁鄉﹐跟酷愛歷史的英國人打交道打了足足九十九年﹐為何竟然依舊對歷史無知﹖他們不只對外面的歷史一無所知﹐便是對自己民族﹑以至自己的歷史一樣講不多半句。難道他們不覺得羞愧嗎﹖聽到他們一次又一次去拉倒殖民地建築﹐我真的羞愧得無地自容。

也許﹐有人以為這是政治正確的行為。因為漁鄉現在的宗主國﹐不就正在大興土木﹐盡一切力量破壞所有民眾的集體回憶﹖天﹗他們可知道那是政治不正確的政治正確。或者﹐讓香港成為英國的殖民地﹐是中華民族最蒙羞的歷史。不過﹐假如我們不能腳踏實地尊重過往發生的一切﹐我們又怎能邁步向前﹖拋低歷史包袱﹐不等於要把歷史毀滅。相反﹐我們都要用不幸的歷史來鞭策自己﹐好讓自己不再重蹈覆轍。

其實﹐便是只從經濟方面著眼﹐我們也不可能到處破壞歷史遺留下來的一切痕跡。他們可知道﹐日不落帝國的最後一個殖民地﹐本來已是一個很讓人看重的品牌。我們實不用花上大量金錢﹐去搞垮一個又一個世人的集體回憶﹐來興建一個又一個沒有故事的名勝。

十里浮華,百年人煙﹐有些城市可以越過光陰的追趕﹐超然地獨立於世界裡面﹐讓世人景仰其歷史的繁華與回憶期間的陰暗。奈何﹐有更多的城市﹐縱然擁有過比別人更璀爛﹑更茂盛的歷史和文化﹐卻依然逃不掉時間的磨洗﹐慢慢地隨著清折建築的塵土﹐在世人的記憶裡消失得無影無蹤。

永生或沉淪﹐都在掌權者的一念。只是一座給染紅了的城市﹐其生命便早已響起了警號。

偶然做一隻無腳的鳥﹐也許是一件浪漫的事情。只是﹐落地生根方是生活的正途。唯有尊重過往的歷史﹐我們方能找得著我們應有的根。

Sunday, October 08, 2006

似乎﹐秋天的日子也不會耽在都柏林很久。差不多到了深秋的時候。

三個星期後﹐便是今年度的最後一個銀行假期﹐那也代表時間將會比夏天走慢一句鐘﹐直至明年三月。因此﹐天氣轉冷﹐實不是一件意外的事情。近一個星期﹐依舊五時三刻離開公司。不過﹐才回到家﹐原來夜幕已經低垂。晚上的氣溫亦已跌到單位數字。似乎﹐身邊的一切都已準備好迎接那個漫長的冬季。

星期五下班﹐見天氣有點冷﹐ADRIAN竟然跟我提議去打邊爐。

我想﹐他實在比我還喜歡中菜。每次跟他外出吃晚飯﹐他都說要去中國人的菜館。反而是我這一個香港人﹐經常反建議到GRUEL、到GALLAGHER、到101 TALBOT去。

走出公司﹐發覺空氣更冷﹐風也很烈。於是﹐我們便乘火車到中興火窩。

也是他的點子。因為我已忘掉了這間館子。讀過都柏林食肆介紹後﹐我是曾經帶他來過這間在PARNELL STREET的中菜館。那天﹐我們點了涼瓜炒牛肉﹑蒜茸通菜和椒鹽排骨。都很夠火候﹐也很美味。沒料到﹐他一心記著的倒是樓上的那個火窩部份。

爬上樓梯﹐才來到門前﹐已感覺到裡面那厚厚的麻辣熱空氣。是北方人開的店。面積很小﹐勉強才容納得五張四人檯。都擠滿了操北方口音的中國人。碰巧有人離開﹐我們便走到他們的座位坐下。原來﹐在我們的斜對面﹐亦坐了一個愛爾蘭人。我想﹐是那個中國女生帶他來這兒吃火窩罷。

餐牌很短﹐沒有太多的選擇。我們便點了一個兩人份量的套餐。裡面包括了一盤牛肉﹑一盤羊肉﹑一盤蝦﹑兩盤青菜和一盤豆腐跟粉絲。

把食物淘在麻辣的湯底裡一會兒﹐然後熱騰騰的和著那北方人的醬料放進口裡﹐便想起了以前一大班朋友到北京酒樓唰羊肉的日子。大伙兒圍著一個炭爐﹐大口大口吃著一盤又一盤的羊肉﹐喝著一杯又一杯的哈爾濱啤酒﹐大聲大聲的說說笑笑﹐感覺蠻溫暖的﹗只是未知道今年冬天﹐當他們又再圍在一起的時候﹐會否憶起我那把嘈吵的聲音﹖

ADRIAN要我多講布拉格和布達佩斯的事﹐我便講了一些我以為他會有興趣的旅途點滴。他問﹐我的朋友回到香港沒有。我想﹐他們應該還在倫敦。我記得﹐他們是到星期天才離開歐洲。因為星期一好像是香港的公眾假期。對於香港的假期﹐我已沒有一絲印象。

突然﹐電話響了起來。是表弟的TEXT MESSAGE。原來﹐他打算明天到我家來﹐把母親交托他的東西帶給我。我的表弟在都柏林讀書﹐剛回到香港一趟。

從來﹐吃火窩都要很長時間。在都柏林亦都一樣。離開餐館的時候﹐已經是十時多。我們是錯過了THE DEPARTED的最後一場場次。那是無間道的荷李活版本。才首天公演。

在姣潔的月色底下﹐我跟ADRIAN便在火車站前分手。離開前﹐他很奇怪天上的月亮竟然如此巨大明亮。我微笑著﹐跟他講了那個中國的秋天傳統節慶。我說﹐我不知道是那一天。不過﹐應該是差不多時候。香港下星期的那個公眾假期﹐便是因為這個節日。

回到家﹐收到一個朋友的電郵。她問我﹐這幾天有什麼打算﹖她說﹐在這個人月兩團圓的日子﹐她要獨自一人在家裡溫習﹑趕功課。

我走到窗邊﹐望著愛爾蘭天空裡面那個姣潔明月﹐我也看到了窗裡面那個都柏林的我的倒影。

我默默想著﹐那個香港的我﹐在這幾天又會有什麼打算﹖

三個星期後﹐便是今年度的最後一個銀行假期﹐那也代表時間將會比夏天走慢一句鐘﹐直至明年三月。因此﹐天氣轉冷﹐實不是一件意外的事情。近一個星期﹐依舊五時三刻離開公司。不過﹐才回到家﹐原來夜幕已經低垂。晚上的氣溫亦已跌到單位數字。似乎﹐身邊的一切都已準備好迎接那個漫長的冬季。

星期五下班﹐見天氣有點冷﹐ADRIAN竟然跟我提議去打邊爐。

我想﹐他實在比我還喜歡中菜。每次跟他外出吃晚飯﹐他都說要去中國人的菜館。反而是我這一個香港人﹐經常反建議到GRUEL、到GALLAGHER、到101 TALBOT去。

走出公司﹐發覺空氣更冷﹐風也很烈。於是﹐我們便乘火車到中興火窩。

也是他的點子。因為我已忘掉了這間館子。讀過都柏林食肆介紹後﹐我是曾經帶他來過這間在PARNELL STREET的中菜館。那天﹐我們點了涼瓜炒牛肉﹑蒜茸通菜和椒鹽排骨。都很夠火候﹐也很美味。沒料到﹐他一心記著的倒是樓上的那個火窩部份。

爬上樓梯﹐才來到門前﹐已感覺到裡面那厚厚的麻辣熱空氣。是北方人開的店。面積很小﹐勉強才容納得五張四人檯。都擠滿了操北方口音的中國人。碰巧有人離開﹐我們便走到他們的座位坐下。原來﹐在我們的斜對面﹐亦坐了一個愛爾蘭人。我想﹐是那個中國女生帶他來這兒吃火窩罷。

餐牌很短﹐沒有太多的選擇。我們便點了一個兩人份量的套餐。裡面包括了一盤牛肉﹑一盤羊肉﹑一盤蝦﹑兩盤青菜和一盤豆腐跟粉絲。

把食物淘在麻辣的湯底裡一會兒﹐然後熱騰騰的和著那北方人的醬料放進口裡﹐便想起了以前一大班朋友到北京酒樓唰羊肉的日子。大伙兒圍著一個炭爐﹐大口大口吃著一盤又一盤的羊肉﹐喝著一杯又一杯的哈爾濱啤酒﹐大聲大聲的說說笑笑﹐感覺蠻溫暖的﹗只是未知道今年冬天﹐當他們又再圍在一起的時候﹐會否憶起我那把嘈吵的聲音﹖

ADRIAN要我多講布拉格和布達佩斯的事﹐我便講了一些我以為他會有興趣的旅途點滴。他問﹐我的朋友回到香港沒有。我想﹐他們應該還在倫敦。我記得﹐他們是到星期天才離開歐洲。因為星期一好像是香港的公眾假期。對於香港的假期﹐我已沒有一絲印象。

突然﹐電話響了起來。是表弟的TEXT MESSAGE。原來﹐他打算明天到我家來﹐把母親交托他的東西帶給我。我的表弟在都柏林讀書﹐剛回到香港一趟。

從來﹐吃火窩都要很長時間。在都柏林亦都一樣。離開餐館的時候﹐已經是十時多。我們是錯過了THE DEPARTED的最後一場場次。那是無間道的荷李活版本。才首天公演。

在姣潔的月色底下﹐我跟ADRIAN便在火車站前分手。離開前﹐他很奇怪天上的月亮竟然如此巨大明亮。我微笑著﹐跟他講了那個中國的秋天傳統節慶。我說﹐我不知道是那一天。不過﹐應該是差不多時候。香港下星期的那個公眾假期﹐便是因為這個節日。

回到家﹐收到一個朋友的電郵。她問我﹐這幾天有什麼打算﹖她說﹐在這個人月兩團圓的日子﹐她要獨自一人在家裡溫習﹑趕功課。

我走到窗邊﹐望著愛爾蘭天空裡面那個姣潔明月﹐我也看到了窗裡面那個都柏林的我的倒影。

我默默想著﹐那個香港的我﹐在這幾天又會有什麼打算﹖

Saturday, October 07, 2006

經過一星期的重聚﹐我們又要再次分開。

回想那個星期五的晚上﹐我在機場一邊看著RYDER'S CUP的首天精華﹐一邊等候那班從GATWICK飛到都柏林的飛機。一切仿似昨天發生一樣。也許﹐正如星爺所說﹐快樂的時光果然過得特別快﹗

沒有刻意的道別。第二天早上醒來﹐房子裡面便只剩下我和妹妹兩個。

電話忽然響了起來。才拿起聽筒﹐電話的另一頭卻只得嗚的一聲長鳴。我發現了你們留下的字條。就在電話旁的凳子上。

是久違了的秀麗中文字﹗

在這個年頭﹐沒有幾多個香港男人可以寫得一手見得人的中文字。幸運地﹐我能認識幾個。其中﹐你實在讓我感到意外。因為你是從加拿大回來的香港人。

我爬回床上﹐多睡了一會兒。再次醒來的時候﹐我知道﹐你們已差不多離開匈牙利的國境﹐趕往維也納去了。

看過舒麥加贏得F1上海站後﹐也是時候到旅館櫃檯結賬。

賬單當然比預期貴。因為第一天早上﹐我們不知地裡吃了旅館裡面的早餐。到晚上店主提醒﹐我們才發現﹐原來那旅費並不包括早餐。我不奇怪旅館要我們多付那幾個早餐。想不到的是﹐那個早餐竟然要八塊歐元﹗要知道﹐我們每人才花了三塊﹐便在多瑙河岸邊﹐享受了一個讓人無窮回味的OMLETTE。

那天﹐我們吃過早餐後﹐便乘船到布達和佩斯中央的MAGARET ISLAND。那是多瑙河上面的一個小島。島上是一個樹木茂盛的公園。有人躺在樹蔭下乘涼讀書﹐有人在翠綠的草地上打球﹐更多人圍繞著河邊的小徑跑步和踏單車。我們則租了一輛電動小車﹐在島上四處遊蕩。在徐徐河風的吹拂下﹐享受那布達佩斯怡人悠閑的陽光。

今次旅行﹐其實很受太陽眷顧。他毫不吝惜地發射著充足的光線﹐看顧我們的旅程。那些溫和不毒的射線﹐感動了所有的烏雲﹐教她們好好留在愛爾蘭的天空﹐沒有跟隨我來到東面的歐洲大陸。起程前的一個星期﹐都柏林足足連續下了七天的雨。

離開旅館後﹐我和妹妹再次來到多瑙河的旁邊。

這幾天﹐我們都在附近閑逛﹐開始對這兒的一切熟悉。所以﹐我們都很想跟她講一聲道別。晚上﹐我們便乘夜機回都柏林和倫敦。

站在國會大樓前﹐遙望不遠處的CHAIN BRIDGE,和對岸的古堡﹐我竟然開始聽不到背後的示威聲。我發覺﹐我聽到的是我們一起的笑聲。我看到的是我們一起走過的足跡。

回想那個星期五的晚上﹐我在機場一邊看著RYDER'S CUP的首天精華﹐一邊等候那班從GATWICK飛到都柏林的飛機。一切仿似昨天發生一樣。也許﹐正如星爺所說﹐快樂的時光果然過得特別快﹗

沒有刻意的道別。第二天早上醒來﹐房子裡面便只剩下我和妹妹兩個。

電話忽然響了起來。才拿起聽筒﹐電話的另一頭卻只得嗚的一聲長鳴。我發現了你們留下的字條。就在電話旁的凳子上。

是久違了的秀麗中文字﹗

在這個年頭﹐沒有幾多個香港男人可以寫得一手見得人的中文字。幸運地﹐我能認識幾個。其中﹐你實在讓我感到意外。因為你是從加拿大回來的香港人。

我爬回床上﹐多睡了一會兒。再次醒來的時候﹐我知道﹐你們已差不多離開匈牙利的國境﹐趕往維也納去了。

看過舒麥加贏得F1上海站後﹐也是時候到旅館櫃檯結賬。

賬單當然比預期貴。因為第一天早上﹐我們不知地裡吃了旅館裡面的早餐。到晚上店主提醒﹐我們才發現﹐原來那旅費並不包括早餐。我不奇怪旅館要我們多付那幾個早餐。想不到的是﹐那個早餐竟然要八塊歐元﹗要知道﹐我們每人才花了三塊﹐便在多瑙河岸邊﹐享受了一個讓人無窮回味的OMLETTE。

那天﹐我們吃過早餐後﹐便乘船到布達和佩斯中央的MAGARET ISLAND。那是多瑙河上面的一個小島。島上是一個樹木茂盛的公園。有人躺在樹蔭下乘涼讀書﹐有人在翠綠的草地上打球﹐更多人圍繞著河邊的小徑跑步和踏單車。我們則租了一輛電動小車﹐在島上四處遊蕩。在徐徐河風的吹拂下﹐享受那布達佩斯怡人悠閑的陽光。

今次旅行﹐其實很受太陽眷顧。他毫不吝惜地發射著充足的光線﹐看顧我們的旅程。那些溫和不毒的射線﹐感動了所有的烏雲﹐教她們好好留在愛爾蘭的天空﹐沒有跟隨我來到東面的歐洲大陸。起程前的一個星期﹐都柏林足足連續下了七天的雨。

離開旅館後﹐我和妹妹再次來到多瑙河的旁邊。

這幾天﹐我們都在附近閑逛﹐開始對這兒的一切熟悉。所以﹐我們都很想跟她講一聲道別。晚上﹐我們便乘夜機回都柏林和倫敦。

站在國會大樓前﹐遙望不遠處的CHAIN BRIDGE,和對岸的古堡﹐我竟然開始聽不到背後的示威聲。我發覺﹐我聽到的是我們一起的笑聲。我看到的是我們一起走過的足跡。

Friday, October 06, 2006

猶記得﹐初中的時候﹐每個星期天﹐明報體育版裡面都有一個專欄講棋局。我便是在那兒學習國際象棋。每次學懂新的技術後﹐第二天回到學校﹐便急不及待應用出來。只是﹐因為Z也是明報讀者﹐所以實在不能噓嚇他。什麼「傳統開局法」﹑什麼「皇車易位」﹐我們都是在同一時間學曉。

那時候﹐卡斯巴羅夫是我的偶像。他跟卡波夫的對弈﹐我實在看得津津有味。

後來﹐可能因為太少讀者有興趣﹐那個每星期一次的專欄便無聲地消失了。那時候INTERNET還未普及,香港也沒有其他報紙講國際象棋﹐於是我也失去了GARRY KASPAROV的消息。

再次聽到卡斯巴羅夫這個名字﹐也已是多年後的事情。諷刺地﹐史上最偉大的棋王能夠上得香港華文報紙﹐竟然要拜那個對手的關係。那一場比賽﹐他的對手叫做「深藍」。

第一次「七一遊行」後﹐我開始讀信報。每個星期六﹐讀完中通外直後﹐我都會探訪一下詹德隆的那個鄰居。因為他講的是棋局。

不過﹐自卡斯巴羅夫退休後﹐我也沒有太過留意世界棋壇。我已不知道誰是當今棋王。況且﹐中學以後﹐也沒有跟人對弈過﹐棋藝變得很生疏﹐所以﹐那個專欄也不是讀得很有味道。

最近﹐讀倫敦時報﹐方知道在歐洲的一個小國KALMYKIA那兒﹐正舉行世界棋王統一戰。十多年前﹐因為不滿世界棋會的安排﹐KASPAROV另組新的象棋組織﹐導致世界上有兩個棋王。

這個棋王統一戰都是現任世界棋會主席ILUMZINOV一手促成。ILUMZINOV便是KALMYKIA的總統。他是一個棋痴。上任總統後﹐他要求整個國家都要懂得國際象棋。KALMYKIA是前蘇聯加盟共和國﹐是歐洲唯一一個佛教國家。無論結果如何﹐VLADIMIR KRAMNIK和VESELIN TOPALOV兩位棋王﹐都可以平分那一百萬美元獎金。

我希望KRAMNIK會贏得這場比賽。因為他是卡斯巴羅夫的徒弟。

於是﹐每天我都很留意倫敦時報的報導。自開局以來﹐THE TIMES的每日象棋專欄﹐已經變為評論世界棋王統一戰的場地。吃過晚飯後﹐我會拿出那盒新買的棋盆﹐按照RAYMOND KEENE的分析﹐研究研究KRAMNIK-TOPALOV的走法。

我覺得﹐我像回到中學的時候。

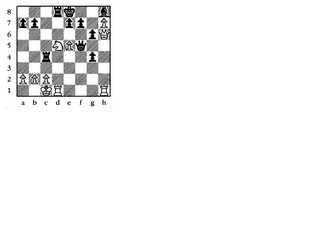

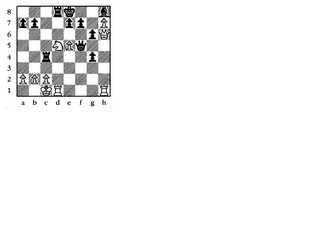

今天﹐讀到一個很精彩的殺著﹐很想跟人分享。

白子四步殺敵﹐是否很厲害﹖

世事往往如此。為了勝利﹐什麼也可以犧牲。這很殘酷﹐但卻是現實。奈何﹗

那時候﹐卡斯巴羅夫是我的偶像。他跟卡波夫的對弈﹐我實在看得津津有味。

後來﹐可能因為太少讀者有興趣﹐那個每星期一次的專欄便無聲地消失了。那時候INTERNET還未普及,香港也沒有其他報紙講國際象棋﹐於是我也失去了GARRY KASPAROV的消息。

再次聽到卡斯巴羅夫這個名字﹐也已是多年後的事情。諷刺地﹐史上最偉大的棋王能夠上得香港華文報紙﹐竟然要拜那個對手的關係。那一場比賽﹐他的對手叫做「深藍」。

第一次「七一遊行」後﹐我開始讀信報。每個星期六﹐讀完中通外直後﹐我都會探訪一下詹德隆的那個鄰居。因為他講的是棋局。

不過﹐自卡斯巴羅夫退休後﹐我也沒有太過留意世界棋壇。我已不知道誰是當今棋王。況且﹐中學以後﹐也沒有跟人對弈過﹐棋藝變得很生疏﹐所以﹐那個專欄也不是讀得很有味道。

最近﹐讀倫敦時報﹐方知道在歐洲的一個小國KALMYKIA那兒﹐正舉行世界棋王統一戰。十多年前﹐因為不滿世界棋會的安排﹐KASPAROV另組新的象棋組織﹐導致世界上有兩個棋王。

這個棋王統一戰都是現任世界棋會主席ILUMZINOV一手促成。ILUMZINOV便是KALMYKIA的總統。他是一個棋痴。上任總統後﹐他要求整個國家都要懂得國際象棋。KALMYKIA是前蘇聯加盟共和國﹐是歐洲唯一一個佛教國家。無論結果如何﹐VLADIMIR KRAMNIK和VESELIN TOPALOV兩位棋王﹐都可以平分那一百萬美元獎金。

我希望KRAMNIK會贏得這場比賽。因為他是卡斯巴羅夫的徒弟。

於是﹐每天我都很留意倫敦時報的報導。自開局以來﹐THE TIMES的每日象棋專欄﹐已經變為評論世界棋王統一戰的場地。吃過晚飯後﹐我會拿出那盒新買的棋盆﹐按照RAYMOND KEENE的分析﹐研究研究KRAMNIK-TOPALOV的走法。

我覺得﹐我像回到中學的時候。

今天﹐讀到一個很精彩的殺著﹐很想跟人分享。

白子四步殺敵﹐是否很厲害﹖

世事往往如此。為了勝利﹐什麼也可以犧牲。這很殘酷﹐但卻是現實。奈何﹗

Thursday, October 05, 2006

想不到在二十一世紀﹐世界上居然還有這樣的一個族群。

THE AMISH。

美國人叫他們做賓夕凡尼亞州的荷蘭人。不過﹐他們其實祖籍德國。十七世紀初﹐因為逃避宗教逼害﹐他們的祖先便乘船逃到美國去。那個美國名字實是PENNSYLVANIA DEUTSCH的錯讀。現在﹐他們有人口十萬﹐分佈在美國和加拿大。

據說﹐他們是世界上最熱愛和平的人。便是遭受襲擊﹐他們也不會反抗。因為他們以為﹐基督徒不該害怕死亡。他們只希望能讓襲擊者﹐透過這些非暴力的回應﹐體驗到一絲基督偉大的愛。他們說﹐DEATH IS NOT THREATENING TO US AS CHRISTIANS。HOPEFULLY THE ATTACKER WILL HAVE AT LEAST HAD A GLIMPSE OF THE LOVE OF CHRIST IN OUR NONVIOLENT RESPONSE。

此外﹐在科技日新月異的世代﹐AMISH竟然有勇氣跟MODERNITY說不。因為﹐在他們眼中﹐「現代化」並未能帶給他們很多好處。他們過的生活﹐跟十九世紀時候的人沒有太大的分別。

他們都是務農維生。他們的衣服都是自己一針一線裁縫。沒有拉鏈﹐也沒有金屬鈕釦。他們不會駕駛汽車﹐依舊使用馬車。家裡沒有電力供應。也沒有安裝電話。小孩子六歲開始到學校上學。十三歲畢業後﹐便開始在田間工作。他們用的書本一直沒有改變。算術依然是1930年的AGRICULTURAL ARITHMETIC BOOKS。每天放學前﹐所有學生都會聚在一起唱離歌。在收割的季節﹐學校會暫時停課﹐好讓每個家庭都有充足的人手﹐打點一切。學校的教師多是年輕的AMISH婦女。她們執幾年教鞭後﹐便會嫁人去。

在現今科技發達的社會﹐因為單靠人手﹐AMISH的農作物實在很難跟那些大農場比拼。於是﹐他們也開始接受在田間使用電力。他們開始使用電子機器擠牛奶﹐放棄用了幾個世紀的人手方法。不過﹐他們仍然不容許家裡有電力供應。因為他們以為沒有需要﹐而且接駁了電力﹐會破壞他們與大自然的關係。直至現在﹐他們依然接受那個1919年的決定。

那時候﹐他們的領袖都聚在一起﹐商討是否應該要讓科技改變一下自己的生活﹐讓自己過得較為舒服。他們唯一的考慮是﹕究竟這些MODERNITY會讓他們的族群更團結融洽﹖還是會使之疏離分化﹖最後﹐他們還是摒棄了電力和電話。

早前﹐讀了龍應台的新書《請用文明來說服我》。裡面有這樣的一句﹕

先進國家的「現代化」是手段﹐保護傳統是目的。譬如在環境生態上所做的巨款投資與研發﹐其實不過是想重新得回最傳統最單純的「小橋流水人家」罷了。大資本﹑高科技﹑研究和發展﹐最終目的不是飄向無限﹐而是回到根本。回到自己的語言﹑文化﹐自己的歷史﹑信仰﹐自己的泥土。

也許﹐在這個年頭﹐AMISH的確有點NAIVE。不過﹐比起遠東的那一個自大又自卑的民族﹐這些「荷蘭人」實在有太多讓人尊敬的地方。

THE AMISH。

美國人叫他們做賓夕凡尼亞州的荷蘭人。不過﹐他們其實祖籍德國。十七世紀初﹐因為逃避宗教逼害﹐他們的祖先便乘船逃到美國去。那個美國名字實是PENNSYLVANIA DEUTSCH的錯讀。現在﹐他們有人口十萬﹐分佈在美國和加拿大。

據說﹐他們是世界上最熱愛和平的人。便是遭受襲擊﹐他們也不會反抗。因為他們以為﹐基督徒不該害怕死亡。他們只希望能讓襲擊者﹐透過這些非暴力的回應﹐體驗到一絲基督偉大的愛。他們說﹐DEATH IS NOT THREATENING TO US AS CHRISTIANS。HOPEFULLY THE ATTACKER WILL HAVE AT LEAST HAD A GLIMPSE OF THE LOVE OF CHRIST IN OUR NONVIOLENT RESPONSE。

此外﹐在科技日新月異的世代﹐AMISH竟然有勇氣跟MODERNITY說不。因為﹐在他們眼中﹐「現代化」並未能帶給他們很多好處。他們過的生活﹐跟十九世紀時候的人沒有太大的分別。

他們都是務農維生。他們的衣服都是自己一針一線裁縫。沒有拉鏈﹐也沒有金屬鈕釦。他們不會駕駛汽車﹐依舊使用馬車。家裡沒有電力供應。也沒有安裝電話。小孩子六歲開始到學校上學。十三歲畢業後﹐便開始在田間工作。他們用的書本一直沒有改變。算術依然是1930年的AGRICULTURAL ARITHMETIC BOOKS。每天放學前﹐所有學生都會聚在一起唱離歌。在收割的季節﹐學校會暫時停課﹐好讓每個家庭都有充足的人手﹐打點一切。學校的教師多是年輕的AMISH婦女。她們執幾年教鞭後﹐便會嫁人去。

在現今科技發達的社會﹐因為單靠人手﹐AMISH的農作物實在很難跟那些大農場比拼。於是﹐他們也開始接受在田間使用電力。他們開始使用電子機器擠牛奶﹐放棄用了幾個世紀的人手方法。不過﹐他們仍然不容許家裡有電力供應。因為他們以為沒有需要﹐而且接駁了電力﹐會破壞他們與大自然的關係。直至現在﹐他們依然接受那個1919年的決定。

那時候﹐他們的領袖都聚在一起﹐商討是否應該要讓科技改變一下自己的生活﹐讓自己過得較為舒服。他們唯一的考慮是﹕究竟這些MODERNITY會讓他們的族群更團結融洽﹖還是會使之疏離分化﹖最後﹐他們還是摒棄了電力和電話。

早前﹐讀了龍應台的新書《請用文明來說服我》。裡面有這樣的一句﹕

先進國家的「現代化」是手段﹐保護傳統是目的。譬如在環境生態上所做的巨款投資與研發﹐其實不過是想重新得回最傳統最單純的「小橋流水人家」罷了。大資本﹑高科技﹑研究和發展﹐最終目的不是飄向無限﹐而是回到根本。回到自己的語言﹑文化﹐自己的歷史﹑信仰﹐自己的泥土。

也許﹐在這個年頭﹐AMISH的確有點NAIVE。不過﹐比起遠東的那一個自大又自卑的民族﹐這些「荷蘭人」實在有太多讓人尊敬的地方。

Wednesday, October 04, 2006

這個世界﹐本來不是男﹐便是女。最理想的﹐當然是一半男﹐一半女。假如某一個地方﹐因為某些原因﹐男女比例失去平衡﹐很多問題往往就此發生。

犯罪學教授ROD MORGAN說﹐便是因為課室裡面太少父親﹐少年問題於是變得越來越嚴重。他講的地方是英國。

現在﹐離婚已經是很平常的事情。大家也對單親家庭習以為常。有了孩子的﹐離婚的時候﹐法庭通常會把撫養權交給母親。傳統智慧以為﹐母親較父親懂得撫養孩子。因為這是女人的天性。於是很多時候﹐單親家庭裡面﹐便都只有母親。

可是﹐隨著越來越少男性投身教育行業﹐單親家庭的孩子往往便只能在女人的世界裡成長。

摩根先生發現﹐在沒有男性角色﹑沒有父親支持的家庭成長的孩子﹐都比較反叛。他們都不懂得服從。便是最基本的守時﹐也不能做到。傳統上﹐英國人都是一個守時的民族。他說﹐很多時候﹐其實有些少年問題都不用勞煩警察﹐更不用來到法庭。因為這些問題本來應該在學校﹑在家庭裡面解決得了。

世事也往往很奇怪。

這一邊廂大力呼籲多些男生跑去教書﹐那一邊廂DAVID CAMERON卻極力使更多女性成為保守黨的國會議員。金馬倫是現任保守黨黨魁。按民意調查﹐很大機會他能夠帶領TORY重返10 DOWNING STREET。他在大幅改革保守黨推舉國會選舉候選人的制度。他要使到更多女性能夠代表保守黨出選。

裡面的道理其實很容易明白。

CAMERON希望這些女國會議員能夠協助他擊敗工黨(或TONY BLAIR、或GORDON BROWN),成為新的英國首相。因為女性的吸票能力﹐實在較男性強很多。一個美麗的女性會使男生自自然然跑過來﹐一位能幹的女性會得到眾多姊妹的仰望。一個既美麗又能幹的女MP,當然是平凡眾生的投票指標。近來﹐女子網球比男子網球更受人注意﹐便是因為有一批又一批的美少女參賽。不像以前的康麗高娃﹐現在的美少女網球員都是有實力的。MARIA SHARAPOVA便是前溫布頓冠軍,今年的美國公開賽第一。

近年來﹐世界各地的考試都有一個現象。便是女生的成積比男生越來越好。於是﹐有人預言﹕將來的世界會是女人的世界。

也許﹐這個預言會跟其他的不同。因為這是一個會成真的預言。

我不介意我的上司是女性。因為﹐在我心目中﹐我真的沒有男生比女生優越的想法。從小﹐我便很推崇男女平等。

可是﹐為了自己的女兒﹐葉慈這樣說過﹕May she be granted beauty and yet not / Beauty to make a stranger's eye distraught / Nothing she has should be overmatch / Fine women eat a crazy salad with their meat - Don't doom your daughter by expecting too much.

他以為﹐IT IS TOO RISKY FOR HIS DAUGHTER TO EXPERIMENT WITH HOT WAX AND FEATHERS。

女生們﹐你們又可還記得SYLVIA PLATH嗎﹖SOMEHOW SHE SEEMED TO HAVE PAY FOR HER EXTRAORDINARY POETIC TALENT WITH AN UNTIMELY DEATH.

犯罪學教授ROD MORGAN說﹐便是因為課室裡面太少父親﹐少年問題於是變得越來越嚴重。他講的地方是英國。

現在﹐離婚已經是很平常的事情。大家也對單親家庭習以為常。有了孩子的﹐離婚的時候﹐法庭通常會把撫養權交給母親。傳統智慧以為﹐母親較父親懂得撫養孩子。因為這是女人的天性。於是很多時候﹐單親家庭裡面﹐便都只有母親。

可是﹐隨著越來越少男性投身教育行業﹐單親家庭的孩子往往便只能在女人的世界裡成長。

摩根先生發現﹐在沒有男性角色﹑沒有父親支持的家庭成長的孩子﹐都比較反叛。他們都不懂得服從。便是最基本的守時﹐也不能做到。傳統上﹐英國人都是一個守時的民族。他說﹐很多時候﹐其實有些少年問題都不用勞煩警察﹐更不用來到法庭。因為這些問題本來應該在學校﹑在家庭裡面解決得了。

世事也往往很奇怪。

這一邊廂大力呼籲多些男生跑去教書﹐那一邊廂DAVID CAMERON卻極力使更多女性成為保守黨的國會議員。金馬倫是現任保守黨黨魁。按民意調查﹐很大機會他能夠帶領TORY重返10 DOWNING STREET。他在大幅改革保守黨推舉國會選舉候選人的制度。他要使到更多女性能夠代表保守黨出選。

裡面的道理其實很容易明白。

CAMERON希望這些女國會議員能夠協助他擊敗工黨(或TONY BLAIR、或GORDON BROWN),成為新的英國首相。因為女性的吸票能力﹐實在較男性強很多。一個美麗的女性會使男生自自然然跑過來﹐一位能幹的女性會得到眾多姊妹的仰望。一個既美麗又能幹的女MP,當然是平凡眾生的投票指標。近來﹐女子網球比男子網球更受人注意﹐便是因為有一批又一批的美少女參賽。不像以前的康麗高娃﹐現在的美少女網球員都是有實力的。MARIA SHARAPOVA便是前溫布頓冠軍,今年的美國公開賽第一。

近年來﹐世界各地的考試都有一個現象。便是女生的成積比男生越來越好。於是﹐有人預言﹕將來的世界會是女人的世界。

也許﹐這個預言會跟其他的不同。因為這是一個會成真的預言。

我不介意我的上司是女性。因為﹐在我心目中﹐我真的沒有男生比女生優越的想法。從小﹐我便很推崇男女平等。

可是﹐為了自己的女兒﹐葉慈這樣說過﹕May she be granted beauty and yet not / Beauty to make a stranger's eye distraught / Nothing she has should be overmatch / Fine women eat a crazy salad with their meat - Don't doom your daughter by expecting too much.

他以為﹐IT IS TOO RISKY FOR HIS DAUGHTER TO EXPERIMENT WITH HOT WAX AND FEATHERS。

女生們﹐你們又可還記得SYLVIA PLATH嗎﹖SOMEHOW SHE SEEMED TO HAVE PAY FOR HER EXTRAORDINARY POETIC TALENT WITH AN UNTIMELY DEATH.

Tuesday, October 03, 2006

早陣子﹐給以前香港的一個上司介紹了TOFFEELAND。他讀過後﹐有點驚訝。因為他不相信﹐一個在香港讀工程的年輕人﹐竟然會寫中文。對於他的驚訝﹐我不覺得奇怪。因為他有所不知的是﹕從小﹐我便喜歡寫作。只是都是失敗而回﹐未有成功過一次。老實說﹐TOFFEELAND算是我最滿意的作品。

小學的時候﹐讀畢金庸的作品﹐便嘗試模仿去寫一個武俠小說。故事大綱早已沒有印象。應該是反清復明做背景。才寫下第一幕劫法場﹐發覺甚為艱難﹐便擱置下來。因為那些武打場面實在不是輕易描述出來。也有讀衛斯理﹐所以也試過寫一些科幻故事。我記得﹐我寫過一個外星人因為內戰逃亡到地球的的故事。可是﹐就是當時讀書讀得太濫﹐因此裡面有著太多不同的風格。連自己也忍受不了﹐最後唯有不了了之。

上到中學﹐認識了好友WC。他比我更厲害﹐早在小學的時候﹐已經把所有金庸的作品讀過至少一遍。中國四大名著﹐自然不在話下。梁羽生﹑古龍的小說﹐也都大部份讀過。那時候﹐他捧在手的是溫瑞安。是他介紹我讀四大名捕。其實﹐他讀書比我更濫﹑更廣。因為他讀書比我快很多﹑很多。有一天﹐我們講開創作武俠小說。興之所至﹐放學後﹐我們便留在學校﹐一起寫我們的故事。猶記得﹐開首的一句﹕金烏西斜。以後是什麼﹖當然還記得一清二楚。因為再沒有什麼。第一張原稿紙還未寫滿﹐我們集體創作武俠小說的故事便已經完結。寫小說﹐應該是一個人的事情。

後來﹐功課開始忙碌。寫小說的事情﹐早已拋到腦後。因為我們都選了讀理科。

不過﹐直到今天﹐我依然記得﹐天狼星詩社﹐曾經是他的夢。也曾經是我的夢。

其實﹐我是不適合在香港讀書。因為香港的課程並不合我心意。兩個月前﹐英國會考放榜。知道那些學生既可以選讀一些文科的科目﹐又可以讀一些理科。我更後悔當年放棄到英國留學的機會。

假如一切可以重來﹐除中﹑英﹑數外﹐我會選讀英國文學﹑中國文學﹑歷史﹑化學﹑附加數學﹑經濟和物理。只是﹐直到現在﹐香港依然未有學校容許學生這樣做。所以﹐我不能不讓我的孩子在英國上學。況且﹐我希望﹐我的孩子能懂得拉丁文。(我曾經試過自學。是比想像中容易。)

也因為喜歡想像﹐縱然功課忙碌﹐其實﹐我也想過幾個故事大綱。

我想寫一個決鬥的故事。一場全武林引頸以待的生死決。其中一個主角的名字早已想好。叫葉葛。我也想過以陳水扁的生平來做題材﹐寫一個爭權的政治故事。亦想過把徐速先生的激流三部曲﹐改編成電影劇本。

只是﹐一直覺得自己的語文始終太差。我怕會浪費了這三個很好的故事﹐所以遲遲未肯動筆。

不過﹐經過差不多一年TOFFEELAND的實習﹐我開始對自己的中文有點信心。我想﹐這個冬天﹐我找到了一些寄託。

小學的時候﹐讀畢金庸的作品﹐便嘗試模仿去寫一個武俠小說。故事大綱早已沒有印象。應該是反清復明做背景。才寫下第一幕劫法場﹐發覺甚為艱難﹐便擱置下來。因為那些武打場面實在不是輕易描述出來。也有讀衛斯理﹐所以也試過寫一些科幻故事。我記得﹐我寫過一個外星人因為內戰逃亡到地球的的故事。可是﹐就是當時讀書讀得太濫﹐因此裡面有著太多不同的風格。連自己也忍受不了﹐最後唯有不了了之。

上到中學﹐認識了好友WC。他比我更厲害﹐早在小學的時候﹐已經把所有金庸的作品讀過至少一遍。中國四大名著﹐自然不在話下。梁羽生﹑古龍的小說﹐也都大部份讀過。那時候﹐他捧在手的是溫瑞安。是他介紹我讀四大名捕。其實﹐他讀書比我更濫﹑更廣。因為他讀書比我快很多﹑很多。有一天﹐我們講開創作武俠小說。興之所至﹐放學後﹐我們便留在學校﹐一起寫我們的故事。猶記得﹐開首的一句﹕金烏西斜。以後是什麼﹖當然還記得一清二楚。因為再沒有什麼。第一張原稿紙還未寫滿﹐我們集體創作武俠小說的故事便已經完結。寫小說﹐應該是一個人的事情。

後來﹐功課開始忙碌。寫小說的事情﹐早已拋到腦後。因為我們都選了讀理科。

不過﹐直到今天﹐我依然記得﹐天狼星詩社﹐曾經是他的夢。也曾經是我的夢。

其實﹐我是不適合在香港讀書。因為香港的課程並不合我心意。兩個月前﹐英國會考放榜。知道那些學生既可以選讀一些文科的科目﹐又可以讀一些理科。我更後悔當年放棄到英國留學的機會。

假如一切可以重來﹐除中﹑英﹑數外﹐我會選讀英國文學﹑中國文學﹑歷史﹑化學﹑附加數學﹑經濟和物理。只是﹐直到現在﹐香港依然未有學校容許學生這樣做。所以﹐我不能不讓我的孩子在英國上學。況且﹐我希望﹐我的孩子能懂得拉丁文。(我曾經試過自學。是比想像中容易。)

也因為喜歡想像﹐縱然功課忙碌﹐其實﹐我也想過幾個故事大綱。

我想寫一個決鬥的故事。一場全武林引頸以待的生死決。其中一個主角的名字早已想好。叫葉葛。我也想過以陳水扁的生平來做題材﹐寫一個爭權的政治故事。亦想過把徐速先生的激流三部曲﹐改編成電影劇本。

只是﹐一直覺得自己的語文始終太差。我怕會浪費了這三個很好的故事﹐所以遲遲未肯動筆。

不過﹐經過差不多一年TOFFEELAND的實習﹐我開始對自己的中文有點信心。我想﹐這個冬天﹐我找到了一些寄託。

Monday, October 02, 2006

有人以為中國大陸人的中文﹐比香港的好。因為他們日常用的都是中文。公函是中文﹐學校授課也是中文。始終﹐PRACTICE MAKES PERFECT。這是一個永恆不變的定理。所以﹐回歸以後﹐為了要我們的下一代學好中文﹐政府規定大部份學校都要使用母語教學。他們以為﹐只要多聽多寫﹐中文自然好。在這一場風波裡﹐不知道有什麼背後原因﹐有學校甚至多走一步(以至兩﹑三步)﹐決定用普通話授課﹐跟中國大陸看齊。那些校長說﹐他們希望孩子能夠我手寫我心。用普通話是唯一途徑。跟廣東話不同﹐普通話就是書面語。

香港人是中華民族的一員﹐當然要學好中文。可是﹐歷史關係﹐在這個華人集居的城市﹐中文從來沒有她應有的地位。故此﹐我們都不會放心思在學習中文上面。能夠精通中文和英文固然是好事。不過﹐假如能力所限﹐只能學好一種語文﹐我們都會寧願學好英文。因為英文是國際語言。在一個國際都會生活﹐不能不懂得英文。況且﹐中文是自己的母語。無論如何﹐也不會太爛。於是﹐很多人反對母語教學。

這其實是一個很充份的理由。只是﹐當中有一個假設﹕「中文是自己的母語。無論如何﹐也不會太爛」。

我不以為母語是不用學習。在中國熱的風潮下﹐我們不能夠讓外國人﹐比我們書寫更能流暢的中文。我們當然不能阻止別人學習中文。因此﹐我們更要利用中文是自己母語的優勢﹐不斷學習﹐務求使之精益求精。

面對著母語這把大關刀﹐我們實在不能容許不太爛的中文。在GLOBALIZATION大風吹之際﹐根本沒有藉口﹐可以讓自己香港人的中文﹐比外國人更差。因為那將會是對自己最大的侮辱。當然﹐不可能每個人都寫到美麗動人﹑辭藻優美的句子。不過﹐我們至少要寫是中文的中文。我們應該寫「我是香港人﹐我愛香港」﹐倒不是「作為一個香港人﹐我愛香港」。我們應該寫「銀行公會決定加息」﹐而並不是「銀行公會決定作出加息行動」。

THERE IS ZERO TOLERANCE.

我同意﹐母語教學是讓孩子好好學習中文的其中一個方法。多聽多寫多講﹐語文自然好。(至於﹐母語教學會否影響學習英文﹐則不在此文談論範圍。)

只是﹐假如我們的孩子多聽多寫多講的都只是那些不太爛的中文﹐他們又怎能夠書寫流暢的中文﹖母語教學只是教育的硬件。要教好孩子﹐我們不能沒有良好的軟件。可是﹐在一個讀書不成才跑去當老師的社會﹐要有一個良好的教育軟件﹐實在是一個妄想。現今科技發達﹐課堂不是唯一的學習地方。不過﹐當政府高官﹐以至特首都在講「作為香港的特首﹐我對於這件人神共憤的惡行﹐實在感到痛心疾首」這一類說話時﹐外國人比我們更能書寫流暢中文的日子﹐實在可以預期。

也許﹐那些願意多走一步﹐決定用普通話授課﹐跟中國大陸看齊的學校﹐似乎是高瞻遠矚的一群。因為中國大陸人的中文﹐應該比香港的好。不過﹐請看看以下一段講稿﹕

「總書記指出,加強思想理論建設,用馬克思主義武裝頭腦,在實踐中繼續堅持和發展馬克思主義,是時代賦予我們的光榮而神聖的使命。黨的十六大以來,中央緊密結合新世紀新階段國際國內形勢的發展變化,提出以人為本,實現科學發展、建構社會主義和諧、建設社會主義新農村、建設創新型國家,樹立社會主義榮辱觀、加強黨的先進性建設等重大戰略思想和戰略任務,使馬克思主義在中國發出更加耀眼的真理光芒......」

在共產黨的治理下﹐中國大陸裡面講的﹑寫的﹐都已不再是中文。那只是紅色中國(CHINÉ ROUGE)的溝通語言。我們姑且叫它做紅色中文。

我們又怎忍心要我們的孩子﹐學習這些比不太爛的中文更爛的CHINOISE ROUGE?那不只是在毒殺我們的孩子﹐那是在毒殺我們五千年的燦爛文化﹗

假如支持母語教學﹐便是要我的孩子學好這些中文﹐我實在要努力工作﹐好讓他們能夠從小便在外國升學。因為不久將來﹐外國人必定比我們更能書寫流暢中文。

香港人是中華民族的一員﹐當然要學好中文。可是﹐歷史關係﹐在這個華人集居的城市﹐中文從來沒有她應有的地位。故此﹐我們都不會放心思在學習中文上面。能夠精通中文和英文固然是好事。不過﹐假如能力所限﹐只能學好一種語文﹐我們都會寧願學好英文。因為英文是國際語言。在一個國際都會生活﹐不能不懂得英文。況且﹐中文是自己的母語。無論如何﹐也不會太爛。於是﹐很多人反對母語教學。

這其實是一個很充份的理由。只是﹐當中有一個假設﹕「中文是自己的母語。無論如何﹐也不會太爛」。

我不以為母語是不用學習。在中國熱的風潮下﹐我們不能夠讓外國人﹐比我們書寫更能流暢的中文。我們當然不能阻止別人學習中文。因此﹐我們更要利用中文是自己母語的優勢﹐不斷學習﹐務求使之精益求精。

面對著母語這把大關刀﹐我們實在不能容許不太爛的中文。在GLOBALIZATION大風吹之際﹐根本沒有藉口﹐可以讓自己香港人的中文﹐比外國人更差。因為那將會是對自己最大的侮辱。當然﹐不可能每個人都寫到美麗動人﹑辭藻優美的句子。不過﹐我們至少要寫是中文的中文。我們應該寫「我是香港人﹐我愛香港」﹐倒不是「作為一個香港人﹐我愛香港」。我們應該寫「銀行公會決定加息」﹐而並不是「銀行公會決定作出加息行動」。

THERE IS ZERO TOLERANCE.

我同意﹐母語教學是讓孩子好好學習中文的其中一個方法。多聽多寫多講﹐語文自然好。(至於﹐母語教學會否影響學習英文﹐則不在此文談論範圍。)

只是﹐假如我們的孩子多聽多寫多講的都只是那些不太爛的中文﹐他們又怎能夠書寫流暢的中文﹖母語教學只是教育的硬件。要教好孩子﹐我們不能沒有良好的軟件。可是﹐在一個讀書不成才跑去當老師的社會﹐要有一個良好的教育軟件﹐實在是一個妄想。現今科技發達﹐課堂不是唯一的學習地方。不過﹐當政府高官﹐以至特首都在講「作為香港的特首﹐我對於這件人神共憤的惡行﹐實在感到痛心疾首」這一類說話時﹐外國人比我們更能書寫流暢中文的日子﹐實在可以預期。

也許﹐那些願意多走一步﹐決定用普通話授課﹐跟中國大陸看齊的學校﹐似乎是高瞻遠矚的一群。因為中國大陸人的中文﹐應該比香港的好。不過﹐請看看以下一段講稿﹕

「總書記指出,加強思想理論建設,用馬克思主義武裝頭腦,在實踐中繼續堅持和發展馬克思主義,是時代賦予我們的光榮而神聖的使命。黨的十六大以來,中央緊密結合新世紀新階段國際國內形勢的發展變化,提出以人為本,實現科學發展、建構社會主義和諧、建設社會主義新農村、建設創新型國家,樹立社會主義榮辱觀、加強黨的先進性建設等重大戰略思想和戰略任務,使馬克思主義在中國發出更加耀眼的真理光芒......」

在共產黨的治理下﹐中國大陸裡面講的﹑寫的﹐都已不再是中文。那只是紅色中國(CHINÉ ROUGE)的溝通語言。我們姑且叫它做紅色中文。

我們又怎忍心要我們的孩子﹐學習這些比不太爛的中文更爛的CHINOISE ROUGE?那不只是在毒殺我們的孩子﹐那是在毒殺我們五千年的燦爛文化﹗

假如支持母語教學﹐便是要我的孩子學好這些中文﹐我實在要努力工作﹐好讓他們能夠從小便在外國升學。因為不久將來﹐外國人必定比我們更能書寫流暢中文。

Subscribe to:

Posts (Atom)